의약품 대미 수출 전년비 24%↑

글로벌 최대시장서 리스크→기회로

글로벌 바이오 시장의 통상 변수에 한국 바이오 기업들이 '현지화'라는 답을 내놨다. 세계 최대 의약품 시장인 미국에서 생산·상업화 거점을 갖추는 움직임이 확산되며, 통상 리스크는 '관리 가능한 변수'로 성격이 바뀌고 시장 공략은 가속화할 것으로 기대된다.

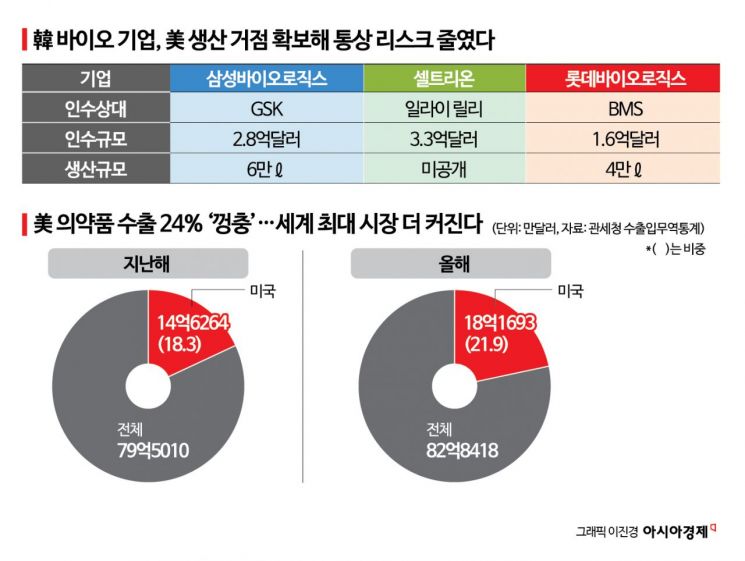

23일 관세청 수출입무역통계에 따르면 이달 20일까지 누적 기준 올해 의약품 대미 수출액은 18억1693만달러(약 2조6905억원)로 나타났다. 지난해 14억6264만달러(약 2조1658억원) 대비 24% 늘었다. 바이오시밀러와 원료의약품 등이 성장세를 견인하면서 전체 의약품 수출에서 미국 비중은 지난해 18.3%에서 올해 21.9%까지 높아진 것으로 나타났다. 미국이 의약품 공급망을 '안보'의 틀로 재편하고 있는 상황에서, 한국 기업들은 오히려 기회를 잡고 있다는 해석이 나온다. 도널드 트럼프 행정부 출범 이후 미국은 의약품에 대한 관세를 부과했고 이달에는 중국 CDMO(위탁개발생산) 기업을 공급망에서 배제시키는 것을 골자로 한 생물보안법을 발효하기도 했다.

우리 기업들이 통상 리스크 완화를 위해 선택한 현지화 전략의 핵심은 기존 생산기지 인수다. 삼성바이오로직스는 글락소스미스클라인(GSK)로부터 미국 메릴랜드 락빌의 HGS 생산시설(DS 6만ℓ)을 2억8000만달러(약 4146억원)에 인수했고 셀트리온도 일라이 릴리로부터 생산시설을 3억3000만달러(약 4886억원)에 인수해 '미국 현지 생산 옵션'을 추가했다. 롯데바이오로직스는 브리스톨마이어스퀴브(BMS)로부터 2023년 시러큐스 캠퍼스를 인수해 북미 CDMO 허브로 키우고 있다. 약 1억달러(약 1480억원)를 투입한 cGMP(우수 의약품 제조·품질 관리 기준) ADC 설비를 가동해 고부가 모달리티로 차별화를 추진 중이다.

현지 생산시설 인수는 시간과 불확실성의 비용을 한 번에 줄일 수 있다. 미국에서 바이오의약품 생산 거점을 새로 짓는 '그린필드'는 인허가·설계·밸리데이션·인력 등 다양한 조건을 충족하고 생산을 안정화하기까지 최소 4~6년이 걸린다. 그 사이 정책 변수와 수요 변동이 기업의 계획을 흔들 수도 있다. 반면 기존 공장을 인수하면 이미 검증된 설비와 운영 노하우를 패키지로 확보해, 미국 시장에서 요구하는 납기·공급 안정성과 규제 요건에 즉시 대응할 수 있다. 바이오 생산 기지는 물리적인 조건 뿐만 아니라 공정·품질·문서체계와 함께 축적된 '운영 경험'이 특히 중요한 시설이다. 현지 생산시설 인수가 곧바로 미국 내 레퍼런스를 만들고 고객 실사 대응력을 확보하는 가장 빠른 선택지로 꼽힌 배경이다.

SK바이오팜은 생산은 미국 내 CMO(위탁생산) 기업에 맡기고 '미국 직접판매' 거점을 통해 상업화 역량을 내재화한 사례다. SK바이오팜은 미국 자회사 SK라이프사이언스를 통해 뇌전증 치료제 '엑스코프리(XCOPRI)'를 미국에서 직접 판매하고 있으며, 미국 내 시장 확대와 함께 파이프라인 확장도 추진 중이다. 직접판매 모델은 미국의 유통·보험·처방 환경 변화에 대한 대응 속도를 높여 '매출의 내구성'을 키우는 전략으로 볼 수 있다.

지금 뜨는 뉴스

이승규 바이오협회 부회장은 "우리 기업들의 전략은 현지 생산·상업화로 고객사의 리스크를 흡수해 수주·처방 기회를 키우는 것"이라며 "발빠른 대응으로 통상 변수는 리스크가 아니라 협상 레버리지로 전환될 여지도 커졌다. 향후 관건은 적절한 시점의 증설과 고부가 모달리티 확장"이라고 말했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[속보]코스피 사상 첫 5600선 돌파…삼성전자, 19만전자 등극](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021209031539661_1770854595.png)