취생몽사 40년, 그러나 단 한 줄의 친일문장도 쓰지 않았던 일제치하의 시인

한 번 술을 마시면 끝장을 봐야 했던 시인 변영로는 소학교 입학 전인 유년시절부터 아버지와 대작하며 시작한 술과 함께 일생을 취생몽사로 보낸 진정한 술꾼이자 빼어난 문장으로 많은 팬을 거느린 당대의 천재 시인이었다. 일러스트 = 오성수 작가

한 번 술을 마시면 끝장을 봐야 했던 시인 변영로는 소학교 입학 전인 유년시절부터 아버지와 대작하며 시작한 술과 함께 일생을 취생몽사로 보낸 진정한 술꾼이자 빼어난 문장으로 많은 팬을 거느린 당대의 천재 시인이었다. 일러스트 = 오성수 작가

[아시아경제 디지털뉴스본부 김희윤 기자] 만취해 집에 들어온 남편과 이를 부축하며 잔뜩 화가 난 아내, 취한 남편의 옷을 벗기며 대체 누가 술을 권했는지 구시렁 대는데, 이를 들은 남편이 갑자기 정신을 번쩍 차리더니만 “옳지, 누가 나에게 술을 권했단 말이요?” 따져 묻기 시작한다. 아내는 분을 삭이며 “지금 많이 취했으니 내일 술 깨고 (얘기) 하세요” 하는데, “천만에, 나 안 취했어. 누가 나한테 술을 권했을까? 내가 술이 먹고 싶어 먹었나?” 웃는 건지 화가 난 건지 가만히 있는 아내에게 남편은 대뜸 큰소리를 친다. “당신한테 물은 내가 잘못이지. 잘 들어봐요. 내게 술을 권하는 건 이 사회야. 사회가 내게 술을 권한다니까? 되지 못한 명예 싸움, 쓸데없는 지위 다툼, 내가 옳니 네가 그르니 밤낮 서로 찢고 뜯고 하는데 뭔 일이 되겠냐고. 회사고 모임이고 조선 놈들이 조직한 사회가 다 그 모냥이야. 내가 할 건 주정꾼 노릇밖에 없어.”

현진건이 <술 권하는 사회>에서 그려낸 남편의 ‘사회가 술을 권한다’는 핑계는 100년이 지난 오늘에도 충분히 통할만큼 그럴싸한 변명이 아닐 수 없다. 이합집산 속 아귀다툼에 넌더리가 나니 나는 오늘도 술만 마신다는 가장의 마음이 어디 일제강점기 지식인 속내에만 있었으랴. 오늘도 논현동 먹자골목 어귀나 종로 피맛골 언저리를 꽉 메운 넥타이 풀어헤친 남편들의 답답증은 한 잔 술로 씻어내야만 풀리는 사회의 병증으로 계속되고 있다.

천재 시인, 술독에 빠지다

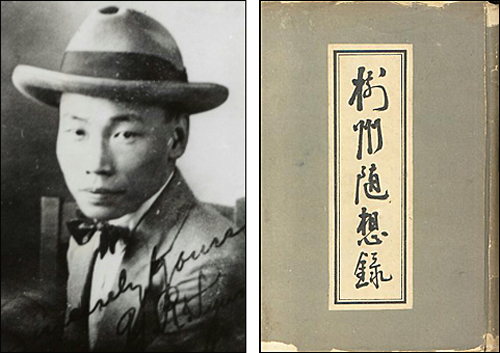

1961년 오늘(3월 14일) 세상을 떠난 시인 수주 변영로는 그 빼어난 문장만큼이나 장안에 소문난 술꾼이었다. 열세 살부터 오언, 칠언절구의 한시를 앉은자리서 척척 지어내던 시인은 열여섯부턴 영어로 시를 쓰기 시작했는데, 그가 쓴 영시 ‘코스모스(Cosmos)’를 본 당시 캐나다 선교사 게일 박사는 ‘천재의 시’가 나왔다며 이를 타이핑해 주변에 회람했을 정도. ‘거룩한 분노는 종교보다도 깊고 불붙은 정열은 사랑보다도 강하다’ 고 논개를 불러낸 바 있는 수주의 시샘은 암담한 시대와 더불어 필경 술에서 왔다는 당대의 평이 정설로 통했을 만큼 일제와의 타협을 일절 거부했고, 대신 술이라면 언제, 어디서든 마다치 않았다.

베를린올림픽 금메달리스트 손기정의 가슴에 새겨진 일장기를 지우고 신문을 내보낸 동아일보는 검열에 의해 무기한 정간처분을 받았고, 이에 자매지 <신가정> 주간이던 변영로는 그가 모교 체육복을 입고 뛰는 사진의 다리만 확대해 내보내는 기지를 발휘해 일본인의 콧대를 납작하게 했으나 곧 회사를 떠나야만 했다. 사진 왼쪽은 당시 동아일보에 실린 손기정 선수 사진, 오른쪽은 일본 신문에 실린 손 선수 사진.

베를린올림픽 금메달리스트 손기정의 가슴에 새겨진 일장기를 지우고 신문을 내보낸 동아일보는 검열에 의해 무기한 정간처분을 받았고, 이에 자매지 <신가정> 주간이던 변영로는 그가 모교 체육복을 입고 뛰는 사진의 다리만 확대해 내보내는 기지를 발휘해 일본인의 콧대를 납작하게 했으나 곧 회사를 떠나야만 했다. 사진 왼쪽은 당시 동아일보에 실린 손기정 선수 사진, 오른쪽은 일본 신문에 실린 손 선수 사진.

금메달리스트 손기정의 몸통을 내놔라

변영로는 중앙고보, 이화여전에서 교편을 잡은 데 이어 1933년부터 동아일보 기자로 활동했는데, 1936년 베를린올림픽에서 손기정 선수가 마지막 마라톤에서 금메달을 목에 걸자 동아일보는 기념수와 겹치게끔 교묘히 일장기를 지우고 신문을 내보내 무기한 정간을 당했다. 당시 자매지인 신가정 주간으로 자리를 옮긴 변영로는 기지를 발휘해 손기정 선수가 모교 양정고보 운동복을 입고 뛰는 사진을 구한 뒤 다리만 확대해 잡지 표지에 ‘세계를 제압한 두 다리’란 제목과 함께 내보냈고, 곧장 일본 형사들이 쫓아와 손 선수 몸통에 틀림없이 일장기가 있으니 잘라낸 사진의 원본을 내놓으라 그를 겁박했다. 그는 손 선수가 세계를 제패한 건 두 다리로 한 일이라 다리를 확대해 실었을 뿐이며 몸통은 일장기가 아니라 양정고보 문양이 새겨졌다 항변했고, 간신히 쓰레기통에 버려진 몸통 사진을 찾아내 무고(?)를 입증했으나, 곧 회사를 떠나야만 했는데, 타협하지 않되 재치를 발휘한 사건을 통해 그의 괴팍하고 대쪽 같은 성정을 확인할 수 있다.

글 잘쓰고, 수업 잘 하는 영문과 교수님이었던 변영로는 재혼하며 단호하게 술을 끊겠다 다짐했지만, 이내 아들이 태어나자 이를 기념하는 술자리를 시작으로 다시 술을 가까이 하며 이후로도 무수한 금주 실패를 겪는다.

글 잘쓰고, 수업 잘 하는 영문과 교수님이었던 변영로는 재혼하며 단호하게 술을 끊겠다 다짐했지만, 이내 아들이 태어나자 이를 기념하는 술자리를 시작으로 다시 술을 가까이 하며 이후로도 무수한 금주 실패를 겪는다.

제자뻘 아내에게 이년 저년 막말 대소동

여섯 살 때 아버지로부터 술을 배운 뒤 소학교(초등학교) 입학 후엔 아예 술 마시고 취하느라 결석을 밥 먹듯(?) 했다는 수주의 음주전설은 성년이 되고 부턴 한층 다채로운 에피소드로 풍성해진다. 동아일보 기자 시절 첫 번째 아내가 세상을 떠나자 이듬해인 1935년 자신이 교편을 잡았던 이화여전 출신 양창희와 재혼을 앞두고 수주는 당시 ‘금주를 단행한다’고 신문에 글까지 발표하며 대대적으로 자신의 금주를 선포했다. 하지만 아내가 아들을 낳자 이를 자축한다며 술을 마시며 다시 주당의 세계로 복귀하는데, 화가 난 아내가 ‘사기 결혼 당했다’며 이혼 소동을 벌이자, 아랑곳 않고 만취 상태로 한밤중 대문 앞에 서서 “이년아!” 고래고래 소리를 지르는가 하면, 들어와 곱게 잘 생각은 안 하고 이부자리에 볼일을 보는 바람에 이웃들이 “댁의 어떤 아이가 날마다 오줌을 쌉니까?” 부인에게 물어 난처한 일상이 계속됐다고 한다.

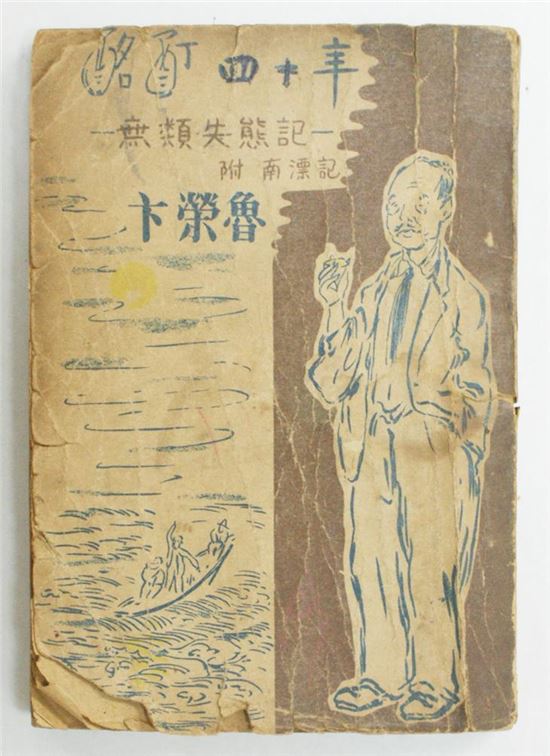

술 마시고 나체로 혜화동 한 바퀴

요즘 흔히 마시는 소주는 20도가 안 되는 술이지만, 변영로가 살던 시절의 술은 40도가 넘는 독주가 기본이었다. 이런 술을 매일같이 한 말(斗, 약 18L)씩 마셔댄 이유는 무엇이었을까? 나라 없는 설움과 시절에 대한 한탄 때문에? 아니면, 취기를 빌려 시를 쓰고자? 이런 거창한 이유는 잠시 제쳐놓은 1920년대 어느 날, 수주는 절친한 벗 시인 오상순, 소설가 염상섭, 기자 이관구와 함께 성북동 산골짜기에서 미리 가불받은 원고료로 산 고기와 술을 맘껏 먹고 마시다 취기가 오르자 입었던 옷을 벗고 소를 타고 산에서 내려와 혜화동 로터리까지 진출해 소식을 들은 가족들이 오기까지 나체 퍼포먼스(?)를 펼치고 장렬히 집으로 실려 갔다. 이후 이 사건은 누가 그의 흉을 보기 위해 퍼트린 것이 아니라 그가 스스로 술을 마시게 된 경위, 당시 상황을 타인의 증언까지 보태 스스로 책 ‘명정 40년’에 기록하는 바람에 오늘까지 전해오고 있다.

아버지 친구에게 “원숭아, 담배 한 대 다오”

그가 소학교 학생 시절 아침나절부터 취해 사랑채에 누워있는데, 집에 아버지의 친구 정 선생이 찾아왔다. 만나러 온 친구는 없고, 어린 아들이 아버지 방에 취해 쓰러진 것을 보고 정 선생이 그의 이름과 함께 아버지가 어디 갔느냐 물으며 시작된 이들의 대화. “(아버지 친구 보고) 원숭이 왔나!” “(모른 체하며) 아버지 어디 가셨니?” “모르지” “어린놈이 대낮부터 술이 취해서 학교도 안 가고!” “대낮이라니, 술은 밤에만 먹는 거야?” “에잇, 고 자식” “여보게. 나 히로(양담배)한 개만 주고 가게” 초등학생 친구 아들이 술에 취해 누워서 반말지거리로도 모자라 담배까지 달라니, 지금 봐도 눈앞이 아찔한 상황을 그는 태연히, 또 유쾌하게 자신의 책에 낱낱이 기록했다.

지독한 술에 매일 같이 기행을 일삼던 그는 무엇이 슬프고, 무엇이 기뻐서 술로 일생을 보내야 했을까? 분명한 것은 그가 일제강점기 동안 단 한 줄의 친일 문장도 쓰지 않았고, 명문가의 자제로 태어났으나 줄곧 일제에 맞선 삶을 살았기에 늘 곤궁하게 산 시인이자 기자요 작가였다는 점이다. 맨정신으로 살기 힘든 세상은 일본이 떠난 뒤 전쟁으로 폐허가 되며 더욱 술을 불러왔고, 망국을 한탄하고, 분단을 비관하며 온몸으로 이를 받아내 시로 소설로 써 내린 벗들과 함께 쾌음·호음하며 보낸 나날을 <명정 40년>이란 책에 고스란히 담아놓고 나서야 수주는 지독한 술병, 인후암에 걸려 수년 동안 술을 보기만 하고 마시지 못하는 천형을 감내한 끝에 1961년 3월 14일 신교동 자택에서 62세를 일기로 눈을 감았다.

천재적 재능, 독특한 기행을 일삼는 중에도 늘 술을 가까이 한 탓에 저지른 많은 실수들은 ‘주사’로 용인되고 넘어갔을 터. 지독한 술을 궤짝으로 마시며 난동을 부리는 일이 어떻게 ‘품격’이랄 수 있을까 하지만, 시대를 비관만 하거나 일제에 곧장 협력하는 손쉬운 길을 택하지 않고, 끝까지 창씨개명을 거부하며 글 쓰고 가르치는 일로 자존 증명해야 했던 한 사내의 시대적 균형감각을 위한 수단으로서 술은 그에게 벗이자 흥이요 때론 족쇄이며 끝내 그의 삶을 빨리 앗아간 무시무시한 친구이자 적이었다. 오늘도 많은 글쟁이, 그리고 주당들은 그의 <명정 40년>을 되새기며 진정한 술꾼 수주를 기리고 흠모하는데, 그가 무덤을 박차고 나와 이들과 소주 한 잔 들이켠다면 “어디서 맹물을 가져와 술이라 하느냐”며 당장 귀뺨을 후려치지 않을까. 술도, 시절도 많이 연해진 요즘이다.

디지털뉴스본부 김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026013009165322085_1769732214.jpg)

![1년새 10배 올랐는데 아직 더 남았다…폭발 성장하는 이 기업[주末머니]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020811051332854_1770516313.png)

![쿠팡 잡으려고 대형마트 새벽배송…13년 만의 '변심'에 활짝 웃는 이곳[주末머니]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2025042307522530624_1745362344.jpg)