전화를 끝낸 염소수염 사내는 주머니에서 수첩과 볼펜을 꺼내 뭐라 적더니 한 장을 쭉 찢어서 하림에게 내밀며 말했다.

“은행 계좌번호요. 펌프 교체한 값 여기루 낼 꼭 넣어달라고 해주세요. 삼십오만원....”

그리고나서 연장을 챙겨 오토바이 뒤 통에 넣고는 올 때와 마찬가지로 핼멧을 쓴 다음, 안장 위에 올라 몇 번 발을 굴러 엑셀을 붕붕거렸다. 이윽고 발동이 걸린 오토바이가 꽁지에 푸른 연기 한주먹을 뱉어내며 요란한 소리와 함께 순식간에 포도나무 과수원 옆 길을 따라 사라져버렸다.

사내가 앉아서 떠들던 공간이 비고나자 갑자기 정적이 밀려왔다. 곧 점심 때가 가까워지고 있을 터였다. 사내가 가고나자 운학이 그제야 자기도 가야겠다고 생각했는지 엉거주춤 의자에서 엉덩이를 떼어놓으며,

“제길, 벨 것도 아님서 삼십오만이라니....도둑놈. 그냥 고쳐서 써두 될 걸 가지구, 삐끗하면 갈아야 한다니 말이야. ”

하고 하림이 들어란듯 아까 윤여사가 한 말과 똑같이 불평을 하였다. 그리고나서,

“저 사람 별명이 뭔지 아우? 똥나발이요. 여기저기 뒷소문 들어서 옮기고 다니는 게 취미지. 장선생도 조심하는 게 좋을거요.”

하고 묻지도 않는 말까지 달았다.

“어쨌거나 내 돈 아니니 뭐라 할 수도 없지, 뭐. 하여간 물이 잘 나오니 다행이지. 잘 써슈. 필요한 것 있음 또 연락하구. 글구 들어서 알겠지만 요즘 들어 이곳에서 흉흉한 일들이 자주 일어나곤 하니까 조심하시오. 밤에 돌아다니지 말고..... 그럴 일도 없겠지만.”

하고 기우삼아 한마디를 더 던졌다.

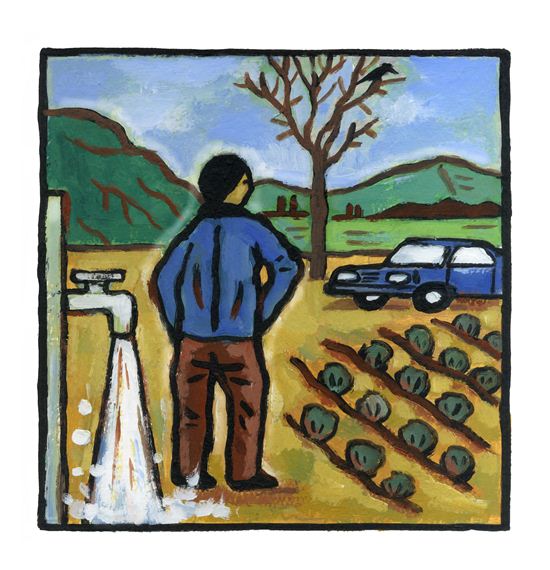

말을 마친 운학은 등을 보이며 절룩거리는 걸음으로 걸어갔다. 하림은 우두커니 서서 그가 걸어가는 모습을 지켜보고 있다가 이윽고 그가 보이지 않자 돌아서서 수도가로 와서 물을 틀어보았다. 쏴아, 하고 물방울을 튕기며 듣기에도 시원하게 물줄기가 쏟아져나왔다.

이장마저 가고나자 하림은 완전히 혼자가 되었다.

아침부터 고장 난 수도 때문에 어수선했던 분위기가 가시고, 다시 평화가 찾아온 것이었다. 하림은 기지개를 크게 한번 켜고는 하늘을 올려다보았다.

까악! 까악!

대추나무에 까치 한 마리가 날아와서 꽁지를 까불어대며 울고 있었다.

푸른 하늘에선 따뜻한 햇살이 분수처럼 환하게 쏟아져 내리고 있었다. 밥을 먹고 오후에는 그렇잖아도 더러운 차나 한번 닦아야겠다는 생각이 들었다.

방으로 들어온 하림은 수도를 틀어놓고, 먼저 솥에다 밥부터 앉혔다. 간단하기로는 치자면 라면을 끓여먹는 게 가장 간단했지만 혼자 살면서 그래도 한끼 식사 만큼은 그렇게 풀칠하듯 후딱 처리하지 않기로 다짐을 해두고 있던 터였다. 반찬은 없어도 따뜻한 밥을 해서 차려놓고 먹으면 왠지 스스로에게 대접하는 기분도 들었고, 다음 식사 때까지 다른 간식 생각 없이 지낼 수가 있었다.

어쨌거나 고장난 수도를 이렇게 빨리 고칠 수 있어 다행이었다. 이럴 줄 알았으면 아침부터 하소연이 가게로 가서 심술궂게 생긴 그녀의 사촌 언니 눈치까지 봐가며 물을 길러오지 않았어도 되었을 걸 하는 생각이 들었다. 그래도 나쁜 건 아니었다. 그런 핑계거리라도 없었으면 아침 일찍 길목 수퍼에 갈 일도 없을 터였기 때문이다. 그렇다고 물론 열 살 남짓 아래인 아직 천덕꾸러기 어린애 같은 노랑머리 하소연에게 무슨 딴 마음이 있는 건 아니었다. 그냥 그렇다는 뜻이었다. 그래도 젊고 귀여운 그녀를 생각하면 저절로 기분이 화사해지는 것 또한 속일 수 없었다.

글 김영현 / 그림 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026013009165322085_1769732214.jpg)

![1년새 10배 올랐는데 아직 더 남았다…폭발 성장하는 이 기업[주末머니]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020811051332854_1770516313.png)

![쿠팡 잡으려고 대형마트 새벽배송…13년 만의 '변심'에 활짝 웃는 이곳[주末머니]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2025042307522530624_1745362344.jpg)