그렇다면 윤여사가 자기를 이곳으로 보낸 게 무슨 다른 꿍꿍이라도 있었다는 말인가? 하림의 마음 저 밑바닥에서 오뉴월 뭉게구름처럼 의구심이 뭉게뭉게 일어났다. 여기저기 땅을 사 모으고 있다니? 그건 또 무슨 말인가.

하지만 하림은 곧 머리를 저었다. 윤여사가 땅을 사건, 바다를 사든, 자기 알 바 아니었고 자기 소관 사항도 아니었다. 자기는 그저 당분간 이곳에 있으면서 배문자로부터 받은 만화대본 작업이나 하면서, 틈틈이 윤여사네 고모할머니 누렁이 죽은 일에 신경을 좀 쓰는 체 하다가, 때 되면 보따리 싸서 굿바이하고 떠나면 그만이었다. 개똥철학자 동철이 즐겨하던 말마따나, 남 똥 누는데 괜히 용 쓸 까닭이 없을 터였다.

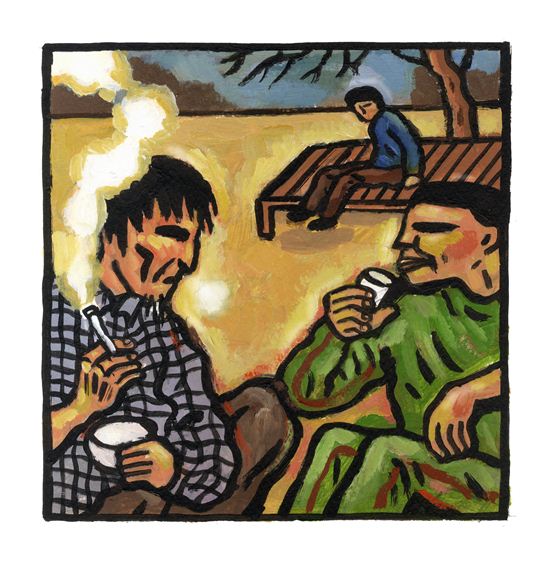

그렇게 머리 속을 대충 정리한 다음 하림이 술과 커피를 담은 쟁반을 들고 나오자, 그새 펌프 가는 일이 끝났는지 염소수염 사내는 수돗가 시멘트에 앉아 담배를 태우며 운학 이장이랑 이야기를 나누고 있었다.

“물 틀어봤수?”

푸른 담배 연기를 뿜으며 염소수염이 물었다.

“아뇨.”

“틀어봐요. 나올거요. 여기는 이제 잘 나오니까.”

그러면서 방금 고친 마당 펌프 옆 수도 꼭지를 틀었다. 시원한 물줄기가, 소리도 요란하게 쏴하고 쏟아졌다. 햇살을 튕겨내며 물방울이 사방으로 튀었다. 쟁반을 사내에게 전해주고 안으로 들어와 싱크대 수도꼭지를 틀어보니 과연 쿨럭쿨럭 공기 빠지는 소리가 몇 번 나더니 곧 물이 콸콸 쏟아져 나왔다. 물이 나오자 집이 금세 활기를 되찾은 느낌이 들었다. 하림은 다시 신발을 꿰신고 밖으로 나왔다.

“잘 나오죠?”

큰 대접에 담긴 커피를 홀짝거리며 염소수염이 다시 물었다.

“예.”

하림은 신통치 않게 대답하고는 그들과 좀 떨어진 곳 대추나무 밑 버려진 평상으로 가서 걸터앉았다.

“겨울엔 반드시 펌프 물을 모두 빼놓아야 해요. 아니면 이불로 꽁꽁 싸두던가. 그렇잖음 올해 같이 추운 겨울에는 또 터져요. 생각해봐요. 자동차 부동액도 얼어터지는데.....아, 우리나라 요즘 겨울이 시베리아보다 더 춥다지 않수.”

사내는 이 방명엔 자기가 전문가라는 식으로 말했다.

“그려. 사람이 독해져서 그런지 요즘 날씨마저 독해졌어. 올 겨울도 징하게 추웠지. 그래도 계절 바뀌는 건 어쩔 수 없어. 어제 밤 비 내리는 걸 봉께 이제 겨울도 끝난 것 같애.”

운학이 소주팩을 뜯어 홀짝거리며 역시 영양가 없이 한마디 거들었다.

“아직 몰라. 꽃샘추위라는 게 있잖여.”

“그까짓 꽃샘추위야, 계집아이 오줌 추위지. 동장군하구야 비교가 되갔어?”

운학이 큰소리를 쳤다.

“봄 되면 바쁘지? 포도나무 가지치기도 해줘야하고.....”

“응. 이제 곧 가지치기 들어가야겠구먼. 내일이라도 시작해야지.”

오랜만에 만났는지 한사람은 쭈그리고 앉아 커피를 홀짝거리고, 한 사람은 부셔진 의자에 엉덩이를 걸치고 앉아 소주팩을 홀짝거리며, 세월아 네월아 하고 있었다. 세월이 좀 먹나, 바닷물이 세나, 둘 다 바쁠 게 하나도 없다는 표정들이었다.

“근데 개 죽은 것은 어찌됐어? 누가 쐈는지 알아냈어?”

그때 사내가 느닷없이 말머리를 돌렸다. 하림은 무심한 채 땅바닥을 보고 있었지만 자기도 모르게 귀를 쫑긋했다.

글 김영현 / 그림 박건웅

김영현 기자

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)