하림은 의자에 비스듬히 앉아 그가 마음대로 떠들도록 내버려두었다. 그렇지 않아도 심심해 자빠져 있었을 그는 오랜만에 물 만난 고기처럼 떠들어대었다. 더구나 작가 앞이라니까 젠 체 하고 싶었는지도 몰랐다. 운학이 취한 목소리로 계속해서 말했다.

“사랑이란 놈이 우스운 게, 이건 어디까지나 나의 경험이지만, 이룰 수 없다는 것을 알고 나면 더욱 무섭게 불타오르기 시작하는 놈이 고놈이라는 거요. 거기에다 질투와 배신은 이룰 수 없는 사랑에 기름을 끼얹는 효과를 발휘하죠. 처음엔 누구나 누군가 사랑을 하면, 외로워지기 시작합니다. 내 경험으로 말하자면, 뼈에 사무치는 외로움을 느끼지 못했다면 그건 결코 사랑을 했다고 할 수 없을거요. 밤의 산길을 혼자 걸어가는 것 같은, 뼈에 사무친 외로움 말이오. 그 순간, 누구나 자신의 운명과 맞닥뜨리는 무서운 경험을 하게 되지요. 실제로 내가 그랬으니까....”

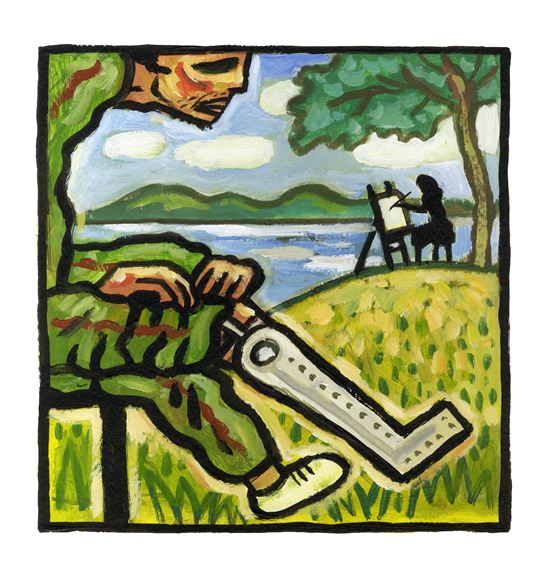

그는 식어가는 라면에는 손을 대지 않고 술잔을 홀짝거리며 젠 체하고 말했다. 그리고나서 자기 오른쪽 바지 가랑이를 걷어 올려 하림에게 보여주며 말했다

“이것 보시오. 이게 조국이 내게 안겨준 운명이오. 저주 받은 나의 운명 말이오. ”

거기엔 정강이 아래부터 허벅지까지 쇠로 고정된 의족이 달려 있었다.

“말년 병장 때 수색을 나갔다가 운 나쁘게 지뢰를 밟았지요. 강원도 철책선에서 근무할 땐데, 사실 그날 나는 나가지 않아도 되었지만 마침 주번 하사가 없어 내가 대신 분대원을 인솔하게 되었어요. 우리는 늘 다니던 길을 따라서 다녔기 때문에 아무 생각 없이 그냥 걸어갔을 뿐이지요. 근데 갑자기 소변이 마려워서 아이들이 먼저 걸어가고 나서 나는 혼자 남아 억새들이 우거진 바위 뒤로 걸어갔어요. 근데 그 순간, 꽝 하는 소리와 함께 몸이 공중으로 붕 떠오르는 것을 느꼈는데 그리고는 정신을 잃었지요. 눈을 뜨자 야전병원이더군요. 그리고 다시 큰 병원으로 후송되어 수술을 받고 전역을 했지요. 그땐 솔직히 말해서 그게 얼마나 치명적인 나의 운명이 될지 알지 못 했어요.”

그리고나서 그는 울듯이 입술을 이지러뜨렸기 때문에 입가의 주름살이 더욱 깊게 파였다.

“일급 상이용사가 되어 돌아왔지만 그녀가, 그렇지 않아도 고상하기 짝이 없었던 그녀가, 한때는 서로 사랑했던 그녀가, 이건 비밀이오만, 나와 그녀는 입맞춤까지 한 적이 있답니다, 하지만 절름발이가 되어 돌아온 나를 결코 반기지 않았다는 것, 더욱이 사랑하지 않는다는 걸 깨달은 것은 오래지 않아서였지요.”

운학은 다시 남은 팩의 술을 잔에 따라 마시면서 쓸쓸한 표정으로 말했다.

“운명과의 외로운 싸움이 시작되는 순간, 어느새 사랑은 분노로 변하고 말았어요. 저주하고, 멸시하고, 자학하면서 말이오. 이젤을 들고 저수지 가에 앉아 있는 그녀를 멀리서만 봐도 무너질 것 같은 불타는 감정과 함께 참을 수 없는 분노 같은 걸 느꼈지요. 죽이고 싶을 정도로.....”

그의 말을 들으며 하림은 일말의 동정심과 함께 어쩐지 그가 연속극이나 만화를 너무 많이 봤을 지도 모른다는 생각이 들었다. 요즘 들어 그런 사랑 타령을 들어본 적이 없었거니와 비록 약간의 진실성이 있다고는 하지만 마흔 줄의 사내가 징징거리며 늘어놓는 이야기 치고는 너무 유치했기 때문이다. 거기에다 어디까지가 진실인지도 알 수 없었다.

글. 김영현 / 그림. 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

!['두쫀쿠 폭풍' 올라타 1000만개 판매 '역대급 실적' 이 기업…증권가 주목[주末머니]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021018115837041_1770714718.jpg)