"속일 의도 없었다면 사기죄 적용 어려워"

"구매자도 '편법' 알았다면 불이익 가능성"

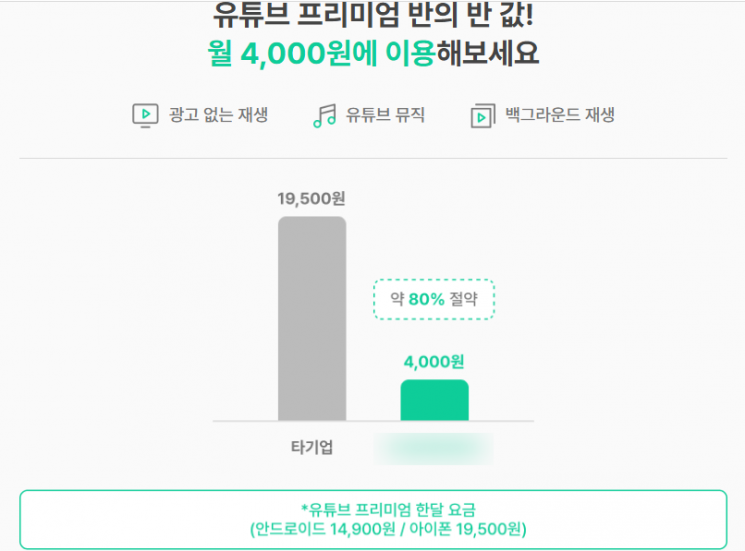

직장인 전모씨(34)는 최근 '유튜브 프리미엄' 이용권을 12개월에 7만5000원, 월 6000원꼴로 저렴하게 이용할 수 있다는 말에 한 온라인동영상서비스(OTT) 공유 사이트에서 이용권을 결제했다. 월 1만4900원인 정가의 반값도 안 되는 가격에 만족하며 사용한 것도 잠시, 3개월 만에 계정이 정지됐다. 전씨는 "고객센터에 문의했지만, 자동응답 같은 답변만 돌아올 뿐 계정 복구나 환불은 전혀 이뤄지지 않고 있다"며 분통을 터뜨렸다.

최근 구글이 유튜브 프리미엄 가족 공유 및 해외 우회 계정에 대한 단속을 강화하면서, 이를 저렴하게 재판매하던 대행업체들이 줄줄이 서비스를 중단해 소비자 피해가 속출하고 있다. 하지만 경찰 수사를 통한 구제는 쉽지 않아 소비자들의 주의가 요구된다.

5일 아시아경제 취재를 종합하면 현재 전씨와 같은 피해를 입은 이용자 170여명이 카카오톡 오픈채팅방에 모여 A업체에 대한 집단 대응을 준비 중이다. 인당 피해 금액은 5만~7만원 수준이다. 해당 업체는 홈페이지 로그인이 불가능한 상태고, 유튜브 프리미엄 상품은 판매 중지됐다. 서울시전자상거래센터도 해당 사이트를 피해 다발 업체로 분류하고 신고를 권장하고 있으며 다른 공유 업체에 대한 신고도 지속적으로 접수하고 있다.

문제는 피해자들이 경찰서를 찾아도 뚜렷한 해결책을 찾기 어렵다는 점이다. 경찰은 해당 업체에 대해 사기죄 적용이 어렵다는 입장을 보이고 있다. 업체가 처음부터 돈만 가로채려던 것이 아니라, 실제 서비스를 일정 기간 제공하다가 유튜브의 정책 변경이라는 외부 요인으로 중단된 것이기 때문에 기망(속임수)의 고의를 입증하기 어렵다는 이유다.

전문가들은 이러한 OTT 계정 공유 거래가 법적 보호를 받기 힘든 회색지대에 놓여 있고, 구매자들에게도 책임이 있을 수 있음을 지적한다.

지금 뜨는 뉴스

김도우 경남대 경찰행정학과 교수는 "사기죄가 성립하려면 애초에 서비스를 제공할 의사나 능력이 없으면서 돈을 받아야 했는데, 이 경우는 구글의 정책 변화로 서비스가 막힌 것이라 형사 처벌이 까다롭다"며 "소비자들 역시 정식 경로가 아니라는 점, 즉 편법임을 인지하고 구매했을 가능성이 높아 법적으로는 이를 미필적 고의로 볼 수 있어, 추후 유튜브 본사 차원의 계정 정지 등 불이익을 당해도 구제받기 어려울 수 있다"고 설명했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)