[아시아경제 구채은 기자] 중국 기업들이 빚 상환 부담으로 신규투자가 위축될 수 있다는 지적이 나왔다.

한국은행은 10월30일 발간한 해외경제포커스 '중국 기업부채 문제의 현황과 과제' 보고서에서 "중국 기업의 부채가 심각한 수준이지만 아직 정부의 부채문제 대처방법에는 큰 변화가 없다"고 지적했다.

중국의 총 부채(정부·기업·가계부채)는 2008년 국내총생산(GDP) 대비 147%에서 올해 6월말 251%로 확대됐다. 이는 인도나 대만 등과 같은 신흥국(50~80%) 비율을 3~5배 앞선다.

총부채 중 기업부채가 절반이 넘는다. 기업부채는 국영기업과 지방정부공사, 부동산개발업체의 부채가 큰 비중을 차지한다. 특히 국영기업과 지방정부공사의 부채는 정부의 암묵적 보증과 자금지원을 바탕으로 불어나기 시작했다. 만기연장, 추가대출이 계속 이어지는 구조다.

악순환도 우려된다. 정부의 자금지원이 보장되는 한 기업은 부채를 돌려막는 비효율적인 자금운용을 지속할 가능성이 높고, 이에 따른 부채 상환부담 증가가 신규투자 위축을 가져와 경제 활력을 떨어뜨릴 수 있기 때문이다.

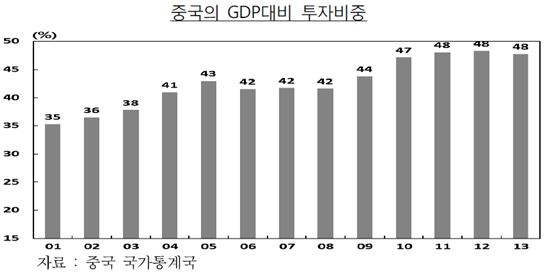

2001년 31% 수준이던 중국의 GDP대비 투자비중은 2005년 43%, 2010년 47%까지 늘었으나 2011~2013년에는 48%를 유지하며 움직이지 않고 있다.

기업부채에 대응하기위해 부실기업을 구조조정하는 감독이 미비한 것도 문제다. 올해 3월 태양광 기업 차오리솔라(Chaori Solar)의 회사채 디폴트 사태가 발생지만 정부가 약 7조9000억 위안을 지원해 10월중에 채권자들은 자금을 전액 회수할 수 있었다.

박수연 한은 신흥경제팀 조사역은 "중국의 고성장이 상당 부분 투자에서 나오고, 대부분의 투자가 부채를 조달해 이뤄진 점을 감안하면 부채규모 확대는 성장에 부정적인 영향을 줄 수 있다"고 설명했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![[단독]폭발한 소액주주, 하얗게 질린 '곰표'… 6조원 담합 청구서에 대한제분 최대 위기](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026030409041760541_1772582657.png)

![[속보] 코스피도 서킷브레이커 발동…20분간 거래정지](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026030109015157201_1772323310.png)

![양도세 이어 보유세 인상 '만지작'…셈법 복잡해진 주택시장[실전재테크]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2025112514222231050_1764048143.jpg)