“그렇다면.....?”

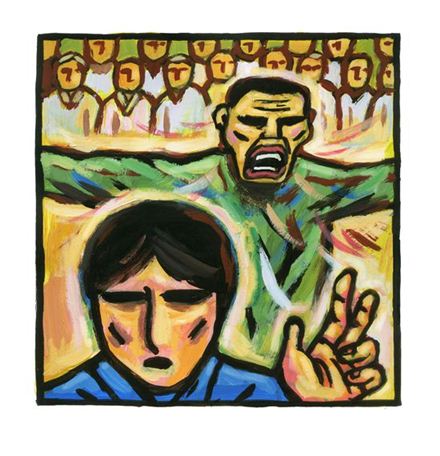

“모두가 공범이었던 거죠. 거기 모였던 동네 사람들 모두가....” 하림은 화가 난 사람의 표정으로 남경희를 보며 말했다.

“그들은 처음부터 누가 개를 쏘아 죽였는지 알고 있었어요!” 목소리가 자기도 모르게 다소 높아졌다.

“징그러운 일이었죠. 난 그게 싫었어요. 그날 내가 앞으로 나선 것도 그 때문인지 모릅니다. 그런 걸 그냥 모른 채 하고 지나가는 내가 싫어서 그랬어요. 마치 온몸에 똥칠을 한 채 입을 다물고 있는 것 같았거든요. 그 쪽을 도와주고 싶고 말고는 그 다음 일이었어요.” 하림의 설명에 남경희가 알듯말듯 고개를 끄덕였다.

“그러니까 남선생이 진짜 고마워 해야 할 사람이 있다면 그건 내가 아니라....” 그리고 잠시 뜸을 들였던 하림이 마침내 결심이라도 한 듯 말했다.

“운학 이장님일 거예요. 그이가 그날 결정적인 순간 그렇게 나오지 않았더라면 아무 일도 없이 지나가고 말았을 테니까요. 남선생 아버지만 혐의를 몽땅 뒤집어쓴 채 말이죠.” 그리고나서 하림은 남경희 쪽을 쳐다보았다. 이장 이야기가 나오자 그녀의 표정이 조금 곤혹스럽게 변했다.

“이런 말씀 드려도 좋을지 모르지만.....” 그런 그녀의 모습을 놓치지 않고 하림이 말했다.

“그이는 남선생을 진정으로 사랑하고 있어요. 그렇지 않다면 동네 사람들 앞에서, 더구나 송사장이랑 그 패거리들 앞에서, 그렇게 용감하게 남선생 아버지를 감싸고 나올 수가 없었을 거예요.” 하림의 말에 남경희의 얼굴 표정이 더욱 곤혹스럽게 변했다. 하림은 계속해서 말했다.

“지난 번 남선생이 이곳을 방문했을 때, 생각나세요? 바람 몹시 부는 날 말이예요, 저수지 길로 내가 남선생을 바래다주고 오는 길에 누구를 만났는지 아세요?” 그녀는 가볍게 고개를 저었다.

“운학 이장이었어요.”

“예......?” 그녀는 눈을 반짝 뜨고 하림을 쳐다보았다.

“그는 처음부터 우리 뒤를 몰래 따라왔고, 몹시 흥분해 있었죠.”

“.......”

“그는 우리 사이를 의심하고 있었던 거예요.” 하림의 머리 속에서 그날 밤의 광경이 선명하게 떠올랐다. 어둠 속을 절룩거리며 걸어가던 그림자, 그리고 자기를 돌아보며 “나쁜 새끼!” 하고 외치던 이장의 일그러진 얼굴이 똑똑하게 떠올랐다.

“그는 지금도 혹시나 당신이 무슨 일로 이곳을 떠나가지나 않을까 몹시 두려워하고 있어요. 그날 그가 사람 앞에 용감하게 나서서 최기룡이랑 맞설 수 있었던 것도 그 때문이었지요.” 그리고나서 하림은 단언하듯이 다시한번 내뱉었다.

“그는 당신을 사랑하고 있어요!” 하림의 말에 남경희는 얼굴을 숙인 채 고개를 가로 저었다. 자기로서는 받아들일 수 없는 고백이었는지도 모른다.

글. 김영현 / 그림. 박건웅

김영현 기자

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)