[아시아경제 김수진 기자]"지구는 파랗다. 너무도 아름답다. 감격스럽다." 1961년 4월 12일, 보스토크 1호를 타고 108분간 우주를 비행한 인류 역사 최초의 우주인 유리 가가린이 지상 관제소에 전한 말이다. 지금도 우리는 가가린의 감탄 그대로 우주에서 바라본 지구를 상상한다. 어둡고 광활한 우주 속에서 푸르게 빛나는 지구의 아름다운 모습 말이다. 하지만 가까이서 봐도 과연 그럴까?

지난 주말, 독일 뢴트겐 위성(SOSAT)의 추락이 화제가 됐다. 1999년 수명을 다한 뢴트겐 위성의 고도가 계속 낮아지다가 결국 지구 대기권에 진입한 것이다. 물론 통째로 떨어지는 것은 아니다. 위성의 추락 속도는 시속 27만km에 달한다. 대기권에 진입하자마자 대부분 엄청난 마찰열로 불타버린다. 그러나 잘 타지 않는 파편들은 지표면까지 떨어진다. 이번에도 30여개의 파편이 북위 53도와 남위 35도 사이에 추락할 것으로 예상됐다. 우리나라와 유럽, 북미권의 대부분이 추락 예상지역으로 잡힌 셈이다. 다행히 뢴트겐 위성은 인도양 북부에 떨어진 것으로 결론지어졌다. 그러나 이 소동(?)은 새삼 지구 주변을 돌고 있는 엄청난 양의 우주쓰레기의 존재를 환기시켰다.

현재 지구 주변을 떠 있는 우주쓰레기의 양은 엄청나다. 미국 항공우주국(NASA)가 7월 내놓은 보고서에 따르면 현재 지구 궤도에는 고장난 위성 3396기와 각종 발사체와 로켓 부품 1만 2968개 등 약 1만 6000개에 달하는 우주쓰레기가 떠돌고 있다. 이는 10cm 이상 크기의 우주쓰레기만을 집계한 것으로 지름 1cm 이상의 물체는 60여만개, 그보다 작은 우주쓰레기는 추정치만 약 100만여개다.

우주 쓰레기의 대부분은 인공위성의 잔해다. 수명을 다한 인공위성이 우주에서 폭발하며 발생한 각종 파편들이 우주쓰레기의 40% 이상을 차지한다. 우주선을 쏘아올릴 때 본체에서 분리된 로켓의 일부도 지상에 추락하지 않고 지구 궤도에 남게 된다.

특히 지난 10년간 우주쓰레기는 기하급수적으로 늘어났다. 대형 쓰레기 발생 사고가 잇따랐기 때문이다. 2007년 중국이 위성공격용 탄도미사일 기술 실험을 위해 지상에서 860km높이에 떠 있던 자국의 노후 기상위성을 격추시켜 버리면서 1천개 이상의 위성 파편이 발생했다. 2008년에는 미국이 고장난 정찰위성 USA-193를 미사일로 요격했고, 2009년에는 시베리아 상공에서 러시아 군사통신위성 코스모스 2251호와 민간 통신회사 이리듐의 이리듐 33호가 충돌하는 사상 초유의 우주 충돌사고가 일어났다.

1985년 미국과 러시아가 위성공격 발사 실험을 중단한 이후 '현상유지'를 해 왔던 10cm이상 대형 우주쓰레기는 이 사건들로 빠르게 증가했다.

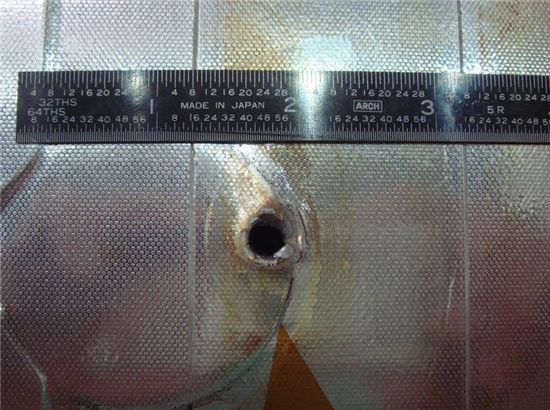

우주쓰레기는 정상적 우주 활동에 치명적인 위협이다. 우주쓰레기의 속도는 초속 10km로 총알보다 10배나 빠르다. 인공위성이나 우주선과 충돌하면 큰 사고로 이어질 수 있다. 우주쓰레기 때문에 인공위성이 고장을 일으킨 사례는 오래 전부터 다수 지적돼왔다. 대표적인 것이 1980년 발사됐던 관측위성 '솔라맥스'다. 발사 몇달 후 신호가 끊긴 솔라맥스를 조사해 보니 기기판에 무수한 구멍이 뚫려 있었다. 우주쓰레기가 총알처럼 위성을 관통한 것.

1983년 발사됐던 챌린저호는 궤도 진입 후 0.3mm짜리 페인트 조각과 '충돌'해 유리창이 부서지는 사고를 당했다. 구형 로켓에서 떨어져 나온 것으로 추정되는 이 페인트 조각의 충돌 당시 속도는 초속 4km에 달했던 것으로 알려졌다. 또한 2003년 지구로 귀환 도중 폭발한 우주왕복선 콜럼비아호의 폭발 원인 중 하나로 우주쓰레기가 꼽히기도 한다.

올해 6월에는 국제우주정거장(ISS)에 우주쓰레기 충돌 가능성이 제시되면서 우주인 6명이 탈출 준비를 서두르는 소동이 벌어졌다. 원래 ISS는 우주쓰레기 충돌 확률을 계산하고 사나흘 전 미리 위치를 바꾸지만 이번에는 그럴 만한 시간이 없었다. 이렇게 비상대피명령이 떨어진 것만 두 번째다.

우주쓰레기로 인해 발생하는 피해는 약 40년전부터 예견돼왔다. 나사 연구자인 도널드 케슬러는 1978년 발표한 논문에서 우주 쓰레기나 위성들이 서로 충돌해 더 많은 쓰레기가 만들어지고, 이것이 연쇄충돌로 이어지며 지구 궤도가 쓰레기로 덮일 수 있다고 주장했다. '케슬러 신드롬'이라고 불리는 현상이다. 아직까지 케슬러 신드롬이 현실화될 가능성은 크지 않지만, 우주쓰레기를 줄여 나가는 조치가 필요하다는 데는 세계 각국이 일치된 입장을 보이고 있다.

막대한 비용과 기술적 문제 때문에 아직까지 우주쓰레기 청소를 위한 묘안은 없다. 미국에서는 지난해부터 나사와 국방부가 공동으로 우주쓰레기 제거 연구개발을 진행중이다. 나사는 향후 매년 최소 3~5개의 우주쓰레기를 직접 제거해야 케슬러 신드롬을 막을 수 있다고 보고 있다.

올초 나사가 고려중인 것으로 알려진 우주쓰레기 청소 방안은 레이저포다. 지상에서 레이저를 발사해 파편을 인공위성 궤도에서 이탈시킨다는 것이다. 그러나 비용이 천문학적이다. 설비에만 80만달러가 들어갈 것으로 예상되고 낮은 고도에 있는 파편만을 제거할 수 있다는 것이 단점이다. 그물을 장착한 무인 우주선을 띄워 쓰레기를 낚는 방법도 연구되고 있다.

미국의 민간 우주개발 업체 '스타'가 정부 지원을 받아 진행중인 프로젝트다. 2013년 실험비행을 목표로 하는 이 우주선은 두 대가 그물을 펼치고 우주쓰레기에 접근, 포획한 후 처리장까지 옮긴다. 러시아에서도 우주선을 타고 청소에 나서는 방법을 개발하고 있다. 최근 러시아 로켓 업체 '에네르기야'는 우주쓰레기를 직접 제거하고 인공위성 수리까지 수행하는 유인우주선을 개발중인 것으로 알려져 주목을 받았다.

김수진 기자 sjkim@

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026013009165322085_1769732214.jpg)

![쿠팡 잡으려고 대형마트 새벽배송…13년 만의 '변심'에 활짝 웃는 이곳[주末머니]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2025042307522530624_1745362344.jpg)