10월 노벨상 시즌...톰슨로이터, 올해도 과학상 후보 공개

[아시아경제 김수진 기자]가을이다. 노벨상의 계절이다. 특히 과학계에서 노벨상은 초미의 관심사다. 올해는 10월 3일 생리의학상을 시작으로 4일 물리학상, 5일 화학상 발표가 이어진다. 누가 영예의 주인공이 될지 전세계 과학계는 이미 술렁이고 있다. 과연 노벨상은 누구의 품에 안기게 될까?

아직 발표되지 않은 노벨상의 행방을 미리 엿볼 수 있는 방법이 있다. 매년 노벨상 수상자 발표 직전 학술정보회사 톰슨로이터가 내놓는 수상자 예상 명단이다. 톰슨로이터는 자사의 연구 솔루션인 '웹 오브 날리지(Web of Knowledge)'를 이용해 생리의학과 물리, 화학,경제학 분야의 수상자를 예측한다. 웹 오브 날리지는 약 1만여개 이상 연구논문 인용 데이터베이스로 연구성과에 대한 총 인용 횟수와 연구논문 발표 횟수를 따져 노벨상 수상 가능성이 높은 후보자를 추려낸다. 수상자 예측 과정도 '과학'인 셈이다.

노벨상 선정 과정의 기밀 엄수가 워낙 철저해 정량화가 가능한 자연 및 사회과학 분야에서만 수상자 예측이 가능하다. 정확도는 상당한 수준이다. 2002년부터 수상자 예상 명단을 발표한 이래 19명의 수상자를 맞췄다. 지난해에도 생리의학상을 수상한 엘리자베스 블랙번 미국 샌프란시스코 캘리포니아대 교수를 비롯, 올리버 윌리엄슨 미국 버클리 캘리포니아대 교수 등을 미리 알아맞히는 성과를 올렸다. 예측팀을 이끈 분석가 데이비드 펜들버리는 "과학계에서 인용은 '피어리뷰(Peer Review, 동료평가)' 기능을 한다고 보면 된다"며 "동료 과학자들에게 자주 인용되는 인물일수록 노벨상에 더 가깝다"고 설명한다.

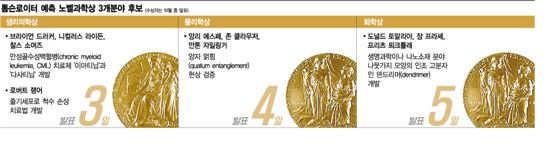

먼저 생리의학상 예상 수상자를 들여다보자. 가장 먼저 손꼽히는 것은 만성골수성백혈병(chronic myeloid leukemia, CML)치료제인 '이마티닙'과 '다사티닙'을 개발한 브라이언 드러커와 니콜라스 라이든, 찰스 소여즈다. 이마티닙은 스위스 제약사 노바티스가 '글리벡'이라는 상품명으로 내놨다. 암세포 치료의 '신영역'을 개척했다고 평가되는 바로 그 약이다. 다사티닙은 영국 BMS사가 '스프라이셀'이라는 이름으로 상품화했다. 세포신호 전달체계에 관여하는 효소의 일종인 나이로신키나제 억제제인 글리벡은 암세포만 골라 타격하는 표적치료제의 효시로 불린다. 2010년 FDA 승인을 받은 스프라이셀은 글리벡에 저항성이 있는 환자들에게 2차 치료제로 사용된다. 세 사람은 이미 2009년 노벨상 등용문으로 불리는 '래스커 의학연구상'을 수상하며 유력한 수상후보로 꼽혀왔다.

줄기세포 분야의 연구자들도 수상 가능성이 큰 것으로 분류됐다. 톰슨로이터에서는 줄기세포로 척수 손상 치료법을 개발한 매사추세츠공과대학(MIT)의 로버트 랭어 교수와 조셉 베이컨티 하버드대 교수를 꼽았다.

4일 물리학상 수상자로는 프랑스의 앙리 에스페와 미국의 존 클라우저, 오스트리아의 안톤 자일링거가 가장 유력하다. 아인슈타인이 "원격상태에서 유령(spooky)같은 현상"이라고 치부했던 양자 얽힘(quantum entanglement) 현상을 검증하는 데 성공하며 학계에 '양자혁명'을 불러온 이들이다. 양자 얽힘은 둘 이상의 양자계가 겹쳐진 '양자 중첩'상태에서 두 개 이상의 입자들이 서로 '얽히면' 완전히 분리된 후에도 같은 반응을 보이는 현상이다. 공간적으로 아무리 멀리 떨어져 있어도 한 입자의 상태가 변하면 다른 입자의 상태도 즉각 변한다. 간단히 비유하자면 각각 지구 반대편에 있는 쌍둥이가 실시간으로 완벽히 똑같은 행동을 하고 있는 것이나 마찬가지다. 이 거리가 지구와 다른 은하만큼 멀어져도 말이다.

아인슈타인은 "자연은 국소성(locality)를 지닌다"며 이 주장을 반박했다. 자연현상은 특정 시공간에 한정된다는 것. 1935년에는 포돌스키, 로젠과 함께 양자역학의 불완전성을 보여주기 위한 'EPR역설'을 발표하기도 했다. 그러나 실제 실험 결과 양자얽힘의 증거들이 계속 발견됐다. 계기는 '벨의 부등식' 시험이다. 1964년 아일랜드 물리학자 존 벨이 고안한 이 실험은 아인슈타인의 양자역학 이론이 옳다면 반드시 성립해야 하지만 지금까지 실시된 실험들은 모두 주류 양자이론과 일치하는 결과, 즉 아인슈타인과는 반대되는 결과를 이끌어냈다. 실제로 동떨어진 입자들의 상관관계가 있었던 것이다. 이를 ‘비국소성(non-locality)'이라고 부른다. 현재 양자얽힘 현상의 이론은 다양한 양자역학 영역에 적용된다. 세 연구자들은 2010년 물리학 영역에서 노벨상 다음으로 꼽히는 울프상을 수상했다.

화학상 수상자로는 나뭇가지모양의 인조 고분자인 덴드리머(dendrimer)연구를 이끌고 있는 도널드 토말리아와 장 프라셰, 프리츠 푀크틀레가 꼽힌다. 1979년 프리츠 푀크틀레가 처음 합성했고 이후 도날드 토말리아가 1083년 뒤를 이었다. 분자가 자라나는 모양이 나뭇가지와 비슷해서 그리스어로 나무를 뜻하는 '덴드론(dendron)'을 빌려 이름붙였다. 생명과학이나 나노소재 분야에서 특히 각광받고 있는데, 유도체를 이용해 약품을 체내에 선택적으로 전달하는 등 활용 가능성이 높아 노벨상 수상감으로 일찌감치 주목받았다.

김수진 기자 sjkim@

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![北 김정은 얼굴 '덥석'…'예뻐해 함께 다닌다'는 김주애가 후계자? 아들은?[양낙규의 Defence Club]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2023042407464898154_1682290007.jpg)

!['나의 최애' 연예인도 아닌데 얼굴 보러 '북적'…다카이치 팬덤활동 '사나카츠' [日요일日문화]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021115583038893_1770793111.png)