이번 달 발생한 2건의 서울 강남역 자살 시도 소동 영상이 유튜브에서 쇼츠로 확산됐다. 시민들이 직접 찍은 현장 사진과 동영상이 기사화된 뒤 '사이버 레커'가 재가공해 퍼뜨리는 식이었다. 언론사에서 보도된 사진과 영상을 짜깁기한 영상부터 SNS 라이브를 그대로 올려두는 등 당시 상황을 적나라하게 보여주는 콘텐츠다. 무사히 구조됐음에도 '구조를 거부하며 뛰어내렸다'는 거짓 제목으로 게시된 영상도 확인할 수 있었다.

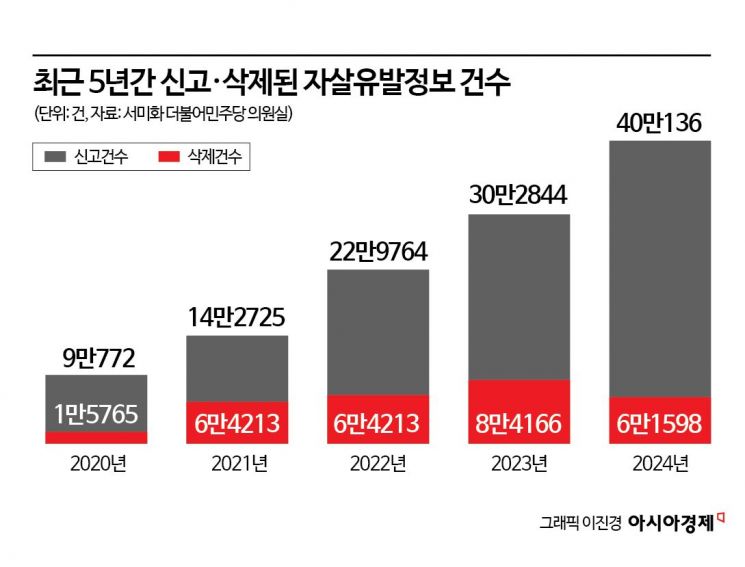

이런 어이없는 일이 벌어졌는데도 막을 방법은 마땅찮다. 서미화 더불어민주당 의원실 자료에 따르면 보건복지부 자살유발정보 모니터링단이 지난해 신고한 '자살유발정보'는 40만136건이다. 이는 2020년 신고된 9만772건의 약 10배에 해당한다. 2024년 삭제된 자살유발정보는 6만1598건으로, 신고 건수의 약 15%만이 삭제됐다.

이에 따라 1인 미디어 플랫폼을 포함한 온라인상의 자살유발정보를 삭제할 수 있도록 하는 법안 통과가 필요하다는 목소리가 나온다. 자살유발정보 모니터링센터를 설치해 자살유발정보를 삭제, 차단할 수 있도록 하는 법률 개정안이 지난 1월 발의됐다.

그러나 국회도, 정부 관련 부처도 적극적이지 않은 모습이다. 한국생명존중희망재단이 방송통신위원회 민원 신고와 언론중재위원회 시정 권고 협조를 요청했으나, 두 기관 모두 1인 미디어의 자살유발정보에 대해 해당 소관이 아니라는 답변을 주었다고 한다.

유현재 서강대 커뮤니케이션학부 교수는 "우리나라에만 있는 자살-미디어 관련 법들이 다수 나와야 논의가 진전할 수 있다"면서 "자살의 심각성을 명확하고 강력하게 대중에게 전달하고, 관련 법이 양적으로 늘어나야 하는 시점"이라고 했다.

지금 뜨는 뉴스

입법을 위해서는 표현의 자유 침해 문제를 피해갈 수 있는 세심한 접근이 필요하다는 지적도 있다. 이동진 서울대 법학전문대학원 교수는 "문제가 있는 콘텐츠를 일률적으로 다 지운다는 단순한 접근은 표현의 자유를 침해하는 것이 될 수 있다"며 "모니터링 센터장의 제1차적 판단권·검열권을 인정한다는 점 역시 세심하게 검토해야 한다"고 말했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)