사람꼴 하고 살기 어려운 세상에서 개꼴이야, 하고 생각하는 순간 혜경이 떠올랐다.

누군가가 국민행복시대를 열겠다고 했을 때였다.

혜경은 미장원 유리문을 닦으며 풋, 하고 웃었다.

“아, 행복이라니....!”

그녀는 감탄조로 말했다.

“까맣게 잊고 있었네. 행복이라니....!”

그녀의 감탄사를 들으니 하림 역시 그 단어가 새삼스럽게 다가왔다. 마치 오랫동안 잊고 지냈던 반가운 사람이 어느 날 슬며시 문을 열고 나타날 때처럼....

행복.

얼마나 좋은 말인가. 너무 좋아서 눈물이라도 날 것 같은 단어였다. 행복이라는 단어에서는 솜사탕 같이 폭신달콤하고 한 여름날의 뭉게구름 같이 아득 포근한, 그런 냄새가 나는 것 같았다.

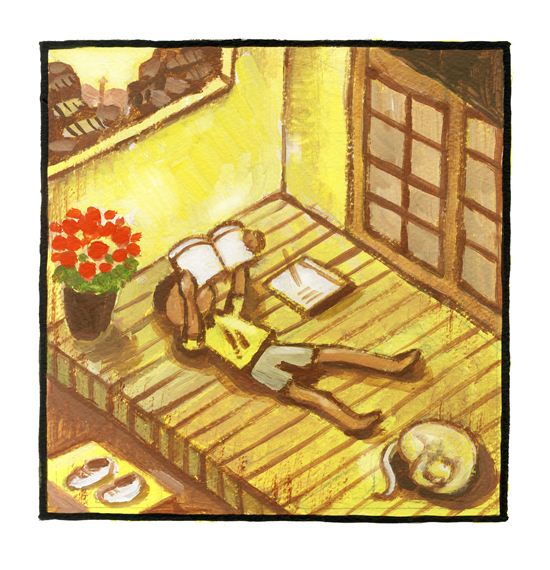

행복이라는 말을 들으면 하림은 맨 먼저 창가 가득 쏟아지는 햇살, 어머니가 잘 닦아 놓으신 반질반질한 마루 위 붉게 핀 제라늄과 늘어지게 낮잠을 자고 있는 고양이가 있는 풍경이 떠올랐다. 그 곁에서 그는 근심 걱정 없이 드러누워 책을 보고, 몽상에 잠겨 시를 끄적이던 학창시절의 자기 모습도 떠올랐다. 아직 개발 바람이 불기 전, 신림동 달동네 판자촌 시절이었다. 그땐 가난했지만 행복이라는 단어가 그리 낯설지는 않았을 때였다. <난장이가 쏘아올린 공>에 나오는 난장이 같았던 아버지가 살아계실 무렵이었다.

그러나 하림은 아무리 생각해도 그런 날이 이제 다시 올 것 같지 않았다.

행복이라니....? 무엇이 행복일까?

국민 모두가 자가용을 타고 골프채를 휘두르고 다닌다면 과연 행복할 세상일까? 그런 일도 없겠지만 그렇다고 행복한 세상일 것 같지는 않았다. 동철이 말마따나 잘 살아보세, 를 외치며 무한질주를 해 오는 동안 모두의 마음이 사막처럼 변해 버린 지 오래였다. 언젠가 텔레비전에 나왔던 ‘당신의 경쟁 상대는 누구입니까?’ 라든가 ‘일등이 아니면 아무도 기억해주지 않습니다.’는 광고 문구는 이 삭막하고 경쟁적인 대한민국의 정서를 무엇보다 잘 나타내어 주는 말일 터였다. 그런 문구들은 거꾸로 다시 독약처럼 모두의 마음에 스며들어 불안과 탐욕을 부추겼을 것이다. 그러는 동안 순하디 순했던 이 나라 백성들은 어느새 자기도 모르게 사나운 눈빛의 탐욕스런 짐승으로 변해가고 있었을 것이었다.

그리하여 똥철의 말대로 이제 아무도 서로에게 존경심을 갖지 않는 세상이 되었을 것이었다. 존경심은커녕 지나가는 모르는 사람, 처음 보는 사람에게조차 이유 모르는 분노를 드러내며, 경계의 눈초리를 게을리 하지 않는 세상, 그리하여 막말이 횡행하고, 저주와 욕설이 난무하는 세상이 되어버린 것이었다.

오랫동안 하림이 존경했던 어떤 늙은 시인도 그 중의 한 사람이었다. 오랜만에 나타난 그는 흰 눈썹을 곧추세운 채, 상처받은 짐승처럼 허연 이빨을 드러내고 으르렁거리며 세상을 향해 거침없는 저주를 쏟아 부었다. 독재의 길고 긴 시절, 그를 사랑했고 그와 함께했던 사람들의 가슴패기를 물어뜯어 피를 흘리게 했다. 일찍이 생명을 노래하고, 모심을 노래했던 그였다.

그런 세상에서 국민행복시대라니....?

농담 같았지만, 그래도 고마웠다.

대통령으로 당선된 분의 입에서 그런 단어가 나왔다는 자체가 고마웠다.

글 김영현/그림 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[뉴욕증시]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2024010316193117682_1704266370.jpg)