식품사들 가격 인상 '올스톱'

정부 물가 안정 기조…식품업계 숨 고르기

6월까지 관망

매년 연말연초 반복된 식품 가격 '도미노 인상'이 올해는 자취를 감췄다. 지난해부터 이어진 고환율 여파로 수입 원자재값이 뛰면서 식품가격 인상이 불가피하지만, 정부가 설 명절을 앞두고 물가 안정 기조를 한층 강화하면서 눈치보기에 들어간 모습이다. 업계 안팎에서는 지방선거가 마무리되는 6월까지 대부분의 기업이 상황을 지켜보며 신중한 태도를 유지할 것이란 전망이 나온다.

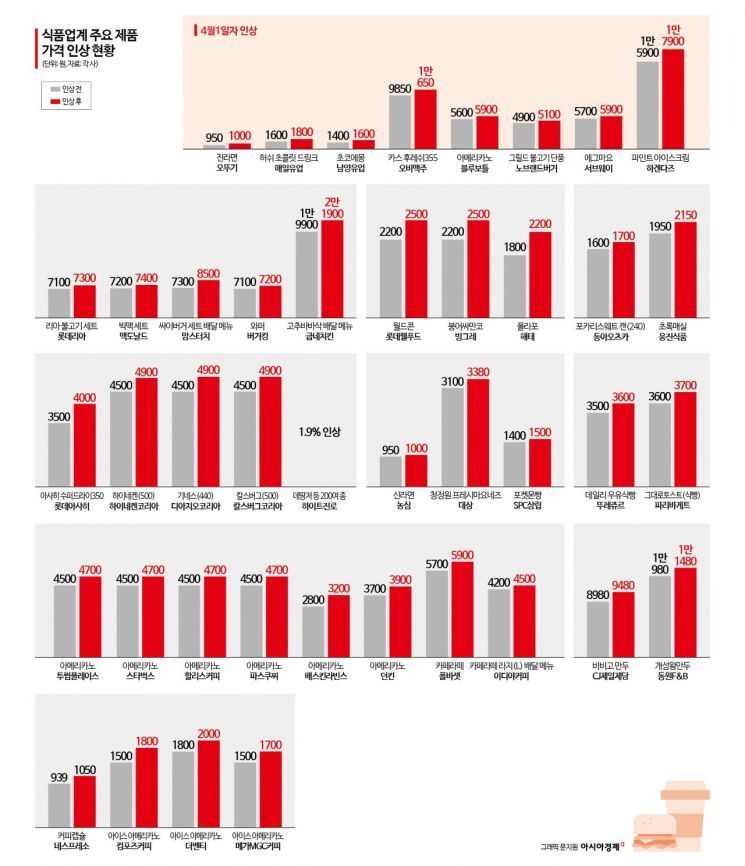

27일 식품업계에 따르면 올해 들어 가격 인상을 단행한 주요 식품사는 사실상 전무하다. 커피빈 등 일부 커피 프랜차이즈가 5~10% 수준의 가격 조정을 한 사례를 제외하면 연초부터 가격을 올린 대형 식품업체는 없다. 이는 2024년 말부터 지난해 상반기까지 주요 식품사들이 약 60여 개 제품 가격을 최대 20%까지 인상했던 것과는 대조적인 모습이다.

당시에는 12·3 비상계엄 이후 이어진 국정 공백 국면 속에서 원재료 가격 상승과 원·달러 환율 급등이 겹치며 식품업계 전반에서 가격 인상이 잇따랐다. 하지만 올해 들어 분위기가 달라졌다. 원가 부담이 여전한 데다 소비 침체까지 겹치며 이익이 줄고 있지만, 기업들은 가격 인상 카드를 사실상 꺼내 들지 못하고 있다.

식품사들이 연초마다 반복해오던 가격 조정 관행을 멈춘 배경에는 정부의 물가 관리 강화 기조가 영향을 미친 것으로 보인다. 설 명절을 앞둔 물가 안정 압박과 함께 사정 당국의 시장 감시가 동시에 강화되면서 업계 전반에 '지금은 움직이기 어렵다'는 인식이 퍼지고 있다는 분석이다.

정부는 최근 설 명절을 앞두고 가공식품 물가 안정을 강조하며 업계에 협조를 요청했다. 김종구 농림축산식품부 차관은 지난 22일 15여개 식품업체 임원들과 간담회를 열고 설 명절을 앞둔 물가 관리 방안을 논의했다. 이 자리에서 정부는 가공식품 가격 인상 자제를 요청했다.

업계에서는 이를 두고 "형식상으로는 요청이지만, 체감상으로는 부담이 크다"는 반응이다. 한 식품업체 관계자는 "지금 같은 분위기에서 가격 인상을 검토하는 것 자체가 쉽지 않다"며 "사실상 가격 관리 국면에 들어간 것 아니냐는 말도 나온다"고 말했다.

검찰이 설탕에 이어 밀가루 시장까지 들여다보고 있는 점도 업계의 긴장감을 키우는 요인으로 꼽힌다. 가격 담합 여부를 둘러싼 조사가 이어지면서 식품업계 전반에 대한 감시 강도가 높아졌다는 분위기가 확산하고 있다. 식품업계 관계자는 "담합 조사와 물가 관리가 동시에 진행되는 상황에서 가격을 올리는 것은 현실적으로 어렵다"고 말했다.

문제는 기업들의 비용 부담이 여전히 누적되고 있다는 점이다. 원·달러 환율이 높은 수준을 유지하면서 수입 원재료 비중이 높은 식품업체들의 원가 압박은 좀처럼 해소되지 않고 있다. 여기에 인건비와 물류비, 포장재 비용까지 더해지면서 수익성 부담은 커지고 있다.

실제 실적에도 이러한 부담이 반영되고 있다. 빙그레는 지난해 매출액이 1조4896억원으로 전년 대비 1.8% 증가하는 데 그쳤다. 반면 영업이익은 883억원으로 32.7% 감소했다. 빙그레 측은 "내수 둔화에 따른 소비 침체로 매출 증가 폭이 제한됐고, 원부자재 가격 상승과 통상임금 범위 확대에 따른 인건비 부담이 이익 감소로 이어졌다"고 설명했다. 실적 발표를 앞둔 다른 식품업체들의 상황도 별반 다르지 않다.

지금 뜨는 뉴스

한 식품업체 임원은 "정부의 물가 관리 기조도 부담이지만, 소비 침체 역시 가격 인상을 주저하게 만드는 요인"이라며 "최근 2년간 가격을 올렸지만 매출이 기대만큼 늘지 않았다"고 말했다. 이어 "올해는 비용 절감과 경영 효율화를 통해 버틸 수밖에 없는 상황"이라며 "이 같은 기조가 장기화할 경우 부담이 커질 수 있다"고 덧붙였다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)