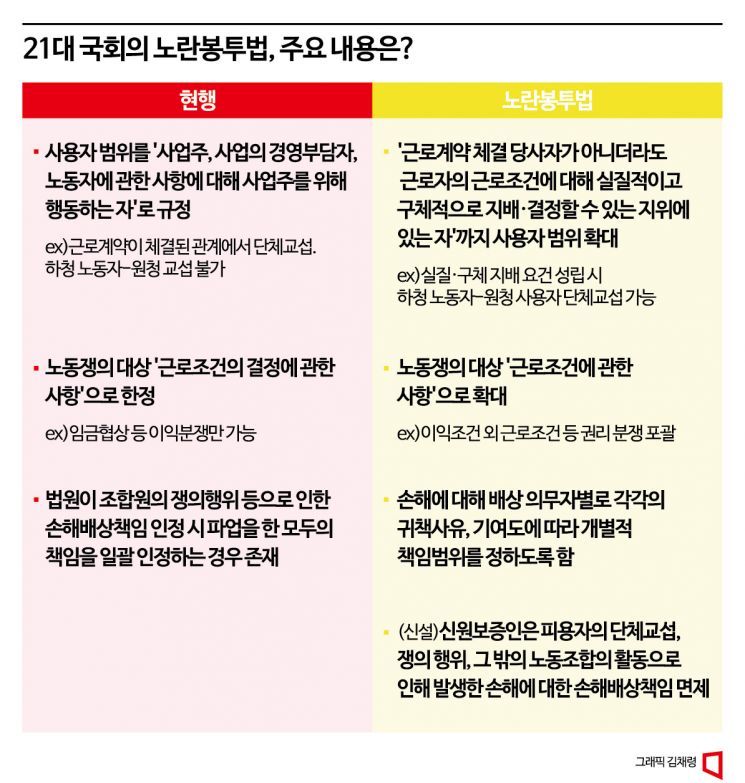

앞서 상편에서 노동조합법 개정안, 이른바 ‘노란봉투법’의 핵심 내용은 ▲사용자 개념 확대 ▲노동쟁의 개념 확대 ▲노조의 손해배상책임 제한 등 3가지라고 밝힌 것처럼 노란봉투법은 ‘사용자’ 개념과 함께 ‘노동쟁의’의 개념을 확대했다.

쟁의를 통해 해결할 수 있는 사안의 범위가 너무 협소해 근로자의 단체행동권을 향유하는 데 한계가 있다는 노동계의 주장을 반영한 결과다. 하지만 이에 대해서는 판례를 통해 형성된 기존 노동쟁의의 개념에 관한 법리에 맞지 않을 뿐만 아니라 노사 간 제반 문제를 노사합의가 아닌 쟁의행위를 통해 해결하려는 경향이 나타날 것이라는 우려가 제기된다. 노사 간 이견이 발생했을 때 파업으로 해결하려는 심리가 확산될 것이고, 이는 노동시장의 안정성을 해쳐 결국 노사 모두에게 피해가 돌아갈 것이라는 지적이다.

손경식 한국경영자총협회 회장이 13일 서울 중구 프레스센터에서 경제단체 관계자들과 기자회견을 열고 '노동조합법 개악 규탄 및 거부권 행사 건의 공동성명'을 발표하고 있다. 왼쪽부터 우태희 대한상의 부회장, 최진식 중견기업연합회 회장, 손 회장, 김기문 중소기업중앙회 회장, 김창범 한국경제인협회 상근 부회장, 김고현 무역협회 전무. 강진형 기자aymsdream@

손경식 한국경영자총협회 회장이 13일 서울 중구 프레스센터에서 경제단체 관계자들과 기자회견을 열고 '노동조합법 개악 규탄 및 거부권 행사 건의 공동성명'을 발표하고 있다. 왼쪽부터 우태희 대한상의 부회장, 최진식 중견기업연합회 회장, 손 회장, 김기문 중소기업중앙회 회장, 김창범 한국경제인협회 상근 부회장, 김고현 무역협회 전무. 강진형 기자aymsdream@

정의 조항에서 ‘결정’ 삭제… 이익분쟁 외 권리분쟁까지 쟁의 대상 확대

현행 노동조합법 제2조(정의) 5호는 노동쟁의를 ‘노동조합과 사용자 또는 사용자단체 간에 임금·근로시간·복지·해고 기타 대우 등 근로조건의 결정에 관한 주장의 불일치로 인하여 발생한 분쟁상태’로 정의하고 있다.

개정안은 현재의 정의 조항에서 ‘결정’이라는 단어를 삭제하고 ‘노동조합과 사용자 또는 사용자단체 간에 임금·근로시간·복지·해고 기타 대우 등 근로조건에 관한 주장의 불일치로 인하여 발생한 분쟁상태’로 바꿨다.

정리하면 노동쟁의의 개념이 ‘근로조건의 결정에 관한 분쟁’에서 ‘근로조건에 관한 분쟁’으로 확대된 것. 달라진 건 ‘결정’이라는 한 단어가 있다가 없어진 것뿐이지만 실제로는 엄청나게 큰 차이가 있다.

개정안 제안 이유에는 “현행법은 노동쟁의의 대상을 ‘근로조건의 결정’에 관한 사항으로 한정하고 있어, 노동조합이 사용자의 부당노동행위, 단체협약의 불이행 등과 같은 사항에 대해서는 쟁의행위를 할 수 없는바, 노동쟁의의 대상을 ‘근로조건’에 관한 사항으로 확대하여 정당한 쟁의행위의 범위가 확대될 수 있도록 했다”고 기재돼 있다.

노동쟁의는 파업이나 태업과 같은 쟁의행위의 전제가 되는 상황으로, 노동쟁의가 발생하지 않은 상황에서는 쟁의행위에 나아갈 수가 없다. 그리고 현행법상 노동쟁의는 근로조건을 ‘결정’하는 과정에서 발생하는 분쟁에 국한된다. 이를 ‘이익분쟁’이라고 한다. 가령 임금인상이나 단체협약의 체결 등을 위한 분쟁 같은 경우다.

반면, 이미 결정된 근로조건을 둘러싸고 발생하는 분쟁, 이미 확정된 권리의 해석과 실현에 관한 분쟁을 ‘권리분쟁’이라고 하는데 노란봉투법은 ‘결정’이라는 용어를 삭제함으로써, 노동쟁의의 범위를 기존의 이익분쟁 외에 권리분쟁까지 확대했다.

법원 판단 받아야 할 권리분쟁 사안까지 파업으로 해결… ‘파업의 만연화’ 우려

원래 권리분쟁에 속하는 사항은 법원의 판단을 통해 해결돼야 하는데, 이에 대해서도 쟁의행위에 나아갈 수 있게 되면 사실상 우리 법체계가 금지하고 있는 자력구제를 인정하게 되는 셈이라는 게 재계의 주장이다.

예를 들면 사업조직 통폐합을 비롯한 조직개편이나 경영상 이유에 의한 해고(정리해고) 등 경영상 조치(의사결정)도 파업 대상이 될 수 있게 된다. 그동안 판례상 허용되지 않았던 정리해고 내지 구조조정을 반대하는 파업도 가능해지는 것이다. 노조가 조직개편 등 경영상 조치에 대해 “임금, 근로시간, 해고 등 근로조건에 영향을 준다”는 점을 들어 이견을 제시할 경우, 근로조건에 관한 분쟁으로 해석될 수 있기 때문이다.

대법원은 파업의 정당성을 인정받기 위해서는 파업의 ‘목적(대상)’, ‘절차’, ‘방법(수단)’ 등 3가지 측면에서 모두 정당성을 갖춰야 한다는 입장인데, 노란봉투법이 시행되면 이처럼 경영상 조치를 대상으로 한 파업이 민·형사상 책임이 면제되는 정당한 파업이 될 수 있어 사용자 고유의 경영권이 침해될 가능성이 크다고 재계는 우려한다.

나아가 노동쟁의의 개념이 확대되면 현재 단체교섭 과정에서만 할 수 있는 쟁의행위를 단체교섭이 끝나고 단체협약을 체결한 이후에도 할 수 있게 된다. 특히 앞서 상편에서 살펴본 ‘사용자’ 개념 확대와 연결되면 원청업체가 하청업체 노동조합의 단체교섭 요청을 거부하는 경우 하청업체 노동조합은 이를 이유로 원청업체를 상대로 파업을 할 수도 있게 된다.

이 같은 이유로 노동쟁의 개념의 확대는 결과적으로 ‘파업만능주의 확산’, ‘파업의 일상화’로 이어질 수밖에 없다는 게 재계의 시각이다. 특히 해고자 복직이나 단체협약 미이행 등 사법 구제절차로 해결해야 할 권리분쟁 사안에까지 파업을 해결 수단으로 활용하게 됨으로써 파업의 일상화가 초래될 수 있다는 전망이 나온다.

서울지하철 1~8호선을 운영하는 서울교통공사 노조가 이틀동안 경고 파업에 돌입한 9일 서울 덕수궁앞에서 민주노총 공공운수노조와 교통공사노조가 총파업 출정식을 갖고 있다. 사진=조용준 기자 jun21@

서울지하철 1~8호선을 운영하는 서울교통공사 노조가 이틀동안 경고 파업에 돌입한 9일 서울 덕수궁앞에서 민주노총 공공운수노조와 교통공사노조가 총파업 출정식을 갖고 있다. 사진=조용준 기자 jun21@

직장점거 허용·대체근로 금지… “이미 노사 무기 대등하지 않아”

지금도 우리나라는 파업이 잦고, 그로 인한 경제적 피해가 큰 게 사실이다. 국제노동기구(ILO) 통계에 따르면, 2012년부터 2021년까지 10년간 임금근로자 1000명당 파업으로 인한 연평균 근로손실일수는 38.8일로, 일본(0.2일)의 194배, 독일(8.5일)의 4.6배, 미국(8.6일)의 4.5배 수준이다.

더욱이 이미 현행법상 파업 시 직장점거가 허용되고, 대체근로가 금지되는 등 노조의 파업권이 사용자의 방어권보다 폭넓게 보장되는 상황에서 노동쟁의 개념까지 확대될 경우 파업이 만연화되는 것을 피할 수 없다고 재계는 우려한다.

2021년 기준 우리나라와 달리 미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스 등에서는 대체근로가 허용되고 있고(독일과 영국은 파견 금지, 프랑스는 파견과 기간제 금지), 미국과 독일, 영국, 프랑스에서는 직정점거가 허용되지 않고 있다.

한편 노동계에서는 이 같은 재계의 지적을 ‘공포 마케팅’으로 보고 있다. 어차피 하청노조가 원청을 상대로 교섭 요청을 하더라도 원청은 이를 외면한 채 “실질 사용자가 아니다”라고 주장하며 소송을 통해 충분한 시간을 벌 수 있다는 이유에서다. 대법원 확정 판결까지 못 해도 수년이 걸리는 게 보통인데, 자본과 시간을 가진 원청 입장에선 큰 부담이 되지 않는 반면, 그사이 하청 노동자들은 용역업체 교체 등으로 일자리를 잃게 될 가능성이 큰 만큼 재계가 우려하는 것처럼 쟁의행위가 남용되지는 않을 것이라는 주장이다. 하지만 실제 법이 시행되고 그 같은 분쟁 사안에 대한 대법원 판결이 한 번 나오면 이후 유사 사안에 대해서는 같은 법리가 적용되기 때문에 재계의 우려를 단순한 공포 마케팅으로 보기에는 무리가 있다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![北 김정은 얼굴 '덥석'…'예뻐해 함께 다닌다'는 김주애가 후계자? 아들은?[양낙규의 Defence Club]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2023042407464898154_1682290007.jpg)

!['나의 최애' 연예인도 아닌데 얼굴 보러 '북적'…다카이치 팬덤활동 '사나카츠' [日요일日문화]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021115583038893_1770793111.png)