코로나 이후 8곳 중 2곳 문닫아

구도심 상권·트렌드 적응 실패

[아시아경제 전진영 기자] 한때 지역 상권을 이끌었던 향토백화점(지역 백화점)이 코로나19 이후 명맥 유지도 위태로운 상황에 처했다. 코로나가 불을 지핀 소비 방식 및 트렌드의 변화, 상권의 이동, 명품을 앞세운 대기업 백화점의 공세 등이 복합적으로 작용한 결과다.

26일 업계에 따르면 코로나19 이전인 2019년까지 대기업이 아닌 민간 단일 자본으로 유통산업발전법상 백화점의 기준을 충족한 향토백화점은 8곳 이었으나, 코로나19를 거치며 두 곳이 문을 닫았다. 서울시 동작구 태평백화점이 30년 만에 문을 닫았고, 메이저급으로 꼽혔던 대구광역시 중구 대구백화점(본점)도 52년 만에 폐점했다.

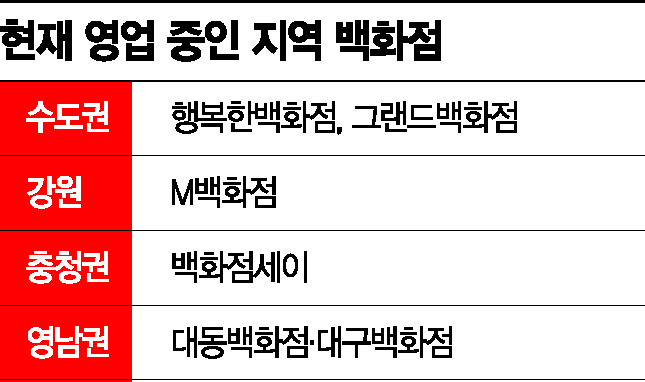

현재 서울 양천구 행복한백화점, 경기도 고양시 그랜드백화점, 대구백화점(프라자점), 경남 창원시 대동백화점, 대전광역시 중구 세이백화점, 강원 춘천시 M백화점 등 6곳이 남았지만 상황은 좋지 않다. 세이백화점은 현재 매각 절차를 진행 중이고, 대동백화점은 한 차례 법정관리에 들어간 바 있다. 나머지 백화점들도 적자의 늪에서 빠져나오지 못하고 있다.

업계 관계자들은 향토백화점의 쇠퇴는 거스를 수 없는 흐름으로 봤다. 시간이 지나면서 상권이 이동하고, 대기업들이 향토백화점 인수에 나서는 등 백화점 산업의 환경이 달라졌기 때문이다. 일례로 부산 광복동의 미화당 백화점은 부산 최초의 향토백화점으로 당시 ‘약속의 명소’로 통했지만 국제통화기금(IMF)을 견디지 못하고 부도를 맞았다. 이후 부산 상권이 해운대로 이동하며 광복동은 구도심으로 남게 됐다.

백화점협회 관계자는 "소비자들이 새로운 상권을 찾아 이동하면서 향토백화점이 건립될 당시의 상권이 구도심이 됐고, 여기에 3대 백화점(롯데·신세계·현대백화점) 등이 IMF 이후 지역 백화점을 인수하며 체인화됐다"며 "현재는 코로나19 타격과 함께 온라인 쇼핑 등 소비 문화의 변화로 향토백화점이 쇠퇴할 수밖에 없는 상황"이라고 분석했다.

전문가들은 향토백화점의 쇠퇴는 흐름에 따른 것이나, 이들만이 할 수 있는 역할에 집중해 지역 산업으로 거듭날 수 있도록 해야 한다고 입을 모았다. 이은희 인하대 소비자학과 교수는 "소비자들이 백화점에게 기대하는 것은 고급품을 한 곳에서 쇼핑할 수 있는 것"이라며 "향토백화점은 명품 등 고급품보다는 생필품과 잡화에 집중했기 때문에 이를 충족하기 어려웠다. 앞으로도 백화점의 고급화 전략은 계속해서 생존 전략으로 남게 될 것"이라고 예상했다.

서용구 숙명여대 경영학과 교수는 "향토백화점은 지역 주민들에게 특화된 서비스를 제공하는 곳"이라며 "시대의 흐름에 맡긴다며 손만 놓고 있어서는 안 된다"고 충고했다. 그러면서 "도시 간 경쟁, 관광객 유치 경쟁에서 살아남고 인구 소멸을 방지하기 위한 차원에서 지역 특색에 맞는 인프라를 구축할 수 있도록 지방자치단체의 지원 등이 필요하다"고 강조했다.

지금 뜨는 뉴스

한편 이 같은 추세는 한국만의 문제는 아니다. 일본도 코로나19를 겪으며 향토백화점이 한 차례 휘청거렸다. 일본의 전국 백화점 점포 수는 1999년 311개로 정점에 달했다가 이후 계속해서 감소하기 시작했고 2009년 271개에서 올해 4월 기준 176개로 급감했다. 미하루야 등 지역 향토백화점은 4월부로 문을 닫아 고별 세일을 진행하기도 했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)