연습장 공 비거리 편차 최고 50야드, 드라이버 헤드 깨지는 원인되기도

[아시아경제 손은정 기자] 필드에서 연습장용 골프공을 사용하면 어떨까.

초보골퍼들 가운데 간혹 연습장에서 굴러다니는 공을 챙겨 라운드하는 경우가 있다. 골프공은 보통 1개 5000원, 숲이나 워터해저드로 날아간 공이 아까울 수밖에 없다. 하지만 답은 '노(NO)'다. 당연히 기능이 크게 떨어져 경기력에 악영향을 미치기 때문이다.

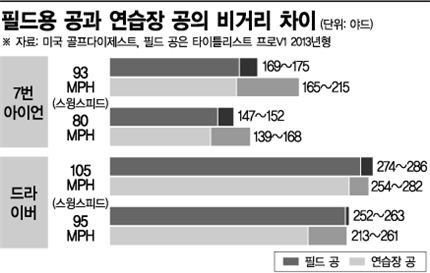

미국 골프다이제스트에서 실제 로봇으로 테스트를 해봤다. 연습장 20여곳에서 주워온 골프공과 프로골프투어에서 가장 사용률이 높다는 타이틀리스트 프로v1의 비교다. 로봇은 각각 5차례씩 스위트 스폿을 맞히는 설정이다. 결론은 연습장 공은 비거리가 들쭉날쭉했다.

먼저 7번 아이언이다. 프로v1은 남자 선수 평균 스윙스피드인 93마일에서 169~175야드, 6야드의 차이가 났다. 연습장 공은 반면 165~215야드, 무려 50야드의 편차를 보였다. 같은 조건에서 스윙스피드를 남자 아마추어골퍼 평균인 80마일로 낮췄다. 프로v1은 역시 147~152야드로 일정한 비거리를 나타냈다. 연습장 공은 139~168야드, 30야드에 달하는 격차다.

드라이버도 마찬가지다. 남자 선수 기준 105마일에서 프로v1은 274~286야드, 연습장 공은 254~282야드를 기록했다. 아마추어골퍼 기준 95마일에서는 프로v1이 252~263야드, 연습장 공은 213~261야드다. 여기서 중요한 건 비거리가 아니다. 50야드의 편차를 보일 정도로 일관성이 떨어진다는 건 그만큼 실전에서 스코어 메이킹의 핵심인 방향성을 보장받을 수 없다는 이야기다.

왜 이런 결과가 나올까. 이유는 간단하다. 연습장에서는 주로 값싼 1피스 골프공을 구매하기 때문이다. 결국 연습장에서 비거리가 맞지 않는다고 스트레스를 받을 필요가 없다. 1피스 공은 드라이버의 얇은 헤드 페이스에도 치명적이다. 윤성범 스타일링골프 대표는 "같은 드라이버라도 일본에 비해 한국의 A/S 비율이 두 배나 높다"며 "한국골퍼들은 드라이버 연습에 집중하는 경향이 있어 딱딱한 1피스 공을 수 없이 때리다 보면 결국 헤드 페이스가 깨질 수밖에 없다"고 설명했다.

손은정 기자 ejson@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[현대차 美 40년 질주]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020612350031914_1770348900.jpg)