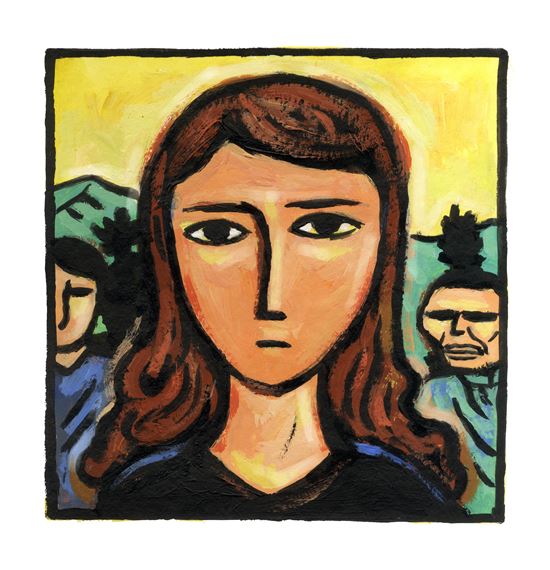

뜻밖에도 지난 번 산책길에 저수지에서 만났던 바로 검은 옷의 여인, 이층집 딸이었다. 윤여사 고모할머니가 악다구니를 쓰는 동안 그녀는 사람들 뒤에 서서 팔짱을 낀 채 그쪽을 노려보고 있었던 것이다. 그녀는 극도의 감정을 참고 있는 듯 얼굴은 하얗게 변해있었고, 꼭 다문 입술 역시 파랗게 질려 있었다. 누가 건드리기라도 하면 화를 내거나 금방이라도 울음을 터뜨리기라도 할 것 같은 표정이었다.

그러니까 윤여사 고모할머니가 ‘당장 쫒아내야 돼!’ 라고 고래고래 소리를 지르고 있는 것은 그녀가 들으라고 하는 말이 분명했다. 하림은 걸음을 멈추고 그녀를 쳐다보았다. 그 순간 그녀 역시 하림 쪽을 쳐다보았기 때문에 두 사람의 눈길이 부딪혔다. 그녀는 때마침 나타난 하림에게 무슨 도움이라도 청하는 듯한 눈빛으로 쳐다보았다. 지난 번 보았을 때와는 완전히 다른 모습이었다. 그때는 무척 도도하고 뻔뻔스럽게 보이기까지 했는데 지금은 막다른 골목에 몰린 생쥐처럼 형편없이 불쌍해 보였다.

하림은 잠시 마음에 갈등이 일어나는 것을 느꼈다. 어젯밤에 자기가 보았던 것을 말해야 하나? 말한다고 누가 믿어주기라도 할까? 수도 고치는 사내가 어젯밤 오토바이를 타고 나타나 아무 이유도 없이 개를 쏘아 죽이고 사라졌다. 그것도 읍에 사는 사람이.... 그런 말을 믿어줄 사람이 있을 것 같지도 않았다.

그런데다 이런 격앙된 판에 어디까지나 낯선 존재인 자기가 불쑥 끼어들어 이러쿵저러쿵 말을 하는 것이 과연 옳은 일인지도 잘 판단이 서지 않았다. 그러나 그 여자의 억울한 사정을 뻔히 알고 있으면서도 그냥 지나치는 게 왠지 가시처럼 걸렸다. 비겁하다면 정말 비겁한 일이 아닐 수 없었다.

하림이 잠시 그런 갈등을 하고 있는데, 하림 대신 이장 운학이 나서 주었다.

“주보 할머니, 잠시 흥분 좀 가라앉히세요. 범인이 아직 누군지도 모르는데.....”

그런데 그 말이 오히려 기름을 끼얹은 꼴이 되어버렸다.

“머시라? 아니, 운학이 자넨 지금 누구 편을 들고 있는 게냐? 엉? 지금 누구 편을 들고 있느냐구! 가재가 게 편을 들어야지....! 지금 동네가 온통 개들이 나자빠지고 있는 데두 이장이란 사람이 뒷짐이나 지구서, 그래, 하는 말이 고작 범인이 누군지도 모른다니....? 정말 몰라서 그래, 엉? 총소리도 못 들었어? ”

울고 싶은 애 뺨 때려준다고 그렇잖아도 이층집 여자와 운학 사이를 의심하고 있던 고모할머니는 운학을 향해 삿대질까지 하며 소리를 질렀다. 그 기세에 운학이 쓴 맛을 다시며 고개를 외로 돌렸다.

순간 드디어 참고 있던 여자가 나섰다.

“아니, 그럼, 할머니는 우리 아버지가 범인이라도 된단 말이세요?”

여자의 입술이 파르르 떨렸다.

“그럼 거기말구 누가 있어?”

윤여사 고모할머니 역시 지지 않았다. 두 사람의 시선이 사납게 부딪혔다.

“정말 듣자 듣자 하니까 너무 하시네요! 우리 아버지가 그랬는지 누가 본 사람이라도 있어요?”

“뻔할 뻔짜 아닌감? 이 조용했던 골짜기가 언제부텀 이 난리라고...? 그리고 총소리가 그 쪽에서 들렸고, 개가 그 집 앞에 죽어 널부러져 있었는데 무슨 딴 소리가 필요하겠어?”

시골 노인네답지 않게 모진 목소리였다.

글. 김영현 / 그림. 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[현대차 美 40년 질주]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020612350031914_1770348900.jpg)