소연의 몸엔 외로움이 묻어있었다. 그러니까 이런 비 오는 날, 하림을 찾아와 시를 배운답시고 하염없이 어울리지 않은 포즈를 잡고 있는지도 모른다. 그녀 말마따나 이 바닥에선 목마른 젊은 그녀에게 그럴듯한 말 한마디라도 해 줄 사람이 없었을 것이다.

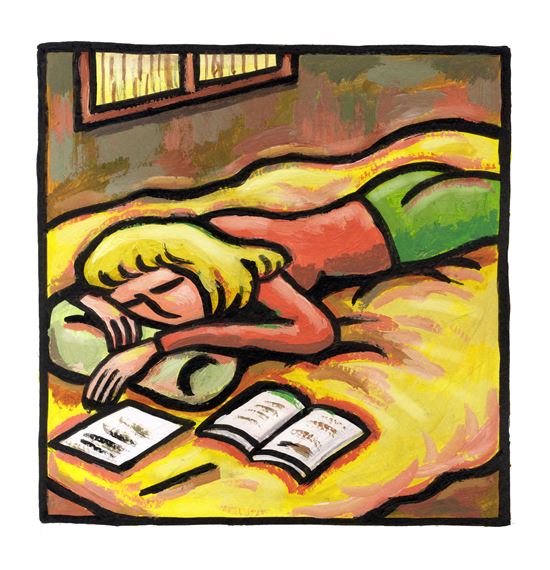

방바닥에 누워 턱을 괴고 있는 소연을 보며 하림은 그런 생각이 들었다.

하긴 외롭지 않은 사람이 누가 있겠는가. 당장 하림이 자신만 해도 외로운 신세였고, 혜경이도, 은하도, 똥철이도, 이곳에서 만난 이장도 생각하면 외로운 사람들이었다. 어쩌면 살아있는 모든 생명 자체가 외로운 존재들인지도 몰랐다. 모두가 혼자 태어나 잠깐 어울려 살다가 죽을 땐 또 혼자서 죽는다. 초원의 왕자 사자도, 코끼리도, 독수리도, 여우도....모두 외롭다. 외로움이 서로를 묶어놓는다. 외로움이 없다면 사랑도 없을는지 모른다. 아니, 사랑이 있어 더욱 외로운 것인지도 모른다. 며칠 전 이장이 했던 말이 떠올랐다.

‘누구나 누군가 사랑을 하면, 외로워지기 시작합니다. 내 경험으로 말하자면, 뼈에 사무치는 외로움을 느끼지 못했다면 그건 결코 사랑을 했다고 할 수 없을거요. 밤의 산길을 혼자 걸어가는 것 같은, 뼈에 사무친 외로움 말이오. 그 순간, 누구나 자신의 운명과 맞닥뜨리는 무서운 경험을 하게 되지요. 실재로 내가 그랬으니까....’

윤여사에 대한 그의 마음이 사실이었던 아니었던 상관이 없을 것이었다. 사랑을 하면 외로워진다는 말만은 누구에게나 진실한 말이었기 때문이다.

그렇게 시집을 펼쳐놓고 소연은 베껴쓰기를 하고 있었고, 하림은 여전히 모헨조다로의 눈 먼 여가수 이야기에 집중하고 있었다. 모헨조다로의 눈 먼 아름다운 여가수도 누군가를 사랑하고 있었고, 그래서 외로운 사람이었다. 그녀가 사랑했던 사람은 모헨조다로에서 가장 못생긴 추남이지만 지혜로운 남자여야 할 것이다. 왜냐하면 눈 먼 소경인 그녀에게 외모는 아무 문제거리가 되지 않았을 것이기 때문이다.

얼마동안 자판을 두드리던 하림은 고개를 들어 소연 쪽을 보았다. 그런데 소연은 어느새 베개에 얼굴을 파묻고 엎드린 채 잠이 들어 있었다.

갑자기 하림은 혼자가 된 느낌이 들었다. 사방은 조용하였고, 창 밖에는 비 떨어지는 소리만 투닥투닥 들려오고 있었다. 소연의 가는 숨소리가 빗소리에 섞여 난향처럼 밀려왔다. 하림의 시선이 자기도 모르게 자고 있는 소연의 뒷모습에 끌렸다. 흘러내린 노랑머리와 부드러운 어깨선, 숨을 쉴 때마다 가늘게 오르락내리락하는 털세타 입은 등과 탐스럽게 솟아오른 청바지 엉덩이의 선이 마치 유혹적인 화가의 그림처럼 자기 앞에 놓여 있었다. 하림은 순간 적지 않게 당황하였다.

얼른 눈을 돌려 다시 자판 위로 시선을 던졌지만 눈앞에 어른거리는 환상이 그를 괴롭혔다. 가슴 저 밑 어둠 속에 잠들어있던 짐승의 본능은 한번 눈을 뜨면 결코 포기하는 법이 없는 법이다. 그래서 이성과 욕망은 종종 격렬한 전투를 벌이게 된다.

비는 내리고, 사방은 너무 조용하였고, 방엔 젊은 그들 둘만이 있을 뿐이었다. T.S. 엘리어트의 <황무지>는 다시 이렇게 노래한다. ‘사월은 가장 잔인한 달/ 죽은 땅에서 라일락을 키워내고/ 기억과 욕망을 뒤섞으며/ 봄비로 잠든 뿌리를/ 흔들어깨웠으니....’ 기억과 욕망을 뒤섞으며 봄비로 잠든 뿌리를 흔들어 깨웠으니, 에서 ‘기억과 욕망’은 하나이다. 기억은 혜경에 대한 사랑이었고, 욕망은 현재 하소연을 향한 욕망이었다.

‘아, 내가 무슨 생각을 하고 있담....’

하림은 얼른 머리를 흔들었다. 그래선 안 될 것 같았다. 소연이가 그를 어떻게 생각하고 있는지도 알 수 없었고, 설사 그녀가 자기를 받아들인다 하더라도 안 될 것 같았다.

글. 김영현 / 그림. 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)