[아시아경제 오진희 기자] 조선시대 초학자들은 어려운 한문으로 된 책을 읽기 위해 누구나 천자문을 익혔다. 천자문은 전국 모든 서당에서 가장 널리 활용되는 입문서였다. 학생들은 천자문을 떼고 난 뒤 명심보감, 동몽선습, 소학을 배우고 나서야 비로소 대학, 논어, 맹자, 중용과 같은 사서삼경을 접했다. 이 같은 책들은 바로 조선의 교과서였다.

서울 인사동 고서적 전문 화봉문고는 창립 50주년을 맞아 올 4번째 전시로 '한국 교과서의 역사 1: 민족교육의 성전' 전시를 오는 29일까지 개최한다. 30년간 고서를 수집해온 여승구 화봉문고 대표는 이번 전시에서 조선시대 천자문부터 개화기, 일제강점기 교과서를 소개한다. 오는 7월부터는 미 군정청에서 발행된 교과서를 비롯한 해방 이후의 교과서들을 선보일 예정이다.

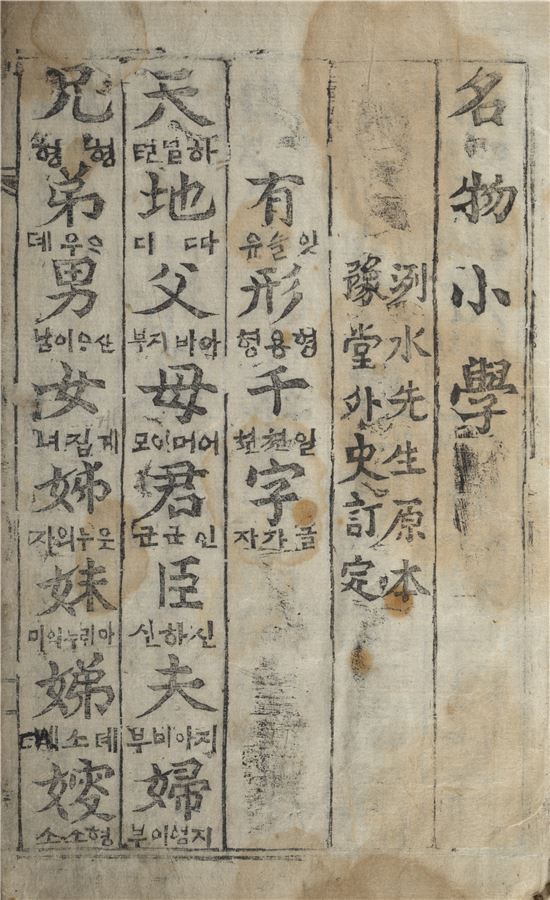

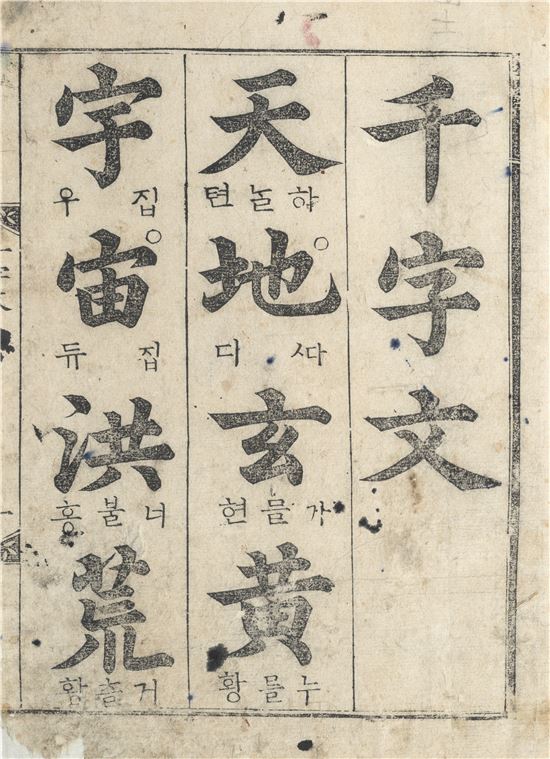

중국 양나라 주흥사가 하룻밤 만에 쓰고 그 고생으로 머리가 하얗게 셌다고 해 '백수문'이라고도 불리는 천자문은 처음으로 글자를 익히는 교재로 수천년간 사랑을 받아온 교과서의 대명사다. 화봉문고에서는 출품하는 천자문에는 1601년 간행된 명필 한석봉의 것과 정조대왕이 숙종때 나온 천자문을 다시 펴낸 책인 '어제천자문서(御製千字文序)'가 있다. 또 조선 후기 실학자인 다산 정약용의 천자문인 '명물소학(名物小學)'도 살펴볼 수 있다. 다산은 이 책에서 "천자문은 글자가 체계적으로 배열돼 있지 않아 초학자에게 학습의 관계성이나 난이도가 무시돼 있다"며 "내용과 체계상의 결점을 극복하고자 이 책을 저술하게 됐다"고 밝히고 있다. 이외에도 친일 매국노 이완용이 쓴 천자문도 있는데 이완용은 당대의 명필이었으나, 한일합방을 주도한 매국 행위로 인해 그의 글씨는 제대로 평가 받지 못하고 있다는 평이다.

한문 초학자가 천자문을 뗀 다음 기초과정으로 많이 읽혔던 '명심보감'은 선현들의 명구와 경서·사서 등 유교적 덕목의 함양에 필요한 내용들을 뽑아 상하권으로 편집한 책이다. 이번 전시에서는 국내 유일본인 명심보간 초판본 '신간교정대자 명심보감(新刊校正大字 明心寶鑑)'이 등장한다.

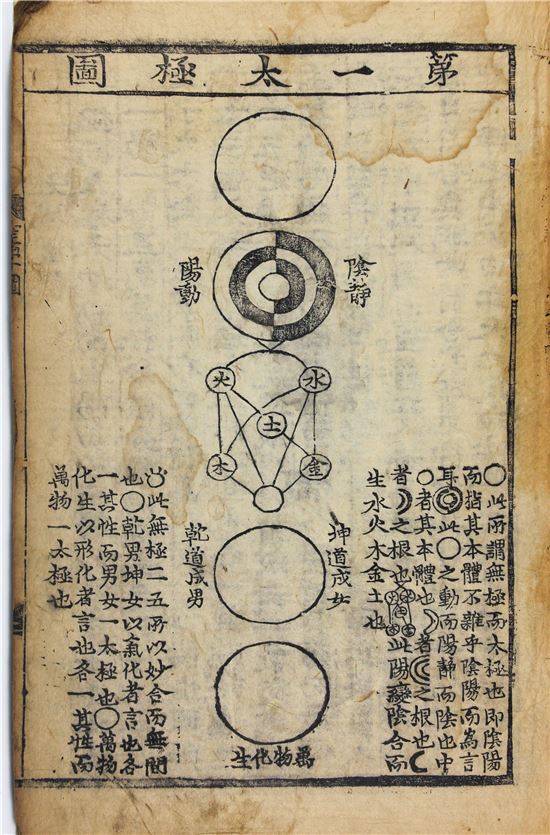

조선 왕의 교육을 위한 '교과서'도 출품됐다. 성리학이 꽃피우던 조선 중기, 1568년에 68세의 노학자 퇴계 이황이 17세 어린 군주인 선조에게 올린 '성학십도(聖學十圖)'와 1575년 율곡 이이가 선조에게 올린 '성학집요 (聖學輯要)'에는 군주의 교육에 대한 당대 대학자들의 견해가 나타나 있다. 성학십도는 성리학의 깊은 뜻을 10폭의 도식으로 풀이한 것으로 성리학의 개요를 일목요연하게 볼 수 있다.

'노걸대(老乞大)'와 박통사신석언해(朴通事新釋諺解) 등 조선시대의 중국어 회화 교과서도 함께 볼 수 있다. 노걸대는 여말선초의 중국어 학습서로 고려 개성을 떠난 말을 파는 상인이 중국 북경까지 가서 장사를 하고 다시 고려에 갖다 팔만한 물건을 사가지고 돌아오는 기록이다. 이때 사용된 회화를 모아 48장 106절로 나눠 엮은 책이다. 박통사언해는 중국인의 생활풍습과 제도 등에 관한 문답을 회화체로 편집한 것이다.

이번 전시에는 1889년 미국인 선교사 헐버트(H. Hulbert)가 지은 세계지리 교과서도 나온다. 헐버트가 세계의 지리지식과 문화를 한글본으로 출판한 책이다. 그러나 조선의 양반들이 한글로 된 책을 읽을 수 없다는 빗발친 항의로 한문으로 재간행되기도 했다.

오진희 기자 valere@

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)