[아시아경제 노우래 기자] 골프의 생명은 '신사도'다.

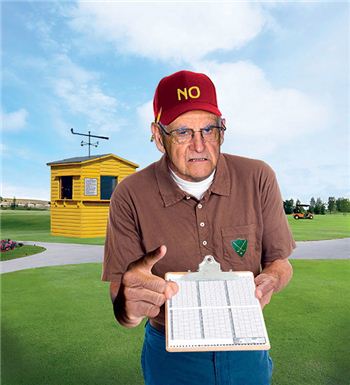

심판이 없고, 자신의 양심에 따라 스스로 스코어를 기록한다. 다른 종목에 비해 자부심이 더 큰 이유다. 하지만 상대를 배려하는 에티켓을 지키지 않아 눈살을 찌푸리게 만드는 경우가 있다. 나쁜 습관과 무지가 출발점이다. 미국 골프다이제스트가 최근 에티켓의 중요성을 강조했다. 이른바 '당신이 깨고 있는 골프 에티켓(Golf Etiquette You Are Probably Breaking)'이다.

첫번째가 바로 지각이다. 티 오프 15분 전에 코스에 나타나지 않는다면 동반자들이 불안하다. 교통 체증은 핑계가 되지 않는다. 다른 사람들 역시 똑같은 경로를 거친다. 클럽하우스에서 수다를 떨다가 시간을 지키지 못하는 경우도 있다. 적어도 1시간 전에는 도착하고, 30분 전에는 코스에 나가 스트레칭을 한다는 것을 기억해 두자. 연습그린에서 머무는 시간은 스코어로 직결된다.

다음은 그린 예절이다. 연습그린에서 많은 공을 놓고 퍼팅하는 것부터 예의가 아니다. 혼자라면 상관없지만 붐비는 상황에서는 곤란하다. 라운드 도중에는 동반자가 퍼팅할 때 뒤에서 지켜보는 것과 퍼팅 경로에 그림자를 만드는 일, 라인을 밟는 것을 피해야 한다. 먼저 홀아웃했다면 다음 홀로 이동할 게 아니라 핀을 잡아 준다. 플레이시간이 단축하는 동시에 캐디에게 인기가 높아진다.

해외에서 캐디 없이 플레이할 때는 골프백을 티잉그라운드 위에 내려놓거나 백을 메고 그린을 통과하는 것을 자제한다. 분실구를 찾겠다고 장시간 이리저리 돌아다니는 건 뒷팀에게 민폐를 끼치는 일이다. 내기를 세게 할 때 종종 나오는 장면이다. 골프규칙 27-1C에는 "로스트 공을 찾기 위한 최대 시간은 5분"이라고 나와있다. 아쉽지만 5분이 지나면 과감하게 포기한다.

국내에서는 드물지만 매치플레이에서 홀 패배가 확정됐는데 공을 집지 않는 행위다. 깨끗하게 패배를 인정하고 다음 홀을 기약하는 게 더 보기 좋다. 컨시드, 일명 OK는 자신에게는 엄격하고 상대에게는 후한 게 멋지다. 결정적인 순간 은혜(?)를 갚을 것이다. 티잉그라운드에서 티를 꽂지 않고 디봇을 내거나 퍼팅 후 여러차례 연습퍼팅을 하거나 수시로 휴대전화를 체크하는 일 모두 금물이다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![北 김정은 얼굴 '덥석'…'예뻐해 함께 다닌다'는 김주애가 후계자? 아들은?[양낙규의 Defence Club]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2023042407464898154_1682290007.jpg)

!['나의 최애' 연예인도 아닌데 얼굴 보러 '북적'…다카이치 팬덤활동 '사나카츠' [日요일日문화]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021115583038893_1770793111.png)