하림은 이장 운학이 혹시나 술에 취해 넋두리나 늘어놓지 않을까 걱정했는데 뜻밖이었다. 그의 얼굴에선 오히려 폭풍과 같은 열정이 지나간 후의 편안함 같은 것이 느껴졌다. 목소리는 젖어있었지만 처음 이곳에 와서 만났을 때처럼 횡설수설하지도 않았다.

“하지만 아까도 말했지만 오해는 마시오. 내가 여길 떠나겠다는 게 꼭 그녀 때문은 아니니까.”

그는 다시 변명삼아 말했다.

“이유야 어찌 됐든 언제부턴가 난 이 마을이 싫어졌어요. 사람들도 싫어졌구. <차차차 파라다이스>가 들어오면 다들 좋아지겠지, 하고 믿고 있지만 난 아니라우. 삐까번쩍한 건물이 들어서고, 길도 닦고, 그러면 사람들이 몰려오겠지요. 저수지엔 오리 보트가 떠다니고.... 그런데 그게 어쨌다는 거요. 모든 게 사라지고 말텐데.... 안 그렇소?”

그리고나서 동의라도 구하듯 하림의 얼굴을 쳐다보았다. ‘모든 게’라는 단어가 유난히 마음에 걸렸다. 그 ‘모든 게’ 속에는 분명히 이층집 여자 남경희, 그녀도 들어있을 것이었다.

“근데.....어디로 가실건가요?”

조금 있다 하림은 생각난 듯 물었다. 얼마 전 남경희에게 던졌던 것과 똑같은 질문이었다.

대답 대신 운학은 먼 하늘을 보고 한숨부터 한 번 지었다.

“그냥..... 그냥 좀 돌아다니다가 남쪽 바닷가 어딘가에 자리를 잡을 생각이오.”

하고 운학은 자신 없이 말끝을 흐렸다. 막연했다. 생각하면 자기 처지 역시 그와 별반 다를 바가 없을지도 모른다는 생각이 문득 들었다. 그보다 좀 젊은 것과 사지가 멀쩡하다는 것만 빼고는 자기 역시 어디로 갈지 모르는 청춘이었다. 비록 혜경이가 기다려주고 있다지만 그녀 역시 곧 어디론가 떠나려고 하는 중이었다.

그러고 보면 요즘은 너나 할 것 없이 모두 떠나고 있는 때인지도 모른다. 몸이 아니면 마음이라도 떠날 채비가 되어 있는 사람이 한둘이 아니었다.

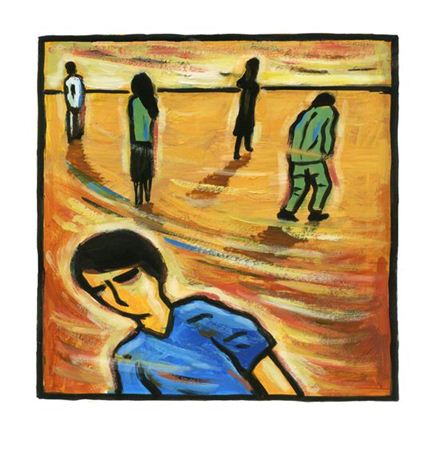

그러니까 똥철이의 표현을 빌리자면 바야흐로 세상은 망명의 계절인 셈이었다. 동희형도, 혜경이도, 남경희도, 운학 이장도, 모두 자기만의 망명지를 찾아 이미 떠났거나 떠나가려 하는 중이었다. 어찌 그들 만이겠는가. 이십일세기 희망없는 사람들의 풍경은 망명이라는 단어 하나로 요약될 수 있을 지도 모른다. 이유도 갖가지일 터였다.

어떤 사람은 일자리를 찾아, 어떤 사람은 전쟁과 학정을 피해, 그리고 또 어떤 사람은 지루한 일상에서 탈출하기 위해, 혹은 구속되기 싫어서, 또는 다람쥐 쳇바퀴처럼 돌아가는 의미 없는 삶의 노예가 되기 싫어서, 혹은 그저 방랑이 좋아서.....

어떤 철학자는 이를 두고 신 유목주의니 어쩌니 하는 멋있는 말을 갖다 붙이기도 했지만 그건 듣기 좋아라 하는 말일 뿐, 오랜 정착을 끝내고 보금자릴 떠나 떠나는 것은 어쨌거나 슬픈 풍경이 아닐 수 없었다.

“처음엔 예전에 일하던 서울로 다시 갈까 했수.”

이장이 다시 말을 이었다.

“하지만 사지가 멀쩡한 놈도 버팅기기 힘든 판에 나 같은 놈이야 노숙자 되기 딱이지. 안 그렇수?”

그래놓고 하림의 대답을 기다릴 필요가 없다는 듯 혼자 남은 술을 모두 마신 다음, 자리에서 일어났다.

글. 김영현 / 그림. 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)