'꿈의 통신'이라 불리는 6G의 개념 정립이 구체화되고 있다. 6G는 5G의 수십배에 달하는 전송 속도를 기반으로 자율주행차, 도심항공교통(UAM) 등 미래산업의 핵심 인프라 역할을 할 전망이다. 늦어도 2030년 전에는 상용화가 예상되는 가운데, 국내 통신사들도 '6G 시대'를 준비하기 위해 기술 연구개발에 한창이다.

5G와 어떤 차이?

6G는 아직 글로벌 표준은 아직 확정되지 않은 상태다. 우리 정부를 비롯한 세계 각국이 모여 가이드라인을 만들어 가는 중이다. 지난달 스위스 제네바에서 개최된 제44차 국제전기통신연합(ITU) 이동통신작업반(ITU-R WP5D) 회의에선 6G 목표 서비스와 핵심 성능 등의 개념이 담긴 IMT-2030 프레임워크(6G 비전) 권고(안)이 나왔다.

6G 비전은 2030년까지 추진하게 될 6G 국제표준화의 밑그림이다. 권고안을 보면 6G 목표 서비스를 ▲증강현실·디지털트윈(현실세계 기계나 장비를 가상세계에 구현한 기술) 등 5G 영역을 확장한 통신기반 서비스 ▲인공지능 및 센싱과의 결합을 토대로 한 신규 결합 서비스 등으로 설정했다. 이 모든 서비스에 적용돼야 하는 특성으로 지속가능성, 보안·개인정보보호·복구성, 연결성 확장, 지능화(인공지능을 활용한 지능형 연결 기술) 개념 등을 선정했다.

6G 핵심성능지표로는 기존 5G 지표의 9개 항목(최대전송속도, 사용자체감속도, 주파수효율, 면적당 트래픽용량, 연결밀도, 이동성, 지연시간, 신뢰성, 보안·개인정보보호·복구성)에 6개 항목(커버리지, 포지셔닝, 센싱지표, 인공지능지표, 지속가능성, 상호운용성)을 추가해 총 15개 항목을 선정했다.

6G가 이러한 목표를 기반으로 상용화까지 이뤄진다면 통신 환경에 어떤 변화가 일까. 업계에서는 속도 측면에서 6G가 5G보다 최소 5배~최대 50배 가량 빠를 것으로 보고 있다. 과기정통부도 6G가 초고주파인 테라헤르츠(THz) 대역을 활용해 최대 1테라비트(1Tbps=1000Gbps)의 속도를 낼 것으로 본다. 이대로라면 5G의 최대 속도(초당 20Gbps)보다 50배 빠르다.

네트워크의 반응 속도 격인 지연시간은 5G의 10분의 1 수준인 0.1ms(0.0001초) 수준이 될 것으로 본다. 지연시간이 거의 없는 만큼 실시간으로 정밀한 제어가 가능해 안전이 중요한 자율주행은 물론 UAM 등 항공기술에 접목할 수 있다. 업계는 6G 상용화 시기를 2030년쯤으로 예상하지만 윤석열 정부는 2026년까지 세계 최초로 6G 기술 시연을 한다는 목표를 세웠다.

국내 6G 기술, 어디까지 왔나

관건은 글로벌에서 제시한 6G의 목표 서비스에 기술 수준이 다다를 수 있는지 여부다. 상용화 목표까지 시간이 7년 정도 밖에 남지 않은 만큼, 국내 이동 통신 3사도 관련 기술 연구 개발에 분주하다.

KT는 오픈랜 연구 개발에 주력하고 있다. 오픈랜은 기지국 등 이동통신 장비의 하드웨어와 소프트웨어를 분리, 장비간 인터페이스 표준화를 통해 서로 다른 제조사의 장비가 연동할 수 있도록 하는 기술이다. 쉽게 말해 제조사가 다른 어떤 통신장비를 가져다 써도 모두 호환이 된다는 얘기다. 스마트폰 충전기 하나로 모든 기종의 스마트폰을을 충전할 수 있는 것과 같은 원리다. 오픈랜을 사용하면 서로 다른 제조사의 장비 간 호환성이 높아져 장비 설치 비용과 시간을 줄일 수 있다. 때문에 5G에서 6G로 넘어가는 핵심 기술로 여겨진다.

KT는 최근 국제 오픈랜 표준화 기구 ‘오픈랜 얼라이언스(O-RAN Alliance)’의 글로벌 오픈랜 실증 행사 ‘플러그페스트 Spring 2023’에 주관사 자격으로 참여해 오픈랜 가상화 기지국의 멀티 벤더 연동에 성공할 만큼 기술력을 다진 상태다.

SK텔레콤은 ‘이동통신의 모세혈관’이라고 불리는 프론트홀(Fronthaul)의 고속 전송에 필요한 파장 확대 기술을 개발했다. 프론트홀은 5G 기지국의 중앙 장치(Digital Unit·DU)와 분산된 무선 장치(Radio Unit·RU)들을 연결하는 유선망이다.

5G 상용화 후 기지국 장비의 지속적인 기술 개발로 프론트홀을 구성하는 광통신망의 전송 속도는 최대 10Gbps에서 최대 25Gbps로 늘어났다. 그러나 25Gbps 이상의 속도로 광신호를 전송할 경우 광신호의 폭이 퍼져 효율이 떨어지는 문제가 발생했다. 이는 최대 도달 거리에도 영향을 줬다.

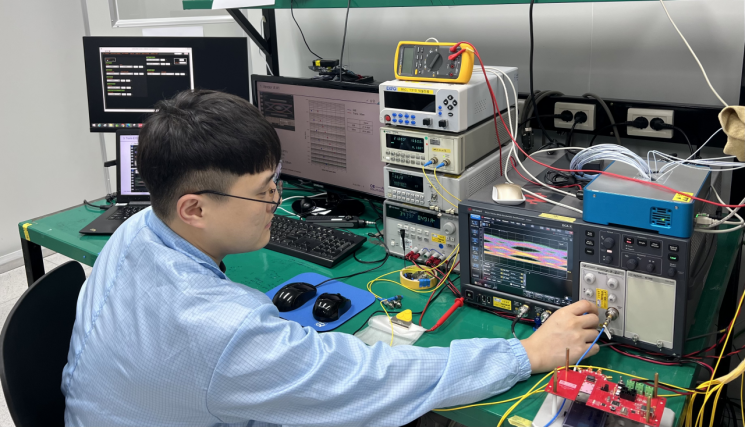

이를 해결하기 위해 SKT는 오이솔루션, 포인투테크놀로지와 협력해 광신호의 폭이 넓어지는 현상을 바로잡는 광트랜시버 솔루션을 개발했다. 광트랜시버는 광통신망을 연결하는 광케이블과 데이터전송을 담당하는 전송장비 사이에서 전기신호를 빛의 신호로, 빛의 신호는 전기신호로 변환시켜주는 역할을 한다. 이 기술 개발로 5G는 물론 추후 개발될 6G 네트워크 전송속도 증가에도 선제적으로 대응할 수 있게 됐다는 평가다.

LG유플러스는 최근 홍원빈 포항공과대학교 교수 연구팀과 함께 개발한 주파수 음영지대를 해소할 수 있는 차세대 기술을 공개했다. ‘재구성 가능한 지능형 표면(RIS·Reconfigurable Intelligent Surface)’으로 다양한 주파수를 반사·흡수·투과해 제어하는 기술이다. 실제 사용환경과 유사한 100GHz(기가헤르츠) 이상의 THz(테라헤르츠) 대역에서 전력소모 없이 작동하는 것도 확인했다.

THz는 가용 대역폭이 넓어 초고속·대용량 데이터 서비스에 적합한 전송속도를 낼 수 있다. 그러나 파장이 매우 짧아 전파가 가는 길에 장애물이 있으면 전송효율이 떨어진다. 예를 들어 벽으로 둘러 쌓인 실내에서는 효율이 떨어지는 문제가 있다.

지금 뜨는 뉴스

RIS를 부착하면 전파를 임의대로 통과시키거나 차단할 수 있다. 거울·유리창·암막커튼 등을 연상하면 된다. 이 기술 개발로 통신 품질 향상과 THz 기반의 차세대 통신서비스 제공이 가능해졌다는 게 LG유플러스의 설명이다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![北 김정은 얼굴 '덥석'…'예뻐해 함께 다닌다'는 김주애가 후계자? 아들은?[양낙규의 Defence Club]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2023042407464898154_1682290007.jpg)

![수능 마친 고3들 '필수 코스'였는데…요즘 청년들, 면허 취득 미룬다는데[세계는Z금]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021510301943056_1771119019.jpg)

![잘못 봤나? 가격표 다시 '확인'…등장할 때마다 화제되는 이부진 '올드머니룩'[럭셔리월드]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026010919492186081_1767955761.jpg)