PGA투어 도핑보다 '엄격', 선수들 "와다의 소재지 보고도 피곤해"

[아시아경제 노우래 기자] "지카바이러스가 전부가 아니다?"

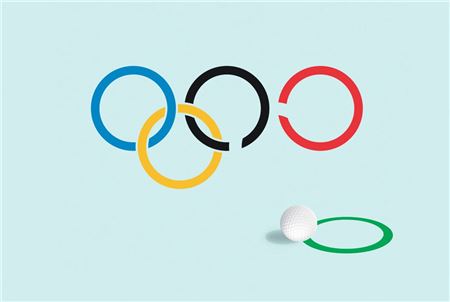

올림픽 골프가 김이 빠졌다. 세계랭킹 1위 제이슨 데이(호주)를 비롯해 4위 로리 매킬로이(북아일랜드), 8위 애덤 스콧(호주), '남아공 듀오' 루이 우스트히즌과 찰 슈워젤, 셰인 로리(아일랜드), 비제이 싱(피지), 마크 레시먼(호주) 등 월드스타들이 대거 불참을 선언했기 때문이다. '넘버 2' 조던 스피스(미국)와 마스터스 챔프 대니 윌렛(잉글랜드) 등도 고민 중이다.

1904년 미국 세인트루이스대회 이후 무려 112년 만에 브라질 리우올림픽에 정식 종목으로 채택됐지만 2020년 도쿄 올림픽 이후 다시 정식 종목에서 제외될 수도 있다는 우려까지 나오고 있는 시점이다. 표면적인 이유는 일단 신생아에게 소두증을 유발한다는 '지카바이러스'다. 미국 골프다이제스트는 최근 또 다른 시각에서 접근해 화제가 됐다. 바로 도핑이다.

올림픽 골프는 남녀 각각 60명이 등판한다. 7월11일 기준 세계랭킹, 정확하게는 국제골프연맹(IGF)이 정하는 올림픽랭킹 1∼60위다. 참가가 확정된 선수들은 국제올림픽위원회(IOC) 산하의 세계반도핑기구(WADAㆍ와다)의 관리를 받아야 한다. 도핑에 대한 요구가 있을 시 반드시 응해야 한다. 불응한다면 올림픽 출전 불가는 물론 자신의 명예에 흠집이 남게 된다.

미국프로골프(PGA)투어는 이미 2008년부터 도핑을 실시하고 있고, 모든 메이저대회에서 약물 복용 여부를 테스트하고 있다. 문제는 실효성이다. 2009년 덕 배론, 2015년 스콧 스털링(이상 미국) 등 일부 선수만이 적발됐다. 징계 역시 약한 편이다. 싱은 "(PGA투어는) 특정 선수를 도핑검사에서 제외시키고, 양성반응이 나와도 처벌하지 않는다"고 이의 제기를 했다.

금지약물 목록부터 부실하다. '테니스스타' 마리아 샤라포바(러시아)가 예전에 복용해 징계를 받았던 멜도니움은 리스트에 없다. 협심증과 심근경색치료를 위한 약품이지만 운동선수들에게는 빠른 회복과 운동 능력을 향상시키는 목적으로 사용되는 아이템이다. 와다는 반면 테스트의 강도가 세다. PGA투어의 소변 검사와 달리 혈액 검사를 추가해 철저하게 체크한다.

PGA투어는 금지약물에 대해서 '비밀주의'다. 지난 20일 116번째 US오픈에서 생애 첫 메이저우승을 일궈낸 더스틴 존슨(미국)은 2014년 8월 돌연 잠정 은퇴를 선언해 '코카인 논란'이 불거졌다. 미국골프닷컴은 당시 "존슨은 도핑테스트에서 2009년 마리화나, 2012년과 올해는 코카인이 검출됐다"고 전했지만 PGA투어는 반응을 보이지 않았다. 얼마나 많은 선수들이, 어떤 금지약물을 복용했는지 알 수가 없다는 이야기다.

올림픽에서는 그러나 철저한 '감시'를 받는다. 와다에 매일 훈련 및 대회 일정, 장소를 인터넷을 통해 알려야 한다. '소재지 보고'다. 선수의 소재지를 정확히 알아야 와다 검사관이 그 일정을 보고 불시에 검사를 할 수 있기 때문이다. 테니스 종목의 이용대(28ㆍ삼성전기)는 2014년 '선수 소재지 보고' 규정에 걸려 1년 자격 정지를 받기도 했다. 도핑에 낯선 골퍼들에게는 이래저래 올림픽 출전이 피곤한 셈이다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[현대차 美 40년 질주]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020612350031914_1770348900.jpg)