“너 정말 대학 가고 싶니?”

짙은 갈색 눈을 향해 하림이 말했다. 소연이 훗, 하고 웃었다.

“옛날 이야기죠. 나이도 나이지만 그 깐 대학 나오면 뭘 해요. 대학 나와도 취직 못한 친구들이 수두룩한데.... 돈도 없구.”

“하긴.....”

하림이 말끝을 흐렸다. 약속했던 말이라 꺼내긴 했지만 자기가 생각해도 신통치 않은 일이었다. 다들 목을 떼놓고 대학 들어가야겠다고 바둥거리지만 정작, 있는 돈 없는 돈 다 들여 마치고 나와도 고등 실업자 되기 쉬운 것이 요즘 세상이었다. 자기 꼴만 해도 그랬다.

“그러지 말고 우리 장사나 할까?”

하림이 농담 삼아 말했다.

“무슨 장사.....?”

소연이 눈을 동그랗게 뜨고 쳐다보았다.

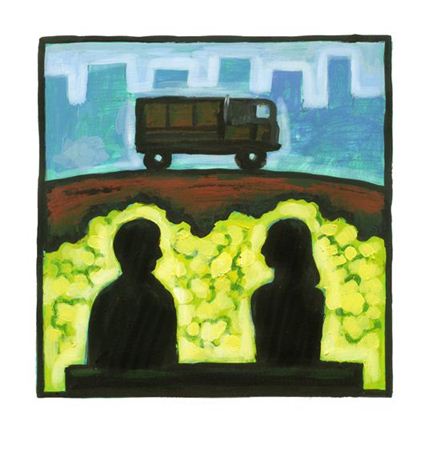

“음. 뭘 할까....? 그래, 우선 작은 트럭을 하나 사자. 그리고 그 위에 떡볶기나 순대, 튀김 등을 싣고 학교 앞이나 유원지로 돌아다니자. 어때....?”

그제야 농담인줄 안 소연이 싱겁게 웃었다.

“겨우.....?”

“농담 아니야. 내가 아는 어떤 아저씬 그렇게 계절별로 갖가지를 들고 다니며 팔다가 지금은 그럴 듯한 가게까지 열었다니까.”

하림이 제법 정색을 하며 말했다.

“어느 세월에.....? 장사가 그렇게 쉬운 줄 아세요?”

“쉽지야 않겠지. 하지만 일단 시작해보는 게 중요하지 않을까? 가만 생각해봐. 난 백수고, 넌 백조잖아. 백수와 백조가 뭘 못해? 글고 아직 우린 젊잖아.”

농담이 진담 된다고, 말을 하다 보니 자기도 모르게 진지해졌다.

“좋죠. 생각 좀 해보죠. 하림 오빠랑 우리가 되는 것도 나쁘진 않을테니까.”

소연은 여전히 장난스럽게 웃으며 말했다. 그녀로서는 하림의 말을 어디까지 믿어야할 지 잘 알 수 없을 것이었다. 비록 화실에서 잠시 함께 정을 나눈 사이라곤 하지만 그걸 감히 사랑이라고는 부를 수 없을 것이었다. 그래도 하림이 ‘우리’라고 부르는 순간, 왠지 모를 친밀감 같은 것이 느껴졌다. 그것은 하림도 마찬가지였다. 모래알처럼 많은 인간들 사이에서 그 누군가 그 누구를 향해 ‘우리’라고 부르는 순간, 그 두 존재는 삽시간에 하나가 되어 버린다. 그렇게 하나가 된 수많은 ‘우리’들의 집합이 바로 ‘우리’가 살아가는 세상이 아닌가.

“우리 같이 그렇게 새벽부터 밤까지 죽도록 박이 터지도록 일해서 돈 많이 벌자.”

하림이 순대를 씹으며 말했다.

“설마 하림 오빠 나랑 결혼하잔 말은 아니겠죠?”

소연이 웃으며 짐짓 확인이라도 해보듯 말했다.

“왜? 안 돼?”

“그냥.”

“후후. 결혼이야 살면서 천천히 생각해보면 돼지, 뭐. 안 그래? 요즘은 다들 그렇게 따로따로 함께가 유행이라더라.”

“따로따로 함께.....?”

“응. 따로따로 함께. 말하자면 동거인 셈이지. 그러다 마음에 들면 죽을 때까지 함께 사는 거구. 너나 나처럼 돈 없는 백수랑 백조들에겐 딱이지.”

그리고나서 실없이 웃었다. 농담이 진담이고, 진담이 농담이었다.

글. 김영현 / 그림. 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![北 김정은 얼굴 '덥석'…'예뻐해 함께 다닌다'는 김주애가 후계자? 아들은?[양낙규의 Defence Club]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2023042407464898154_1682290007.jpg)

!['나의 최애' 연예인도 아닌데 얼굴 보러 '북적'…다카이치 팬덤활동 '사나카츠' [日요일日문화]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021115583038893_1770793111.png)