하림이 그런 쓸모없는 생각을 하며 교사를 한번 둘러보는데 누군가가 뒤에서 따라오는 느낌이 들었다. 그리고 보니 아까부터 자기 뒤를 따라오고 있는 느낌이 있었다. 바스락거리며 조심스럽게 낙엽 밟는 소리..... 잘못 들은 걸까?

하림은 뒷짐은 진 채 여기저기 살피는 채 하며 슬며시 뒤를 돌아보았다.

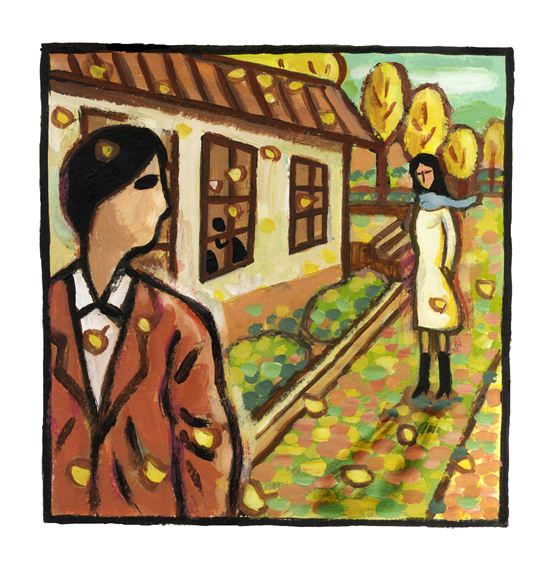

저만큼 뒤에서 얼핏 사람 그림자 같은 게 비쳤다. 베이지색 바바리코트에 하늘색 스카프를 걸친 여자 그림자였다. 그림자 역시 이쪽을 향해 걸어오고 있었다.

하림은 그 자리에 서서 그림자가 가까이 다가오기를 기다렸다. 기다리는 동안 하림의 가슴은 이유없이 뛰기 시작했다. 노란 은행잎이 바람결에 팔랑팔랑 날리다가 소리없이 하림의 발치에 떨어졌다. 고요한 정적을 깨고 준호 마누라 영숙이의 깔깔거리는 웃음소리가 다시 창밖으로 터져나왔다.

“하림이.....?”

뒤를 따라오던 그림자가 먼저 말을 걸었다. 예감했던 대로 혜경이, 그녀였다.

“응? 너 혜경이, 문혜경이 맞지?”

하림은 세차게 뛰는 가슴과는 달리 아무렇지도 않은 듯이, 짐짓 딴청을 떨며 말했다.

“응. 오래간만이야. 언제 왔어?”

혜경이 활짝 웃으면서 말했다. 몇년만이 보는 얼굴인데, 좀 핼쓱해진 것을 제외하고는 별달리 변한 게 없는 모습이었다. 하얀 이마와 그린 듯이 까만 눈썹도 그대로였다.

“응. 조금 전에.... 넌?”

“나두. 오래간만에 온 학교라 한바퀴 둘러보고 있던 참이었어. 나 같은 사람이 있어 누군가 했지. 같이 걸을까?”

“응.”

혜경은 하림의 왼편 비스듬히 반걸음 쯤 뒤에서 따라왔다.

“그동안 잘 지냈어? 태수 선배도 잘 있고.....?”

하림은 아무 것도 모르는 사람처럼 말했다.

“그 사람 죽었어.”

혜경이 묵묵히 발치를 내려다보고 걸으며 말했다.

“그래?”

준호에게 들어 다 아는 이야기였지만 하림은 발걸음을 멈추고 아무 것도 모르는 양 새삼 놀라는 표정을 지어보였다.

“아, 미안해. 그럴 줄도 모르고......”

“괜찮아. 다아 끝난 일인데, 뭐.”

말은 그렇게 했지만 그녀의 말 속에 쓸쓸한 회한 같은 게 비쳤다. 잠시 발걸음을 멈추고 무언가 생각에 잠긴 채 혜경을 바라보던 하림은 다시 천천히 걸음을 옮겨놓기 시작했다.

“그 사람, 하림인 별루 좋아하지 않았지. 하지만 나쁜 사람은 아니었어. 세상과 맞지 않았을 뿐이야. 운도 따라주지 않았고.....”

혜경이 변명이라도 하듯 말했다.

“우리 사이에 딸 하나가 있어. 은하라고 세상에서 젤 예쁜 아이야. 그래도 그 사람 내겐 선물 하나는 남긴 셈이지. 안 그래?”

그리고 나서 혼자 낮게 웃었다. 늦가을 해거름이 깔리는 운동장에 그녀의 웃음소리가 낙엽처럼 깔렸다. 어떻게 들으면 자조적인 웃음 같기도 했고, 어떻게 들으면 진짜 웃음 같기도 했다. 그녀의 웃음소리를 들으니 하림은 문득 학창시절 함께 문예반을 했을 때의 모습이 떠올랐다.

문혜경. 한때 그 이름으로 얼마나 많은 밤 혼자 그리움으로 먼 산을 넘어가곤 했던가.

글 김영현/그림 박건웅

오진희 기자 valere@

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[현대차 美 40년 질주]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020612350031914_1770348900.jpg)