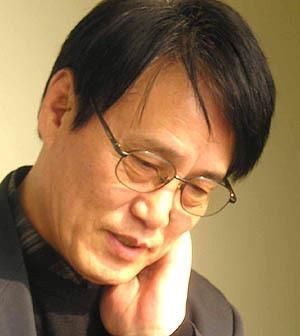

'내 살던 뒤안에', '눈 감은 채' 등의 시를 남긴 정양 시인이 지난 31일 지병으로 투병 끝에 별세했다. 향년 83세.

1942년 전북 김제에서 태어난 고인은 동국대 국어국문학과를 졸업하고 교사로 재직하던 중 1968년 대한일보 신춘문예에 시 '천정을 보며'가 당선되며 등단했다. 1977년에는 윤동주 시에 대한 평론 '동심의 신화'로 조선일보 신춘문예에도 당선됐다.

고인은 '까마귀 떼', '빈집의 꿈', '살아 있는 것들의 무게', '눈 내리는 마을', '길을 잃고 싶을 때가 많았다', '나그네는 지금도', '철들 무렵', '헛디디며 헛짚으며' 등의 시집을 펴냈다. 작품 활동의 공로를 인정받아 생전 모악문학상, 아름다운작가상, 백석문학상, 구상문학상 등 문학상과 교육부장관표창, 황조근정훈장을 받았다.

그는 군부 독재, 5·18 광주민주화운동 등 현대사의 격랑을 몸으로 받아내며 시대의 아픔과 인간의 내면을 섬세하게 조명하는 시를 썼다. 엄혹한 현실에서도 인간을 향한 애정을 잃지 않는 시 세계로 독자들을 위로했고, 동시에 끊임없이 스스로를 성찰하는 시를 썼다.

고인은 담백하고 쉬운 시어로 삶의 본질을 포착하는 것이 시인에게 주어진 삶의 과제라는 점을 강조했다. 생전 한 출판기념회에선 "어려운 시는 쓰기 쉽고, 쉬운 시는 쓰기 어렵다"고 말하기도 했다.

고인의 시 '내 살던 뒤안에'는 어린 시절을 보낸 고향의 뒷마당을 추억하며 잃어버린 것들을 향한 애틋함을 그려냈다. '눈 감은 채'는 복잡하고 힘겨운 현실을 외면하지 않았는지 반성하고 스스로를 성찰한다.

전북 지역에서 주로 활동했던 고인은 2016년 시인 안도현, 김용택 등 전북을 기반으로 하는 여러 문인과 의기투합해 지역 출판사인 '모악'을 차려 문학의 다양성과 출판의 지속성을 위해 노력했다.

고인의 가정사는 소설의 모티프가 되기도 했다. 윤흥길의 단편 '장마'에는 고인의 아버지가 사회주의 운동을 하다가 탄광파업, 철도파업 등에 연루돼 옥고를 치르고, 6·25전쟁 당시 실종된 상황을 담고 있다. 윤흥길은 평소 절친했던 고인을 "가난한 마음을 윤택하게 하고, 영감을 나누어주며, 사람이 사람을 이해하고 사랑하는 법을 가르쳐주는 존재"라고 말했다.

고인은 교육자이기도 했다. 그는 1960년대 중·고등학교 교사로 학생들을 가르쳤고, 1980년부터 우석대 국어국문학과 교수를 맡아 후학을 양성했다.

지금 뜨는 뉴스

유족으로는 부인 임정순씨, 아들 정범씨, 딸 정리경씨 등이 있다. 빈소는 연세대 용인장례식장에 마련됐다. 발인은 내달 2일.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)