그때, 그의 등을 툭 치며 부르는 소리가 있었다.

“야, 하림이! 뭘 그리 재밌다고 입을 헤 벌리고 보고 있냐?”

돌아보니 동철이 그제야 나타나 이빨을 하얗게 드러내고 웃고 있었다. 자칭 ‘세똥철’, 한 세기에 한명 나올까 말까한 개똥철학자, 그래서 별명이 ‘똥철’이라 붙여진 바로 그 친구였다.

동철은 혼자가 아니라 뒤에 웬 여자까지 하나 달고 있었다. 늦게 나타난 주제에 미안하다는 말 한 마디 없었다.

“인사해요. 윤여사. 장하림이라고 내 군대 친구. 시인이셔. 아까 말했죠?”

“안녕하세요. 윤재영이라고 해요.”

여자는 하림을 향해 고개를 까닥하며 입가에 엷은 미소를 띤 채 호기심 어린 눈으로 하림의 면목을 한번 쭉 훑어본다. 사십대 초반이나 되었을까. 젊지도 늙지도 않은 그런 나이였다. 그런 나이답게 훑어보는 눈빛이 여간 아니었다.

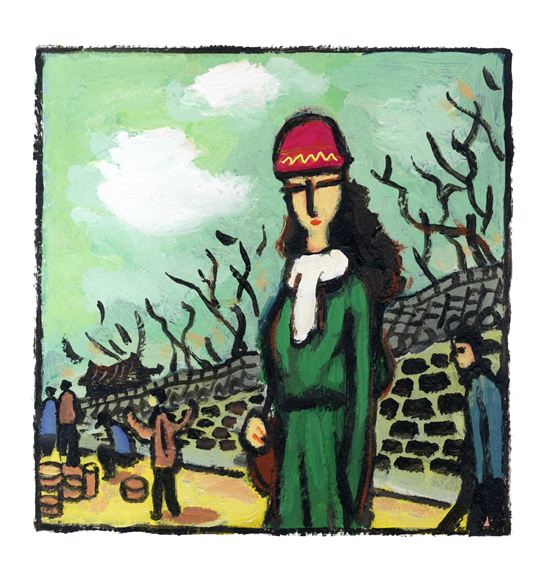

차림새 역시 이런 후줄근한 노땅들 노는 동네와는 전혀 달랐다. 금실이 박힌 빨간 덮개 모자에 발목까지 오는 진 초록색 망토처럼 생긴 코트를 걸치고, 그 위에 하얀 머플러를 한 모양새가 강남 일류 백화점에나 어슬렁거리고 있어야 딱 어울릴 차림이었다. 그런데다 화장을 진하게 하고 머리를 뒤로 확 풀어 넘긴 품새에 도전적으로 큰 눈은 이런데서 만날 수 있는 여자는 아니었다. 당돌하다면 당돌했고, 어쩐지 천해보인다면 천해보이는 인상이었다. 아직 여사 소릴 들을 나이는 아니었는데 동철이 장난삼아 그렇게 부르는 것 같았다.

“안녕하세요. 장하림이라고 합니다.”

하림은 다소 멋쩍은 표정으로 받았다.

“재미난 거 구경 좀 했어?”

“이까짓 거 구경시키려고 날 불러냈어?”

동철의 말에 하림은 짐짓 뚱한 표정으로 받았다.

“아아. 미안, 미안. 사실 난 아까 왔는데, 윤여사께서 늦게 오는 바람에... 챙겨서 오느라구 늦었지 뭐냐. 어쨌거나 늦게 나온 벌루 내가 맛있는 거 사주지. 자 가자구. 저 쭉으로 가면 내가 아는 데가 있어. 진짜 제주도산 흑돼지를 참나무 숯불에다 자글자글 구워서 내놓는데 맛이 기가 막혀. 값도 싸구. 오케이?”

그러면서 대답도 기다리지 않고 저만큼 앞서서 휘적휘적 걸어갔다. 그 뒤를 하림은 생각지도 않게 처음 본 여자와 나란히 어미 닭 쫒는 병아리처럼 총총히 따라갈 수밖에 없었다.

찾는 사람이 있다더니, 이 여잘 소개시켜줄려고 그랬나? 그렇지 않아도 평소에 지나가는 말이긴 했지만 노총각인 하림더러 마음에 드는 여자가 없음 자기가 한번 알아보겠다고 큰소리 쳐댄 터수였다. 하지만 그러기엔 데리고 나온 여자가 나이로 보나 스타일로 보나 하림 자기랑은 어디 하나 어울릴 것 같지 않은 사람이었다. 그런데다 자기에겐 막연한 관계이긴 했지만 혜경이란 존재가 있지 않은가.

공연히 김칫국 마실 터수는 아니었다.

글 김영현/그림 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![오입금 된 비트코인 팔아 빚 갚고 유흥비 쓴 이용자…2021년 대법원 판단은[리걸 이슈체크]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021014460536494_1770702365.jpg)