수도권 초등학교에서 2년째 재직 중인 20대 교사가 "에너지의 90%를 우리 반 '금쪽이들'에게 쓰는 것 같다"고 했다. 그는 "어떤 학생은 수업 시간에 책상 밑에 들어가서 안 나오거나 리코더로 책상을 두드리는 경우도 있다"며 "지치고 버겁다"고 했다. 그는 수업 시간 40분 중 10분 이상을 이런 학생들 지도에 쓰는데, 그 때문에 다른 학생들에게 신경쓰지 못하는 게 마음에 걸린다고 했다. 그는 "혹시나 아동학대라고 신고를 당할까봐 반성문을 쓰라고 하기도 어렵고 '교실 분리' 조치도 하기 어렵다"고 했다.

올해 임용된 다른 20대 교사는 학부모 민원에 시달리고 있다. 그는 "지속적으로 트집을 잡아 전화하는 부모님이 많다"며 "내가 감정노동자라는 생각을 한다"고 했다. 그는 "주변 동료들을 봐도 '학원에서 싸웠는데 해결해달라' '주말에 학교 친구에게 맞았다'는 등의 학부모 민원 전화에 시달려 힘들어한다"고 전했다.

서울 서이초 사건 등 교권 침해 논란을 빚은 일들이 많았지만 상황은 나아지지 않고 있다. 이에 따라 젊은 교사들은 학교를 떠나고, 교사를 양성하는 교대 인기는 곤두박질쳤다.

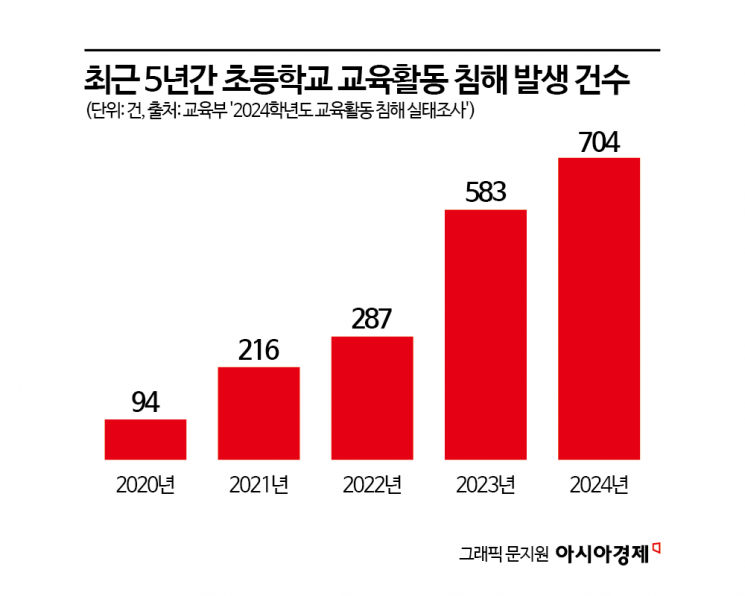

교육부가 최근 발표한 2024학년도 교육활동 침해 실태 조사를 보면 초등학교 교권 침해로 열린 교권보호위원회 건수가 최근 5년간 꾸준히 증가했다. 지난해 704건으로, 2023년(583건)보다 20% 넘게 늘었다. 초등교사 노조가 지난해 12월 실시한 조사에 따르면 초등교사 839명 중 65.7%가 교권 침해를 당했다고 답하기도 했다.

그런데 교권 침해를 당했다는 교사 중 5% 정도만이 교권침해 해소를 위한 교원보호위원회를 열어달라고 신청했다. 교사들은 행정절차 부담, 보복이나 불이익 가능성, 교보위에 대한 신뢰 부족 등을 원인으로 꼽는다. 교사 80% 이상은 교보위가 열려도 별 도움을 받을 수 없다고 했다. 부산에서는 친구를 때리던 초등학교 5학년 학생을 말리다 폭행당한 여교사가 교권보호위원회를 열려고 하자 가해 학생 부모가 아동학대 혐의로 교사를 고소하는 일이 있었다.

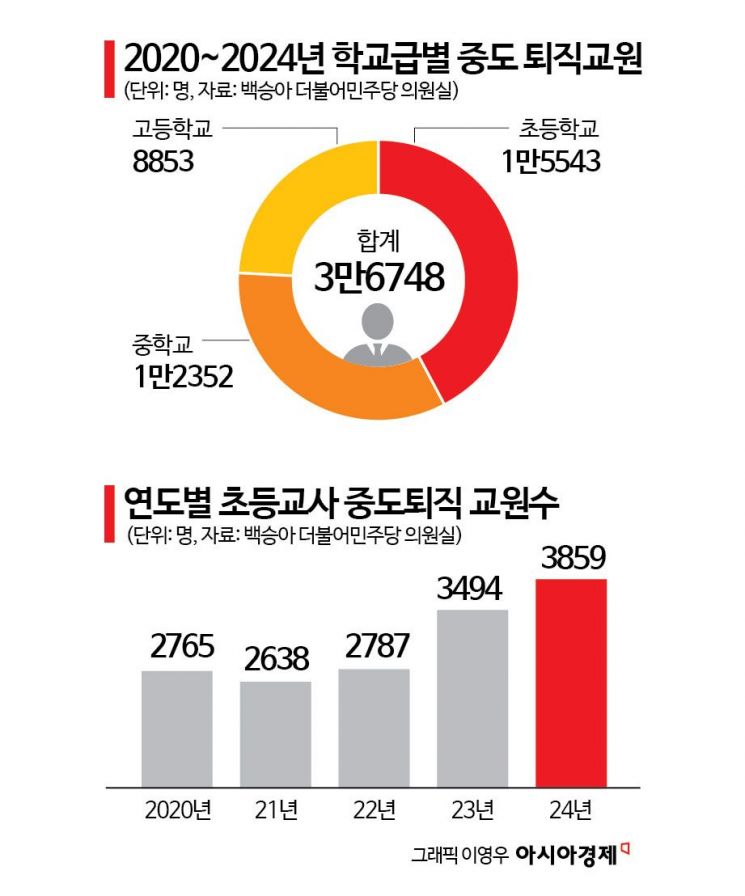

결국 교사들이 교단을 이탈하는 일이 크게 늘고 있다. 더불어민주당 백승아 의원이 받은 교육부 자료에 따르면 최근 5년간 중도 퇴직 교원은 총 3만6748명이다. 그중 초등교사가 1만5543명으로 가장 많았다. 중도 퇴직 초등교사는 2021년 2638명에서 꾸준히 증가해 지난해 3859명까지 늘었다.

특히 교직 경력이 낮은 젊은 초등교사들의 퇴직이 두드러진다. 지난해 서울시교육청 교육연구정보원이 서울 시내 초등교사 1020명을 상대로 실시한 설문조사에서 초등교사의 42.5%가 '기회가 된다면 이직하겠다'고 응답했다. 특히 4년 차, 8년 차 초등교사의 58%, 62%가 이같은 응답을 했다.

교사는 한때 선호 직업이었다. 그런데 지금은 기피 직업에 가까워지고 있다는 단서들이 발견된다. 교대 인기가 시들해진 것이 대표적 사례다. 서울교대 재학생 김은서씨(22)는 "학부모의 민원을 상대하는 것이 너무 힘들다는 얘기를 현직에 있는 선배들에게 들었다"며 "아이들을 사랑하는 마음만으로는 해결할 수 없는 부분이 많은 것 같다"고 말했다. 같은학교 학생 유지현씨(25)도 "전에는 교사는 편한 직업이라는 인식이 있었는데, 요즘은 그렇지 않은 듯하다"며 "학부모 민원을 상대하다 고소를 당할 수도 있다는 점이 가장 걱정된다"고 했다.

지금 뜨는 뉴스

이쌍철 한국교육개발원 선임연구위원은 "학교에서 해야 할 부분과 가정에서 해야 할 부분의 경계가 모호한 상황인데, 교사와 학부모 간 신뢰를 바탕으로 교사의 생활지도 방식이나 범위를 정할 필요가 있다"며 "학부모의 민원 대응 시스템 또한 지속적으로 발전시켜 학교에 안착할 수 있도록 지원이 필요하다"고 말했다. 박주형 경인교대 교육학과 교수도 "학교 공동체가 화합할 수 있는 문화가 형성돼야 한다"며 "학생과 교사와의 관계, 학부모와 교사와의 관계가 소통구조로 전환될 수 있도록 특강과 정보를 제공해야 한다"고 했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[뉴욕증시]美-이란 전운에 3대 지수 일제히 하락 출발](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2025112108183126325_1763680712.png)