[실리콘 방패, 심장부를 가다④]

전력 수요 급증하는데 5월이면 가동원전 '0'

간헐적 정전·급수제한에 불안감 여전

<글 싣는 순서>

<1> 神이 된 TSMC…'2㎚' 성지 가보니

<2> TSMC 발목 잡는 ‘6결’과 기술 안보

<3> 無名 대만이 열린다

<4> 한·대만, 견제와 협력 사이

"전력, 물, 땅, 노동인구, 전문 인재, 쓰레기 처리장이 없다."

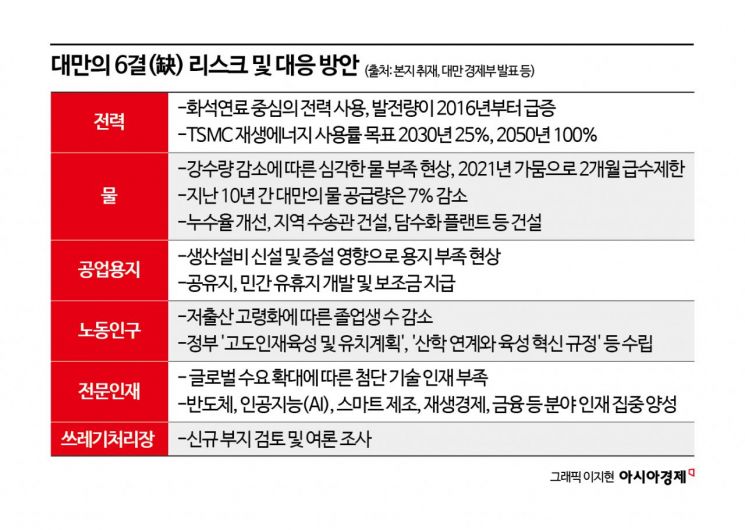

글로벌 무역전쟁에 대비하는 대만 TSMC의 최대 리스크로는 6가지 부족, 이른바 '6결(缺)' 문제가 꼽힌다. 전력이나 공업용수, 용지 부족 등 쉽게 극복하기 힘든 지정학적 한계가 대부분이다. 특히 최근 대만 정부가 재정건전성을 이유로 예산안에서 대규모 전력 공사 보조금을 삭감하면서 첨단설비를 확대하려는 반도체 기업들의 전략에도 제동이 걸릴 가능성이 커졌다. 미·중 경쟁 구도와 국가 간 미래 핵심기술 확보 경쟁이 심화하는 상황에서 '파운드리 1위'의 위상이 만성적 자원 부족으로 흔들릴 처지에 놓인 것이다.

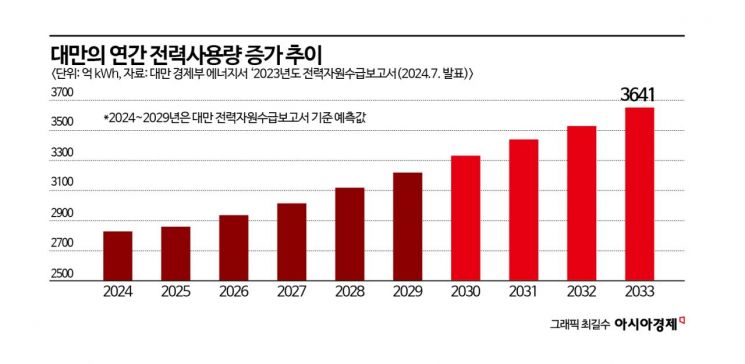

지난해 발표된 'TSMC 지속가능경영보고서'에 따르면 2023년 TSMC가 대만과 해외 거점에서 사용한 전력량은 232억2000만㎾h로 2018년 대비 86.7% 급증했다. 같은 기간 대만의 전체 전력 사용량 증가 폭은 3.7%에 그친다. TSMC의 설비 가동에 필요한 전력량을 대만 전체 사용량에 견줘 따진 비중도 매년 가파르게 상승하고 있다. 2018년 4.7% 수준이던 비중은 2019년 5.1%, 2020년 5.9%, 2021년 6.4%로 증가한 데 이어 2022년과 2023년엔 각각 7.5%, 8.5%를 기록하며 매년 앞자리를 갈아치우고 있다. 2030년에는 그 비중이 25%까지 증가할 수 있다는 전망도 나온다.

전체 반도체 수요도 증가추세다. 2019년 1551억㎾h 수준이던 대만의 전원용 전력 연간 판매량에서 반도체 제조업의 사용량(268억㎾h)은 17.3%에 그쳤지만, 그 비중은 2023년 23.2%까지 뛰었다.

가뜩이나 전력 부족한데…원자로 운영 허가 종료 코앞

전력 부족 문제와 관련해 대만은 현재까지 획기적 대안을 마련하지 못한 상황이다. 차이잉원 전 총통과 민진당의 재생에너지 발전 비중 확대와 탈원전 정책 영향으로 대만에 설치됐던 총 4개의 원전 가운데 현재 가동 중인 원전은 1기(제3원전 2호기)뿐이다. 마지막 원자로인 2호기마저 오는 5월 운영 허가 기간 종료를 앞두고 있다. 야당을 중심으로 원전 수명 연장을 위한 법률 개정이 추진 중이지만, 논의만 거듭되는 형국이다. 제1~3원전이 모두 가동돼 원자력 발전량이 최고치를 기록했던 2014년(16.3%)에 비해 2024년 1~11월 평균 기준 원전 발전 비중(4.4%)은 11.9%포인트 감소했다.

태양광·해상풍력을 중심으로 재생에너지 설비용량을 늘려가는 중이지만, 발전량 증가 속도는 여전히 더디다. 지난해 11월 말 기준 대만의 재생에너지 설비용량은 2만687㎿로 전체 설비용량 대비 비중이 30.7%에 도달했으나 발전량 비중은 11.1%에 그쳤다.

정책이 공회전하는 사이 대만의 일 단위 전력공급 능력은 법률로 정해진 적정기준을 4년째 하회하고 있다. 전력공급 능력은 설비예비율과 공급예비율을 통해 살펴볼 수 있는데, 설비예비율의 경우 법률 적정기준(15%)을 2021년부터 밑돌고 있다. 일일 공급예비율은 최근 3년(2022~2024) 1095일 중 102일 10%를 하회했다. 그중 2일은 6% 밑으로 떨어지기도 했다. 6% 이하는 전력 수급 상황에 경보등이 켜진 '주의' 단계에 해당한다.

대만 경제부 에너지서 통계에 따르면 2023년 기준 에너지 수입의존도는 96.2%에 달했다. 최근 5년간(2019~2023년) 의존도 추이를 살펴보면 2019년 97.3%가 2023년 96.2%로 소폭 감소하긴 했으나 여전히 높은 수준이 유지되고 있다.

한편 대만 대만전력공사는 사고 대응과 안정적 운영 능력을 강화하기 위해 향후 10년간 5645억대만달러를 투입해 전력망을 정비하겠다고 2022년 밝힌 바 있다. 그러나 대만 입법원은 지난 1월21일 정부 예산안에서 1000억대만달러 규모의 공사 보조금을 재정 건전성 악화를 이유로 삭감했다. 보조금 삭감으로 전력 설비 교체 사업에 차질이 생길 경우 TSMC를 비롯한 반도체 기업의 전력공급 안전성이 위협받을 가능성이 커진 셈이다.

물도, 땅도, 사람도 없다…정부도 부랴부랴 대안 마련

인구 2300만명 수준의 '실리콘 섬' 대만에는 물도, 땅도, 사람도 부족하다. 기후 변화로 강수량이 줄면서 대만 전체의 물 공급량은 지난 10년간 7% 감소한 것으로 집계된다. 2015년, 2019년, 2021년에는 강수량 부족으로 급수가 제한되기도 했고, 그중 2021년에는 대만 중부를 중심으로 2개월의 급수 제한 조처가 내려졌다.

반도체 산업에 주력하는 대만에서 물 부족은 심각한 리스크 요인으로 꼽힌다. 반도체 제조 공정에서 웨이퍼 세정 등에 '초순수(Purified Water)'를 사용해야 하는데, 이 과정은 웨이퍼 품질과도 직결되기 때문이다.

정부는 누수율 개선과 지역 간 수송관 설치, 담수화 플랜트 건설 등 대안을 검토 중이다. 기업 역시 개별적 대응에 나섰다. 2021년 가뭄 당시 TSMC와 UMC는 급수차로 공장에 물을 공급했다. 이후 TSMC는 절수, 배수 설비 투자에 착수했을 뿐 아니라 타이난 공장에서는 재생수 플랜트를 자체적으로 세웠다.

이밖에 지속적인 산업단지 개발에 따른 공업용지 부족, 저출산 고령화에 따른 노동인구 감소, 수요 대비 더딘 양성에 따른 전문 인재 부족, 쓰레기처리장 부족 등은 고질적인 대만의 주요 '부족 문제'로 꼽힌다. 특히 인구 문제는 반도체 분야뿐 아니라 사회 구조적 문제로 비화하는 추세다. 2019년 2360만명으로 인구수 정점을 찍은 대만은 2020년부터 사망자 수가 출생아 수를 웃돌면서 매해 인구가 자연 감소하고 있다. 대만 국가발전위원회는 올해 기준 대만이 인구의 20% 이상이 65세 이상 노인인 초고령 사회에 진입하고, 2070년에는 생산가능인구(16~64세)가 783만명에 불과해 전체 인구(1581만명)의 절반도 채 되지 않을 것으로 봤다.

노무라종합연구소는 이와 관련해 '산업계에서의 대만 '6결' 문제 영향과 대응책'이라는 보고서를 통해 "사회인구구성은 대만 경제와 산업 경쟁력에 큰 위협을 초래한다"면서 2025년 기준 대만의 노동력 공급이 수요보다 340만명 적을 것이라고 전망한 바 있다.

지금 뜨는 뉴스

이영기 코트라(KOTRA) 타이베이 무역관장은 "미·중 경쟁 구도와 국가 간 미래 핵심기술 확보 경쟁이 심화하는 가운데 글로벌공급망에서 대만 반도체 산업이 차지하는 위상이 여느 때보다 커졌다"면서 "대만의 전력공급 문제가 글로벌공급망 이슈로 비화하는 상황 속에서 향후 대만이 전력 수급 안정화 과제 등을 어떻게 풀어나갈지 주목해야 한다"고 설명했다.

타이베이(대만)=김현정 기자 alphag@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[러우전쟁 4년]③유럽의 '빵집'에서 드론 천국으로…전쟁이 바꾼 산업지형](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021116175338979_1770794274.jpg)