제네시스의 첫 SUV GV80 운전석 계기판. 3D 기술이 적용된 디지털 디스플레이로 독일 부품업체 콘티넨탈의 제품이다. 현대차, 기아는 완성차 디스플레이 대부분을 계열사 현대모비스의 제품을 쓰는데 일부 차종에 한해 외산 제품을 쓴다. / 고양=김현민 기자 kimhyun81@

제네시스의 첫 SUV GV80 운전석 계기판. 3D 기술이 적용된 디지털 디스플레이로 독일 부품업체 콘티넨탈의 제품이다. 현대차, 기아는 완성차 디스플레이 대부분을 계열사 현대모비스의 제품을 쓰는데 일부 차종에 한해 외산 제품을 쓴다. / 고양=김현민 기자 kimhyun81@

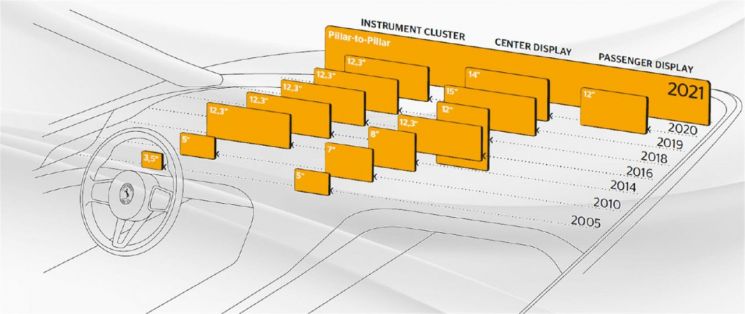

[아시아경제 최대열 기자] 2000년대 초반까지만 해도 자동차 안에서 디스플레이의 존재감은 거의 없었다. 운전석 계기판의 속도나 엔진회전수를 알기 위해선 진짜 바늘의 움직임을 봤고, 나머지도 점멸등으로 식별하는 수준이었다. 오디오 정보를 알려주던 손가락 마디 정도의 화면은 오늘날의 디스플레이라고 부르긴 민망한 크기였다.

2005년 전후로 운전석과 조수석 사이 5인치 정도 크기의 화면이 자리 잡기 시작했다. 오디오와 비디오, 내비게이션 정보를 알려주는 기능을 주로 했다. 고가 브랜드의 일부 모델에서는 운전석 계기판에도 3.5인치 정도 작은 디지털 화면이 기존 아날로그 방식과 혼용해서 쓰이기도 했다.

시나브로 커지던 차량 디스플레이는 테슬라의 ‘변칙 플레이’에 위상이 완전히 바뀌었다. 테슬라의 차들은 커다란 태블릿PC 혹은 작은 모니터만한 17인치 디스플레이를 차량 가운데 뒀고, 아예 계기판을 없애고 차량 가운데 커다란 디스플레이만 배치하기도 했다.

한껏 몸집을 키운 디스플레이는 실내는 물론 차량 전체의 인상을 좌우했다. 차량 전장이 복잡하고 다양해졌는데, 이를 제어하는 역할도 맡는다. 테슬라의 행보를 변칙이라 표현한 건 과거 자동차회사에선 섣불리 대형 디스플레이를 적용할 엄두를 내지 못했기 때문이다.

장원식 콘티넨탈 오토모티브코리아 이사는 "패널 가격이 싸진데다 커넥티비티 기술발달로 디스플레이 화면이 과거에 비해 커지긴 했는데 운전석에서 유효한 크기는 최대 12인치 정도로 예단했던 게 사실"이라며 "앞으로 자율주행기술이 발달하면서 차량 앞쪽 외에도 옆쪽과 뒷쪽, 실내 전체에도 디스플레이가 필요해질 것"이라고 말했다.

중국 자동차 시장 고유의 특징도 디스플레이 대형화를 거들었다. 중국 자동차기업은 내연기관 기술력이 상대적으로 뒤처진다는 지적을 받으면서 일찌감치 전동화에 주력했는데, 그러면서 차량 내부의 디스플레이도 크게 했다. 글로벌 완성차메이커는 같은 모델이라도 중국 시장만을 겨냥해 앞뒤 길이를 늘린 롱휠베이스모델(LWB)을 따로 내놓는다. 디스플레이가 최근 수년새 부쩍 커진 건 이처럼 겉으로 드러나는 화려한 외양을 선호하는 중국 소비자 취향과도 맞아떨어진 것으로 업계에서는 보고 있다.

업체간 기술경쟁은 한층 뜨거워졌다. 메르세데스-벤츠·제네시스 등에 디스플레이를 납품하는 독일 부품업체 콘티넨탈의 샤이테크는 첨단기술 가운데 하나로 꼽힌다. 이 기술은 디스플레이 모듈을 데코필름이나 커버글라스, 직물 등 차량 실내장식에 쓰일 법한 표면 아래에 두는 게 핵심이다. 필요할 때만 화면으로 작동하고 화면이 꺼져있을 때는 실내 디자인의 일부다.

이 기술의 장점은 실내 디자인을 하는 데 있어 한층 커진 디스플레이를 크게 신경쓰지 않을 수 있다는 점이다. 디스플레이 표면을 대시보드의 모양을 따라가도록 설계, 비활성화 모드에서는 나무나 가죽, 알루미늄, 카본 같은 소재로 만든 장식으로 하는 게 가능하다. 그간 완성차회사에서는 꺼져있는 디스플레이가 전체 디자인을 떨어뜨린다는 인상을 갖고 있었는데 이를 해결할 수 있게 된 것이다.

차량 앞쪽 A필러의 한쪽 끝부터 반대쪽까지 가득 채우는 필러 투 필러 방식은 조수석 동승객까지 고려한 디스플레이다. 이렇게 큰 디스플레이는 안전을 위해 운전중에는 조수석 부분 화면이 차단되는 기능이 있다. 유기발광다이오드(OLED) 패널을 써 커다란 곡선형 디스플레이가 들어가는 차량, 차량 탑승객 가운데 특정인만 화면 정보를 볼 수 있도록 개인정보 보호를 기술적으로 구현한 디스플레이 차량도 머지 않아 속속 등장할 전망이다.

지금 뜨는 뉴스

장원식 이사는 "전동화, 자율주행 기술의 발달로 미래 자동차 시장에서 차별화를 위해서는 운전자나 승객이 차를 탔을 때 다양한 감각을 즐겁게 해 잘 꾸며놓은 집 같은 인상을 줘야 할 것"이라며 "디스플레이 역시 실내 전체 사용자경험과 연계한 솔루션으로 개발되고 있다"고 설명했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[현대차 美 40년 질주]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020612350031914_1770348900.jpg)