“어쨌거나 서운하게 됐구먼. 있는 동안 잘 해 주지도 못했는데.....”

자리에서 일어난 운학이 체면치레 삼아 한마디를 던졌다. 하림도 그를 따라 엉거주춤 평상에서 일어났다. 그예 검은 하늘에서 빗기가 한 두 방울 비치고 있었다.

“비가 오려나 분데. 가야겠군.”

운학이 하늘을 한번 올려다보며 말했다. 그리곤 돌아서려다 말고 갑자기,

“근데......그냥 궁금해서 물어보는 건데, 여기 화실 주인 윤재영이랑은 진짜루 아무런 관계가 아니우?”

하고 의심스러운 눈길로 하림을 쳐다보며 말했다.

그래놓고 하림이 미처 대답을 못하고 우물거리고 있자 지레 혼자,

“말하기 곤란하면 하지 않아도 돼요.”

하고 다 알고 있다는 투로 말했다. 혼자 북 치고 장구 치고, 였다. 하림은 괜히 헛웃음이 새어나오려는 것을 간신히 참았다. 굳지 변명하고 싶지도 않았고, 이제 와서 이렇다 저렇다 해봤자 믿어줄 것 같지도 않았다. 오해를 받아도 쌌다. 생각하면 자기 꼴만 우습게 되었다. 잘 알지도 못하는 여자의 화실에 떡 하니 들어와 앉아, 그녀가 뒤에서 무엇을 꾸미고 있는 지도 몰랐으니, 남경희의 말이 맞다면 자기만 바보가 된 꼴이 아니고 무엇인가.

그런 여자를 자기에게 소개시켜준 동철이도 원망스러웠다. 하긴 사람이란 직접 겪어보지 않고는 결코 알 수 없다는 말처럼 천하의 개똥철이도 그녀의 진짜 꿍꿍이를 몰랐을 수도 있었다. 남자란 겉으론 똑똑한 척 떠들어대고 다녀도 속은 어리석기 짝이 없는 존재이니까.

“하여간 조심하시우. 소문이란 게 무서운 놈이니까. 다들 장선생이 윤재영이 애인이라고 여기고 있다우. 난 아니지만....”

그래놓고 하림의 눈치를 한번 흘낏 본 다음,

“만일 윤재영이 애인이라면 그렇게 노골적으로 이층집 남경희네 부녀를 감싸고 돌았을 이유가 없지. 안 그렇수?”

하고 하림 대신 자기가 변명이라도 해주듯 말했다.

“사실을 말하자면 윤재영이 그녀는 자기 아버지를 닮아 어릴 때부터 욕심이 많았다우. 자기가 갖고 싶은 건 꼭 가져야 속이 시원한 애였지. 이제 와서 말이지만 처음엔 그녀는 나에게 와서 자기를 도와달라고 부탁을 했었다우. 난 단번에 거절을 했지. 그땐 이미 이층집 부녀가 들어와 살고 있었고, 난 마음 속으로 그녀를 도와주고 싶었거든. 그런데 그놈, 최기룡이를 꼬득여 이렇게 일을 벌일 줄은 꿈에도 몰랐지.”

그는 스스로 자책이라도 하듯 말했다. 그리고 보면 바보가 된 사람은 하림 자기 뿐만 아니라 이장 운학도 마찬가지였던 셈이다.

“하긴 이젠 다 지난 일이우. 낼 모래면 송사장이 다시 공사 시작한다고 떠들고 다니더만.”

빗줄기가 제법 굵어졌다. 갑자기 이마가 시원해졌다.

“이크, 진짜 한바탕 쏟아질 모양이네. 어쨌거나 그동안 고생 많았수. 잘 가시우.”

황황히 인사말을 마친 운학이 돌아서서 마당을 가로질러 나갔다. 절룩거리며 걸어가는 그의 등짝을 하림은 그 자리에 서서 포도밭 옆길로 다 빠져나갈 때까지 지켜보았다.

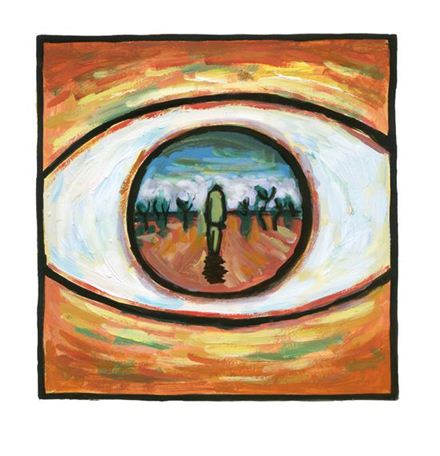

혼자 떠들고 혼자 돌아서 가는 그의 뒷모습이 왠지 허전하고 쓸쓸해서 오랫동안 하림의 망막에 잔영처럼 남아 있었다.

글. 김영현 / 그림. 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![北 김정은 얼굴 '덥석'…'예뻐해 함께 다닌다'는 김주애가 후계자? 아들은?[양낙규의 Defence Club]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2023042407464898154_1682290007.jpg)

!['나의 최애' 연예인도 아닌데 얼굴 보러 '북적'…다카이치 팬덤활동 '사나카츠' [日요일日문화]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021115583038893_1770793111.png)