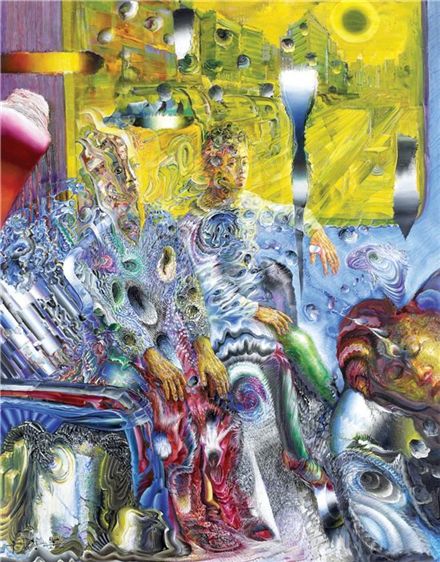

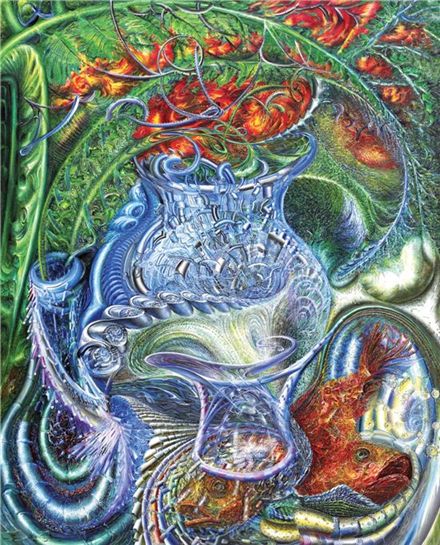

권동철의 그림살롱 104회 | 서양화가 우창훈 ‘다차원 세계’연작

탁 트인 광야를 가로지르는 느릿한 물결 위. 나뭇잎 하나 떨어진다. 무질서한 낙하(落下). 궤도를 따라 운동하는 천체. 아아, 서로를 접속하는 저 빛나는 띠의 순환성!

문이 열린다. 보이며 떠오르고 밀려왔다 사라지는 통섭(通涉)의 세계. 창(窓)은 곧 마음. 평온한 눈빛이 회상으로 젖었다. 물과 물이 부딪힌다. 명제인줄 알았는데 네발 짐승이 두발로 서서 달리듯 하얀 포말(泡沫)이 밀려올 때 물과 물이 뒤섞이는 것이었다. 이것이 물의 역사였다. 물이 지나간 자리에 돋은 모래알의 흠집. 몸과 마음이 함께 가지 않은 상처. 외롭고 쓸쓸하며 텅 비어 덧없이 드러나 있는 존재. 그런데 잔돌은 유난히 반짝이며 물결 리듬은 왜 자유로운가. “제 얼굴을 들여다보고 있는 자의 시선은/안으로 향해 있다. 제 안의 어둠이 유일한 경전이 되는 세계/제 얼굴을 제 손으로 파헤치는 자는 시간의 화상(火傷)으로 사는 자이다.”<이원 詩, 얼굴 속으로>

불변의 원소(元素)처럼 대기로 쏟아지는 꽃의 행렬

해안선을 무덤덤하게 달리는 기차의 속도에 아카시아 향기가 회오리를 일으키며 날렵하게 따라 붙었다. 협곡을 지나며 꽃들의 향기는 어느새 둥그렇게 팽팽한 덩어리로 변해 있었다. 그곳을 빠져나오자 명쾌하며 간결한 행렬(matrix)처럼, 무목적으로 도시를 찾은 이방인 같이 갑자기 무엇이 툭하고 터지는 듯 했다. 뜻밖이었다. 다른 것과 섞이지 않는 불변의 원소처럼 형형색색의 꽃들이 대기로 쏟아져 나왔다. 장미, 라일락, 감꽃, 연꽃….

의자에 고개를 젖힌 채 깊게 잠이 든 승객은 도시에서 불안했던 저녁노을의 기억을 애써 외면했다. 삶의 풍파가 노랗게 물든 동그란 노을처럼 견고했던 시절, 그는 이곳서 밀려났다. 노파는 청춘의 상념에 빠졌다. 불꽃같았던 열정, 가는 다리에 힘이 꿈틀거린다. 스스로의 믿음을 의아해 한 탓일까. 가늘게 한 눈만 두리번거린다. 그 순간, 도시를 바라보며 바다의 노래를 듣던 청춘이 차장에 잠깐 스친 눈동자 하나에 심하게 혼란스러워했다. ‘나의 얼굴이었나?’, ‘아니 그 눈빛이 본모습이란 말인가?’

평행선의 절절한 희생없이 종점에 도착하는 기차가 없듯 역(驛)의 존재 이유도 본시 거기서 부터이다. “오오 나보다 더 그리운 것도 가지만 나는 남네 기차는 가네/내 몸속에 들어 온 너의 몸을 추억하거니/그리운 것들은 그리운 것들끼리 몸이 먼저 닮아 있었구나”<허수경 詩, 기차는 간다> 그리고 연노랑 황혼이 드리운 어느 저녁, 남빛 물방울이 떨어지며 점점 당신의 입술이 매혹으로 물들 때 알게 되리라. 갈무리되는 인간의 존귀함, 그 매만질 수 없는 불멸의 혼(魂)을….

이코노믹 리뷰 권동철 기자 kdc@

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)