해외학력 조회해보면 10명 중 1명은 거짓

[아시아경제 박혜정 기자]# 훤칠한 외모에 세련된 말솜씨, 미국 명문대 MBA 학위까지 소지한 A씨는 내로라하는 인재다. 경력도 화려하다. 이직이 잦긴 했지만 국내 10대 그룹사에서 주요 업무만 맡았다. 그러나 주위에서는 웬일인지 학력에 비해 업무 성과가 엉망진창이라고 입을 모은다. 꼬리가 길면 잡힌다고 했던가. 결국 덜미를 잡히고 말았다. A씨의 학력을 의심한 인사담당자가 해외학력을 조회했던 것. 이렇게 드러난 A씨의 학력은 해외 명문대는커녕 고등학교 졸업이 전부였다.

이 회사 인사담당자는 "학력에 비해 업무 역량이 너무 형편없었다. 알고 보니 학력 위조를 한 사실이 드러나기 전에 퇴사해 6개월 이상 근무한 경력이 없더라"며 경악을 금치 못했다.

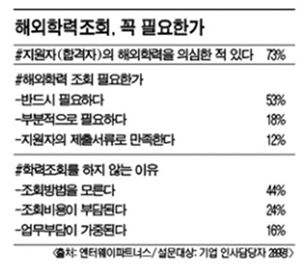

학력을 속이는 사례가 빈발하면서 기업들도 속을 태우고 있다. 이와 관련 인사담당자의 상당수는 지원자의 해외학력을 의심한 적이 있다는 조사결과가 나왔다. 엔터웨이파트너스가 기업의 인사담당자 289명을 대상으로 조사한 결과에 따르면, 73%가 '지원자(합격자)의 해외학력을 의심한 적 있다'고 답했다. 해외학력 조회에 대한 필요성에도 53%가 '반드시 필요하다'며 공감했다. '부분적으로 필요하다', '지원자의 제출서류로 만족한다'는 답변은 각각 18%, 12%에 그쳤다.

그러나 현재 해외학력 조회를 실시하고 있는 기업은 적다. 15%만이 직접 지원(합격)자의 해외학력을 조회하고 있다. 왜 일까. '조회방법을 몰라서'(44%), '조회비용 부담'(24%), '업무부담 가중'(16%) 등의 의견이 나왔다.

◆2007년부터 해외학력 조회 업체 등장…조회 건 증가세= A씨와 같은 해외학력 위조 사례가 채용 관련 시장에서 심심치 않게 이어지자 해외학력 조회 서비스도 등장했다. 국내에 해외학력 조회 서비스가 시작된 건 2007년 신정아 사건이 계기가 됐다.

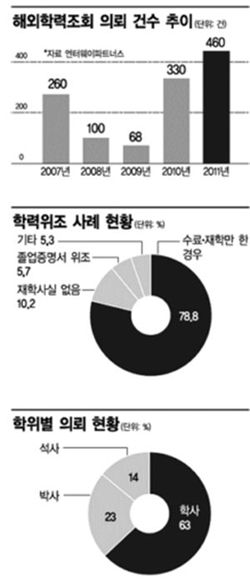

업계에 따르면 현재 국내에서 사설 학력조회 업체는 손에 꼽을 정도다. 관련 서비스를 국내 처음으로 시작한 헤드헌팅 업체 엔터웨이파트너스(이하 엔터웨이)를 필두로 커리어케어, 베스트아이디코리아, 체크 코리아 등이 대표적이다. 엔터웨이 해외학력조회 담당자는 "2007년 신정아 사건 이후 바로 해외학력 서비스를 시작했다"면서 "2007년 270건이던 의뢰 건수가 2008년 글로벌 경제위기 후 급감했다가 2010년 330건, 2011년 460건으로 다시 늘고 있다"고 말했다.

조회 수수료는 학교가 위치한 국가나 학위의 종류 등에 따라 다르다. 국내 업체의 경우 1건당 10만~20만원선이다. 비용 문제로 직접 해외학력을 조회하는 기업까지 포함할 경우 실제 학력을 조회하는 기업은 늘어난다.

해외 학력조회는 나라별, 학위별로 검증 방법과 과정이 다르다. 미국이나 캐나다는 학력 사실이 전산화돼 있어 학력조회 사이트 NSC(National Student clearinghouse)에서 확인가능하다. 이 외 학교 자체적으로 기록을 보관한 경우에는 직접 문의해야 한다. 중국은 반드시 정부가 지정한 교육부 산하기관에 학력 의뢰를 해야 하며, 일본은 학교로 직접 연락해 졸업증명서를 확인해야 한다.

엔터웨이 담당자는 "최근 해외학력 조회 추이를 보면 공기업이나 공공기관, 대학의 신규 채용의 경우 해외 학력뿐만 아니라 경력까지 상세히 조회하고 일부 대기업은 채용 과정에 포함하려는 움직임이 일고 있다"고 말했다.

◆위조비율 10%…기업들의 말 못할 고충도= 학력 조회를 해보면 위조로 드러나는 비율은 10% 안팎에 이른다. 수료를 졸업으로 속이거나 학력을 부풀리는 경우가 주를 이룬다. 위조 유형을 보면 수료 또는 재학했는데 졸업했다고 속인 경우가 78.8%로 압도적이다. 이 밖에 재학 사실이 없거나(10.2%), 졸업증명서를 위조한 경우(5.7%)도 있다.

연령대별로는 학사학위를 소지한 80년대 생들은 위조 사례가 비교적 드물다. 주로 30대 중·후반의 경력자들이 서류 위조나 고졸 학력을 부풀리는 비율이 높다. 검증 학위는 학사(63%)가 석·박사 보다 확연히 많다.

B씨가 대표적인 예다. 중국에서 학사와 석사학위를 취득한 B씨는 현지 기업에서의 업무 경력을 인정받아 국내 유명 대기업 계열의 중국 사업팀장으로 발탁됐다. 경영학과 전혀 무관한 학과였지만 중국 거주기간이 길고 현지 근무 경력이 크게 작용했다. 그러나 근무 시작 한 달 만에 B씨의 정체가 들통 나고 말았다. 회사 측에서 해외학력을 지닌 직원들을 단체로 조회해보니 학사학위만 취득했고, 수료로 끝난 석사는 위조했음이 드러난 것이다.

상황이 이렇다보니 기업들의 말 못할 고충도 상당하다. 2010년부터 실시한 해외학력 조회에서 위조 사례가 꾸준히 발견되고 있는 C기업의 인사담당자는 "신경질이 날 정도"라고 토로했다.

해외학력은 최종 합격자를 발표한 이후 조회를 하기 때문에 위조로 판명나면 합격 발표를 취소하거나 때에 따라서는 해고 통보를 해야 한다. 기업 입장에서는 부담으로 작용한다. 이 인사담당자는 "합격자를 교육 시키고 있는데 학력 위조라고 나오면 막막할 뿐만 아니라 앞으로 해외학력자를 뽑고 싶지 않은 생각까지 들 정도"라며 "이번 기회에 기존 해외 학위 소지가 50명을 다 조회하고 있고 앞으로 신규 입사자 또한 꼼꼼히 조회할 생각"이라고 덧붙였다.

한 헤드헌팅업체 컨설턴트는 "학력 위조에 대한 뉴스가 끊이질 않으면서 기업들 사이에서 해외학력 조회에 대한 공감대가 이뤄진 것은 사실"이라면서 "비용 부담과 시간 등을 이유로 아직 활성화 되지는 않았지만 점차 정착될 것으로 기대한다"고 말했다.

박혜정 기자 parky@

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[현대차 美 40년 질주]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020612350031914_1770348900.jpg)

![[비트코인 지금]월러 Fed 이사](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2025111806174821076_1763414268.jpg)

![[뉴욕증시]3대 지수 일제히 반등 마감…기술株 저가 매수 심리 유입](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2025011506280389199_1736890083.jpg)