[아시아경제 김수진 기자] 먼 미래의 일이라고 한가하게 생각할 때가 아니다. 온실가스 감축은 지금 우리 눈앞에 닥친 과제다. 온난화의 피해가 커지는 만큼 온실가스 감축을 위한 국제사회의 압력도 커지고 있다. 우리나라는 1997년 교토의정서 합의 당시 개도국으로 분류돼 의무감축국 지정을 피했다. 그러나 성장을 거듭한 경제규모와 온실가스 배출량 등을 고려하면 향후 의무감축국 대상이 될 가능성이 크다. 현재 한국의 1인당 온실가스 배출량은 세계 5~6위권인 것으로 추산된다.

이때문에 우리나라도 주요 온실가스인 이산화탄소 배출량을 줄일 수 있는 이산화탄소 포집 및 저장(CO2 capture and storage, CCS)기술 개발을 서두르고 있다. 국제에너지기구(IEA)가 2050년까지 전세계적으로 온실가스 450억톤을 감축키로 한 가운데 20%가 CCS 기술로 처리될 것이라고 전망된다. 미국, 노르웨이, 호주, 유럽 등은 대형 CCS 사업을 진행중이고, 우리나라도 지난해 7월 '국가 CCS 종합 추진계획'을 확정해 2017년부터 연간 100만톤씩 CCS 기술을 이용해 이산화탄소를 처리하기로 했다.

▲이산화탄소, 어디에 저장할까?

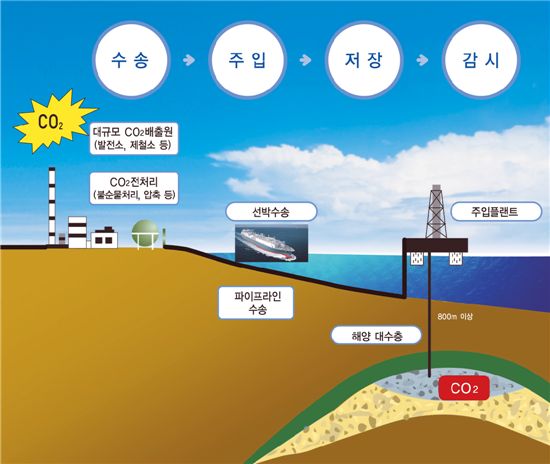

CCS 기술은 이산화탄소의 포집과 운송, 저장으로 나뉜다. 먼저 발전소나 제철소 같은 이산화탄소 대량 배출원에서 회수공정을 통해 모은 이산화탄소를 파이프라인이나 수송선으로 저장장소까지 옮긴다. 대개 수송 거리가 1000km 미만일 경우 파이프라인을 이용하고, 그 이상의 장거리나 해외 수송에는 운반선을 이용하는 것이 경제적이다. 문제는 마지막 과정이다. 대체 어디에 저장해야 할까?

가장 많은 연구가 이뤄지고 있는 것은 땅 속 저장, 즉 지중저장이다. 내륙이나 해저의 깊은 지층 속에 이산화탄소를 저장하는 것이다. 먼저 고갈된 유전이나 가스전에 이산화탄소를 집어넣을 수 있다. 그러나 우리나라는 육상에 유전ㆍ가스전이 없고 땅덩어리도 좁다. 이 때문에 해양지중저장이 더 유력한 대안으로 받아들여진다. 해양지중저장은 깊이 800m 이상의 바다 속 대수층에 이산화탄소를 저장한다. 대수층은 전세계 대부분의 지역에 존재하는 만큼 이산화탄소를 대량으로 저장할 수 있다는 장점이 있다. 경제성도 뛰어난 것으로 평가돼 미국, 노르웨이, 일본 등에서 활발히 연구중이다.

▲우리나라 기술개발, 어디까지 왔나

대수층은 사암으로 된 퇴적층이다. 모래가 단단히 다져진 다공질 사암층 사이에 바닷물이 차 있다. 여기에 주입관을 지하 1km 이상 꽂고 이산화탄소를 압축해 주입한다. 이렇게 주입된 이산화탄소는 높은 압력으로 인해 형태는 액체이지만 흐름은 기체와 같은 초임계 상태로 변한다.

사암층 구멍 사이사이에 채워진 초임계상태의 이산화탄소는 수백년 이상이 흐르면 광물질과 결합해 고체 상태로 반영구적으로 저장된다. 대수층 위쪽에는 뚜껑 역할을 하는 덮개암이 있다. "진흙으로 된 불투성(不透性) 덮개암이 가스를 빠져나가지 못하게 합니다. 밥뚜껑이라고 생각하면 됩니다." 해양지중저장 연구를 이끌고 있는 해양연구원 강성길 박사의 설명이다.

해양지중저장 연구의 '기본'은 대수층 탐색이다. 이산화탄소가 초임계상태를 유지할 수 있도록 높은 압력을 유지하려면 깊이 800m이상의 대수층을 찾아야 한다. 강 박사는 "이산화탄소를 저장할 수 있는 완벽한 퇴적구조를 찾는 게 관건"이라며 "지층 상부에서 지진이 일어나더라도 균열부를 덮개암이 덮어줄 수 있는 구조를 찾는 것이 필요하다"고 말했다. 조사 결과 현재로서는 동해안 남부에 위치한 울릉분지 남쪽 가장자리 지역이 유력하다. 포항에서 60km이상 떨어진 외해역이다. 이 곳을 조사한 결과 지하 2km 깊이에 사암층이 존재하는 것으로 나타났다. 해양연구원은 2013년까지 정밀분석을 거쳐 대규모 저장이 가능한 지역을 제시한다는 계획이다.

강 박사는 "2017년 이후 100만톤 이상 이산화탄소를 저장하기 위한 기초기술 개발은 끝났다"며 "올해부터 향후 5년간 실증사업을 위한 실용화 기반기술을 확보하는 단계로 들어간다"고 말했다. 저장뿐만 아니라 파이프라인, 선박 등 수송체계 구축과 환경위해성 평가 및 관리기술에 대한 메뉴얼 확보도 함께 진행된다. 지금까지가 1단계였다면 향후 5개년은 범부처적으로 진행되는 5개년 대형사업인 셈이다. 특히 수송체계 구축의 경우 국내 조선기술로 수송선을 개발해 조선해양산업 신시장 개척까지 노릴 수 있다는 설명이다. "국내에선 서해안에 대규모 이산화탄소 발생시설이 많습니다. 일단 파이프라인보다는 수송선으로 운송하는 게 경제적이예요. 국내 조선소가 수송선 개발기술을 보유하면 이를 수출산업화할 수 있다는 것도 장점입니다."

강 박사는 "2030년이 되면 CCS 기술과 관련해 2조6000억원 규모의 경제적 효과와 4만개 일자리를 창출할 수 있을 것"이라며 "2003년 처음 해양지중저장기술 연구를 시작할 때는 대한민국에서 가능하겠냐는 의심도 받았지만 이제 CCS사업은 확고한 녹색 신성장동력"이라고 단언했다.

김수진 기자 sjkim@

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![오입금 된 비트코인 팔아 빚 갚고 유흥비 쓴 이용자…2021년 대법원 판단은[리걸 이슈체크]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020910431234020_1770601391.png)