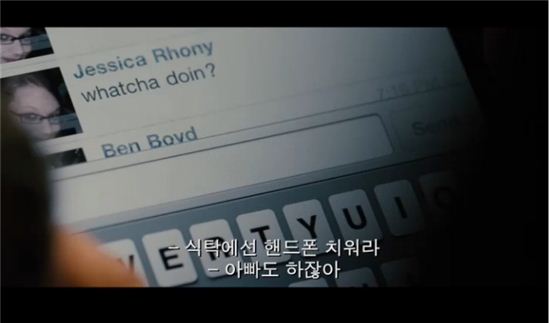

[아시아경제 권용민 기자] 한 침대에서도 메신저로 소통하는 부부. 방에 있는 아들에게 밥먹으라는 댓글 남기는 엄마. 가랑비에 옷 젖듯 소셜네트워크서비스(SNS)는 어느새 우리 삶 깊숙이 파고들었다. 메시지 전송과 정보의 공유, 뉴스·게임 플랫폼을 넘어 금융·전자상거래까지 영역을 넓히며 영향력을 키워가고 있다.

파란 화면에 시끄러운 모뎀 연결음으로 시작된 서비스가 진화해온 SNS의 역사는 가히 눈부시다. 1990년대는 '전화선'을 통해 누군가와 연결돼 있다는 자체가 신기했었다.

PC통신은 SNS의 시초라고 할 수 있다. 1988년(천리안)과 1989년(하이텔) 처음 만들어져 1994년에는 나우누리, 1996년에는 유니텔이 등장하기 시작했다. 개성있는 대화매명으로 누군가를 사귀고, 영화·음악·컴퓨터·스포츠 등 다양한 주제의 온라인 동호회도 생겨나기 시작했다.

초고속인터넷 서비스가 등장하면서 PC통신은 잊혀지기 시작했다. 프리챌 커뮤니티와 다음 카페 등의 서비스가 PC통신 동호회를 대체하기 시작한 것이다. 지역이나 회사를 기반으로 운영되는 커뮤니티도 만들어졌지만 기본적으로 당시의 SNS는 대규모 회원을 운영하는 클럽 형태였다. 주로 공통된 관심사를 전제로 했다.

그러다 아이러브스쿨, 싸이월드 등 '온라인형' 오프라인 관계가 형성됐다. 본격적으로 인간 관계가 온라인으로 속으로 들어가면서 일상과 사이버 세상이 연속성을 지니게 된 것이다. 2001년 등장한 싸이월드에서 이용자는 미니홈피를 꾸미고 좋아하는 음악과 폰트를 구입해 '일촌'과 일상을 공유할 수 있었다.

스마트폰이 등장하면서 모바일 기기에 맞게 제한된 글자 수로 소식을 전할 수 있는 해외서비스들이 인기를 얻었다. 전 세계적인 플랫폼으로 성장한 트위터, 페이스북이 국내 사용자들을 잠식했다. 자신의 공간에 머무르지 않고 시간에 따라 새로운 소식이 보일 수 있게끔 디자인된 방식으로 온·오프라인 사이의 벽을 허물며 점차 생활과 SNS를 밀착시켰다.

SNS는 세로 화면의 스마트폰에 최적화한 형태로 재탄생하며 인터넷 업계에 지각변동을 불러왔다. 이때 카카오톡, 라인 등 모바일 메신저 서비스가 등장하며 새로운 플랫폼으로 자리잡았다. 특히 카카오톡은 2010년 3월 아이폰 전용 메신저 앱으로 출발하여 불과 4년 만인 지금, 국내에서 비등한 경쟁자를 찾아볼 수 없을 만큼 성장한 대표적인 메신저 플랫폼 서비스로 성장했다.

이제 SNS는 메시지 전송과 정보의 공유, 뉴스·게임 플랫폼을 넘어 금융·전자상거래까지 영역을 넓히며 영향력을 키워가고 있다. 카카오톡은 최근 모바일 송금·소액결제 서비스인 '뱅크월렛 카카오' 상용화 한다. 우리은행, 외환은행, KB국민은행 등 13개 금융사가 참여하고 있다. 네이버의 자회사 캠프모바일이 운영하고 있는 SNS 밴드 역시 지난 21일 전자상거래 기능을 갖춘 '밴드 패션'을 오픈하고 쇼핑 서비스를 시작했다.

전 세계 가입자 수가 10억명이 넘는 페이스북도 최근 뉴스피드에 올라온 제품 페이지를 통해 바로 물건을 구입할 수 있는 '구매(Buy)' 버튼을 시험하고 있다. 트위터도 지난달 '지금 구매하기(Buy Now)' 기능을 도입했으며, 결제 관련 벤처기업인 카드스프링을 인수하는 등 전자상거래 서비스를 강화하고 있다.

한편 사람들의 SNS 활동은 점점 폭발적으로 이루어지고 있다. 일각에서는 인관관계를 맺고 있는 모든 사람들에게 개인의 사생활이 모두 공개되는 듯한 불편한 감정이 발생된다는 지적도 나온다. 이에 대해 업계 관계자는 "분명한 것은 SNS는 편리하지만 삶 자체가 돼서는 안된다"면서 "스스로를 가상세계에 가둬둔 것은 아닌지 되돌아봐야 한다"고 전했다.

권용민 기자 festym@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![오입금 된 비트코인 팔아 빚 갚고 유흥비 쓴 이용자…2021년 대법원 판단은[리걸 이슈체크]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020910431234020_1770601391.png)

![일주일 만에 2만원에서 4만원으로 '껑충'…머스크 언급에 기대감 커진 한화솔루션[이주의 관.종]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021109215637724_1770769315.jpg)