하림은 순간 혜경이 남편이었던 양태수 선배의 얼굴이 떠올랐다.

곱슬머리 양. 세상에 튜닝되기 싫어 반항하던 그 역시 그런 종류의 사람이었을까.

“그렇다고 세상 일이 묵살되나요?”

그의 장광설 끝에 하림이 조심스럽게 이의를 달아보았다.

“세상의 병은 이미 깊어졌고, 그 어떤 선지자도 구세주도 더 이상 이 세상을 구원할 수는 없소.”

그는 냉소라도 치듯 말했다.

“인간이란 존재를 고귀하게 볼 필요는 없소. 인간 역시 원숭이나 다름없는 그저 생명을 가진 동물에 불과하다오. 말하자면 우리는 동물의 왕국에 사는 거요. 동물의 왕국에서는 힘 센 자 승리자는 살아남고, 힘 없는 자, 패배자는 죽게 마련이오. 얼마나 단순하고 명쾌하오? 그게 이른바 도덕의 피안이라는 거요. 생명의 세계지요. 역사에 도덕이 등장하고부터 인간은 비극적으로 되었소. 아니, 비극을 인식하게 되었다고 하는 편이 옳겠소. 차라리 그게 없다면 얼마나 편하지 모를거요. 만일 내가 패배자라면 죽으면 되고, 승리자라면 당당히 그 승리를 즐기면 될거요. 그게 자연의 가장 기본적인 법칙이니까.”

그렇담 어쩌라는 말인가? 하지만 그의 대답이 미처 끝나기도 전에 숲 사이로 앞에 작은 황토집 하나가 나타났다. 물어보나마나 앞에서 걸어가고 있는 수관선생의 거처였다.

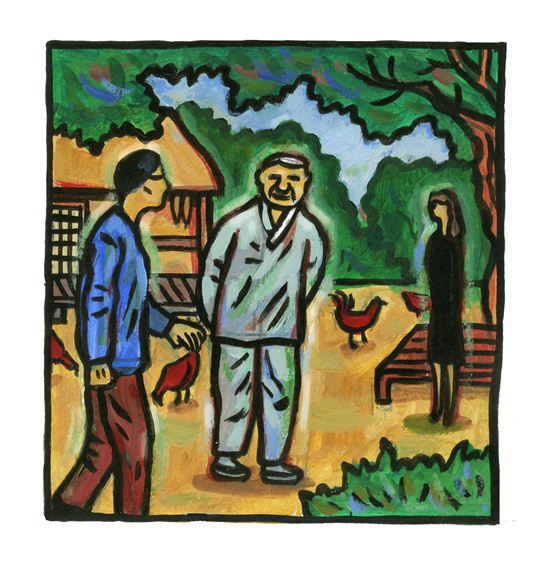

그의 황토집 거처는 별로 크지는 않았다. 작은 마당엔 닭이 서너마리 한가롭게 모이를 찾아 돌아다니고 있었고, 열린 방문 사이로 책이 잔뜩 쌓인 두 칸짜리 방이 보였다. 한 눈에도 무척 단출하고 깨끗하게 보였다. 무엇을 달이는지 마당엔 은은한 한약재 냄새가 감돌고 있었다.

그런데 마당 한쪽 대추나무 아래에 누군가가 먼저 와 있는 사람이 있었다. 그녀는 나무평상에 앉아 있다가 수관 선생과 함께 들어오는 하림을 발견하고는 깜짝 놀란 듯이 자리에서 발딱 일어났다. 뜻밖에도 이층집 여자, 바로 남경희였다. 놀란 것은 그녀뿐이 아니라 하림도 마찬가지였다.

“어머...! 장선생님.”

“아니, 어쩐 일로....”

거의 동시에 두 사람이 소리를 질렀다.

“아는 사이였나?”

수관 선생이 그런 두 사람을 번갈아보며 말했다.

“하긴.... 손바닥만한 데니까. 잘 됐군. 같이 방으로 들어가서 차나 한잔 해요.”

그는 곧 아무렇지도 않은 듯이 먼저 신발을 벗고 방으로 들어갔다. 잠시 머쓱한 표정을 짓고 있던 두 사람 역시 그런 표정을 짓고 있어야할 아무런 까닭도 없다는 것을 알고는 곧 그의 뒤를 따라 방으로 들어갔다.

“그날은 잘 들어가셨어요?”

자리에 앉자마자 남경희가 물었다. 일부러 수관 선생이 들으라고 하는 소리 같기도 했다. 수관 선생은 무심한 듯 차탁을 끌어다 놓고 전기 포터에 물을 올렸다. 익숙한 솜씨였다.

“예.”

하림은 짤막하게 대답했다. 그녀를 보자 수관 선생의 장광설은 까맣게 사라지고 대신 이장 운학이 떠올랐다. 그날 바래다주고 돌아오는 길에 이장 운학을 만났다는 이야기는 차마 그녀에게 할 수가 없었다.

글. 김영현 / 그림. 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![오입금 된 비트코인 팔아 빚 갚고 유흥비 쓴 이용자…2021년 대법원 판단은[리걸 이슈체크]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020910431234020_1770601391.png)