“한때 광우병 문제로 온 세상이 떠들썩하게 촛불 시위가 벌어졌죠. 나도 처음엔 자칫 감동먹을 뻔 했지요. 아, 아름답구나! 하고 감탄을 했을 정도였으니까. 새로운 민주주의의 시작이랄까 그런 걸 보는 기분이었어요. 하지만 그리고 어떻게 되었나요? 무엇이 변했나요? 아무 일도 없었던 것처럼, 다들 그렇게 살잖아요? 막는 자나 하는 자나 생명에 대한 본질적 반성이 없이 시작한 것, 단지 미국소를 먹느냐, 호주소를 먹느냐, 한국소를 먹느냐 하는 차이 밖에 없었다는 것, 탐욕스런 식탁은 전혀 바꿀 생각이 없는 자들의 자아도취적 행위에 지나지 않는다는 걸 얼마 지나지 않아 알게 되었지요. 그런 결과는...? 당연히 아무것도 달라진 것 없이 서로 상처만 남았을 뿐이죠. 상처만....! 세상을 바꾸려면, 먼저 자기 자신부터 바뀌지 않으면 안 된다는 지극히 중요한 황금률을 잊은 때문이죠.”

그는 하림을 향해 마치 그런 탓이 그에게 있는 것처럼 화가 난 목소리로 말했다. 하림은 그저 묵묵히 고개를 주억거리는 도리 밖에 없었다.

떡 본 김에 제사라더니, 하림이 자기 이야기를 들어줄만한 오래간만에 나타난 상대라고 했는지 수관 선생의 장광설이 이어졌다.

“그렇다고 오해는 하지 마시우. 내가 세상을 바꿀 수 있다고 그렇다는 말은 아니니까.”

그는 다시 돌아서서 가던 길로 계속 가며 말했다.

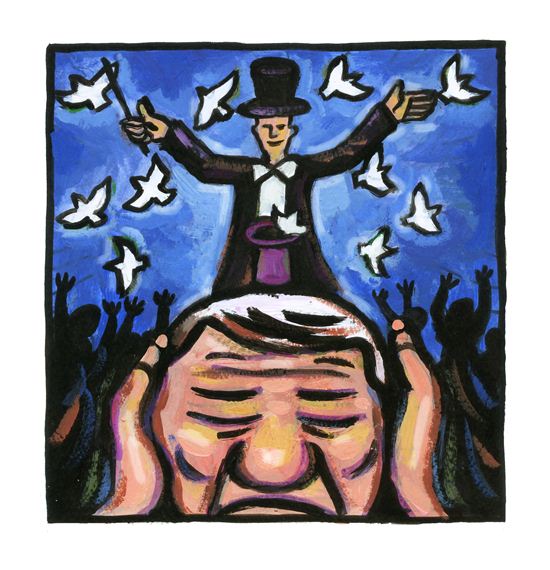

“차라리 난 사실 세상 구제하겠다고 돌아다니는 놈들은 모두 가짜라고 생각하는 사람 중의 하나요. 정치가건 목사건 승려건 마찬가지요. 구호가 거창하면 거창할수록 사기꾼에 더 가깝죠. 야바위꾼이 판을 벌여놓고 사람들을 꾀는 것처럼, 그들은 곧 종말이라도 올 것처럼 온갖 협박과 공갈을 일삼고 곧 새로운 세상이 올 것처럼 허황한 꿈을 심어주죠. 일종의 마술이죠. 정치도, 이념도 일종의 마술이요. 거기에 걸려들면 누구도 제 판단을 잃어버리고 좀비처럼 변하고 말아요. 나도 한 때는 그런 사람 중의 하나였소.”

하림이 듣거나말거나 그는 전혀 괘념치 않는다는 듯이 혼자 말하며 그는 휘적휘적 걸음을 옮겨놓고 있었다. 골짜기로 이어진 길은 그리 험하지는 않았다. 옆으로 많지 않은 물이 흐르는 계곡이 나타났다. 계곡 옆으로 오리나무 숲이 보였다.

“이제 곧 이 아름다운 골짜기도 소용없는 시끄러운 놀이터가 되고 말거요. 저 아래 저수지 가에 공사하는 데는 가봤나요?”

그는 무심한 듯이 말머리를 돌렸다.

“예.”

그렇지 않아도 하림이 궁금하던 터였다. 은자처럼 사는 그였지만 앞으로 엄청난 변화를 몰고 올지도 모를 일에 대해 무심하지는 않을 거라는 생각이 들었다. 그렇다면 그는 ‘개를 쏘아죽인 사건’ 에 대해서는 얼마나 알고 있을까. 하지만 그는 하림의 기대와는 달리 곧 말머리를 돌리고 말았다.

“마술에 걸리지 않는 방법은 딱 두 가지 방법 밖에는 없소. 하나는 마술사보다 더 높은 식견을 가지고 있어 마술사의 마술을 꿰뚫어보는 통찰력을 가진다면 결코 속아 넘어가지 않을 거요. 두 번째는 마술사가 마술을 거는 순간, 눈을 감고 귀를 닫아버리는 거요. 마치 축구장에 어쩔 수 없이 관객으로 와있지만 경기엔 아무 관심이 없다는 듯이 스마트폰으로 드라마를 보는 사람과 같죠. 마술사에게 가장 곤혹스런 사람이 바로 그런 무관심한 작자들이오. 나로 말할 것 같으면 바로 후자에 속하는 사람이라고 할 수 있을 거요. 무관심, 고의적인 묵살..... 그게 내가 이 세상의 마술에 걸리지 않고 살아가는 나만의 방식이오.”

글. 김영현 / 그림. 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)