“체면 차릴 것 없어요. 그냥 차나 한잔 하자는 건데, 뭘.” 하림이 잠시 망설이고 있자 소연이 먼 친척 된다는 코가 뭉턱한 아저씨가 말했다. 그리고는 따라오라는 말도 없이 몸을 돌려 휘적휘적 걸어갔다. 멍하니 서있던 하림도 이윽고 생각 난 듯이 그의 뒤를 따라 총총히 발걸음을 옮기기 시작했다.

동네를 벗어나자 곧 골짜기로 이어진 길이 나왔다. 그 길은 하림이 처음 가보는 길이었다. 골짜기로 들어가는 입구 삼거리에 이층집이 있었다. 거기서 오른쪽 작은 농로를 따라 가면 지난 번 하림이 이층집 남경희를 바래다주러 온 바로 그 저수지 길과 만나게 될 것이었다. 골짜기로 접어들기 위해서는 이층집 앞을 지나가지 않으면 안 되었다.

포플러 나무 사이로 저수지와 포크레인 마주 뒤집어놓은 공사장의 벌건 흙이 보였다. 공사장 한 쪽엔 현장 사무실로 쓰는 컨테이너 박스가 보였다. 총소리가 났던 밤, 죽은 개를 끌고 이층집 울타리에 던져두고 펌프 고치는 사내가 사라졌던 바로 그 컨테이너 박스였다. 그 장면이 지금도 하림의 뇌리에 선하게 떠올랐다.

이층집 앞을 지나가는 동안 하림은 그럴 필요가 없었음에도 불구하고 괜히 긴장이 되었다. 혹시 남경희 그녀와 마주치지 않을까, 하는 기대 반 걱정 반이 들었는지도 모른다. 하긴 그녀와 마주친다 해도 별로 놀라거나 이상할 것도 없었다.

하지만 그날 밤, 그녀와 너무 많은 이야기를 나누었고 거기에다 이장의 비장한 고백까지 들은 터라 영 마음이 개운치가 않았다. 남의 비밀을 너무 많이 알아버린 사람은 그 비밀의 무게만큼 무거워지게 마련이었다.

그때 문득, 이층 베란다 뒤 커다란 창문 너머로 누군가가 서서 이쪽을 쳐다보고 있는 느낌이 들었다. 하림은 자기도 모르게 고개를 돌려 흘낏 그곳으로 시선을 던졌다.

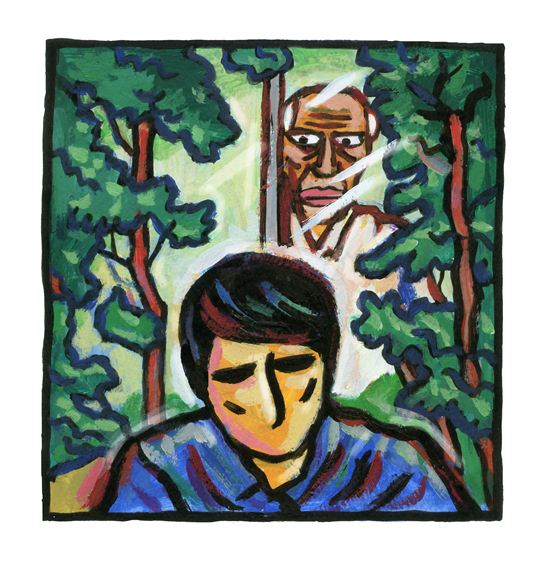

순간, 하림의 시선 끝에 누군가의 시선이 딱 걸렸다. 영감이었다. 말로만 들었던 이층집 영감이 이층 베란다 커다란 유리창 뒤에 붙어서서 이쪽을 내다보고 있었던 것이다. 괜히 오싹한 느낌이 들어 하림은 수관선생의 뒤를 급히 따라갔다. 언제부터 그러고 있었던 것일까. 아닐 수도 있었다.

그저 무심코 바깥 풍경을 보고 있다가 지나가는 하림의 시선과 우연히 마주친 것일 수도 있었다. 그럼에도 불구하고 하림은 왠지 당황한 기분이 들었다. 개를 쏘아죽인 인간이란 선입견 때문인지도 몰랐다. 하긴 그가 개를 쏘아죽였는지 어쩐지는 아직 밝혀진 것은 아니었다. 그럼에도 불구하고 비록 찰라였지만 창문 너머로 비친 영감의 광대뼈가 튀어나온 깡마른 인상과 쏘아보는 듯한 눈빛에 하림은 자기도 모르게 뜨끔한 기분이 들었던 것은 어쩔 수가 없었다.

영감의 시선이 한동안 뒤통수에 따라 붙는 느낌이 들었다. 하지만 수관 선생은 전혀 아는 기색이 없이 여전히 잰걸음으로 약간 고개를 숙인 채 앞만 보고 걸어가고 잇을 뿐이었다. 본격적으로 골짜기로 접어들자 계곡 물소리가 들렸다. 거기로 잠시 걸어들어가자 길 아래에 넓은 개활지가 나타났는데 낡은 헛간처럼 생긴 제법 큰 우사(牛舍)가 보였다. 그러나 소는 한 마리도 보이지 않았다.

글. 김영현 / 그림. 박건웅

김영현 기자

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![[뉴욕증시]엔비디아 호실적에도 혼조세 마감…나스닥 1.2% 하락](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026022707143655038_1772144076.jpg)

![[기로의상장사]비엘팜텍①수상한 급등 뒤 수십억 차익 본 CB세력](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026022615483454573_1772088514.jpg)