권동철의 그림살롱 116회 l 한국화가 이열모…‘실경산수화의 吟味’연작

span style="color:#8781bd;">“탁류에 쓸리지 않고 고독하지만 맑은 꿈을 가질 수 있었다”며 시골서 자란 유년시절을 회고 한 이열모 화백. 여든의 그는 “그림을 그리지 않았다면 각박한 세상에서 인생을 낭비했을 수도 있었을지 모른다. 우리 산천에는 현실의 속진(俗塵)을 걷어 낼 수 있는 지혜가 스며 있다”고 전했다.

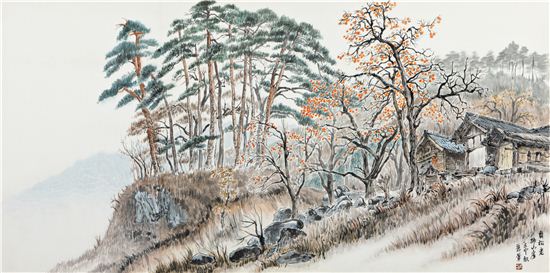

삶의 시간을 몸으로 견인하겠노라며 지천명 나이에 아무런 연고도 없는 두메산골을 친구는 찾아들어갔다. 벗을 만났으나, 진흙 바른 스러져가는 헛간 뜨락에 고즈넉하게 앉아 티끌 한 점 없이 드높은 하늘아래 무리지어 곧게 선 소나무와 주황으로 물든 감을 물끄러미 바라만 볼 뿐이었다. 그때 친구의 감빛 얼굴 주름위로 감흥에 젖은 잔잔한 희열이 언뜻 보였다.

등짝 서늘한 저녁바람이 수북 쌓인 낙엽 속을 파고든다. 비탈의 텃밭은 허무처럼 텅 비어 쓸쓸하다. 그러나 농부는 아는 것이다. 거룩한 생명을 품고 다함없는 헌신으로 불사른 까칠한 대지의 맨 얼굴임을. 또 어느 한 날 싸락눈이 매몰차게 빈들 마른 흙 위로 투두둑 쏟아지면 마침내 잎들은 산산이 흩어진다는 것을. 그러나 그 완전한 부서짐은 얼마나 놀라운 부활의 밑거름이었던가.

수수한 가지에 진홍의 과실이 주렁주렁한 감나무가 담박한 자태로 정취(靜趣)에 젖은 길손을 불러 세운다. “가을이면 그렁그렁 매달아놓은 붉은 눈물 바람결에 슬쩍 흔들려도 보는 것이다/저를 이곳에 뿌리박게 해놓고 주인은 삼십년을 살다가 도망 기차를 탄 것이 그새 십오년인데…/감나무 저도 안부가 그리운 것이다”<이재무 시, 감나무>

낮은 야산의 한 모퉁이가 황토 속살을 벌겋게 드러낸 채 수직으로 깎긴 비탈진 경사를 드러냈다. 이 위태로운 상황에서도 소나무들은 견고한 뿌리들의 결속으로 꼿꼿하다. 풀과 뿌리가 서로 엉켜 맨 흙을 덮어나가는 검게 그을린 띠를 바라보며 자신의 존재를 지켜나가는 뜨거운 영혼의 열정이 숭고하기만 했다. 산다는 것….

매일 저 맨살의 비탈을 여린 줄기들이 몸으로 감싸야 흘러내리는 흙을 막을 수 있는 것처럼 생(生)은 그렇게 절박한 순간의 연속이런가. 그러나 이 가파름에 직면한 위기를 딛고 사철 푸름을 유지하는 것이야말로 겨레혼을 지켜온 민초들의 위대한 정신이 아니겠는가.

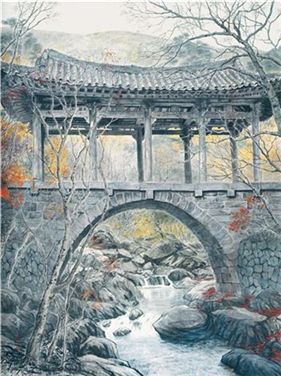

산사 가는 길목. 지붕이 있는 우아한 아치 다리너머 나뭇잎들이 정염(情炎)처럼 타들어간다. 다리를 건너는 자와 되돌아오는 나그네. 또다시 계곡을 타고 내려오는 찬바람, 졸졸졸 흘러내려가는 물줄기가 편력((遍歷)의 시간을 낳는다. 뜨겁던 여름날 표연(飄然)히 떠돌던 부르튼 발을 담근 중년이 황홀한 경치 속에 향수를 달래듯 콧노래를 흥얼거릴 때 무심한 듯 가을은 깊어가고 있었다.

이코노믹 리뷰 권동철 기자 kdc@

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![일주일 만에 2만원에서 4만원으로 '껑충'…머스크 언급에 기대감 커진 한화솔루션[이주의 관.종]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021109215637724_1770769315.jpg)