우리 맘 속엔 문제아 완득이가 있다

[아시아경제 태상준 기자] 추석 연휴가 끝난 10월부터 겨울 블록버스터들의 공습이 시작되는 12월 초까지 한국 극장가는 전통적으로 ‘파리’ 날리는 비수기다. 그러나 20일 개봉한 영화 ‘완득이’(제작_㈜유비유필름, 어나더무비스㈜)는 관객들의 호의적인 입소문에 힘입어 ‘그로기’ 상태의 극장들에 '팔팔'한 생기를 불어넣고 있다. 개봉 일주일 만에 비수기 성적으로서는 이례적인 스코어인 전국 관객 80만 명을 넘어선 '완득이'는 평일에도 10만 명에 육박하는 관객들을 동원하며 여전히 펄펄 난다. ‘완득이’는 도무지 잦아들 것 같지 않았던 ‘도가니’의 엄청난 파장을 잠재웠으며, 같은 날 맞붙은 ‘소간지’ 소지섭과 ‘동이’ 한효주 주연의 ‘오직 그대만’도 가볍게 물리쳤다. 할리우드에서 날아온 공룡 블록버스터 ‘리얼 스틸 Real Steel’과 ‘삼총사 3D The Three Musketeers 3D’도 속수무책이다. 이쯤 되면 ‘완득이’의 놀라운 흥행의 이유가 궁금해진다.

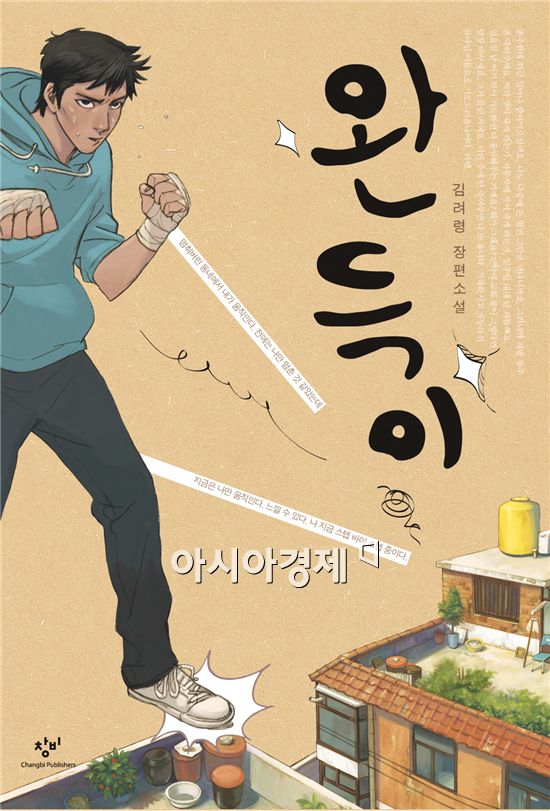

소설, 완득이

영화 ‘완득이’는 지난 2008년 김려령(41) 작가가 출간한 동명의 청소년 소설을 바탕으로 하고 있다. 심사위원 만장일치로 1회 창비청소년문학상을 수상한 소설 ‘완득이’는 발간 직후 20만 부가 바로 판매됐으며, 현재까지 70만 부 이상의 판매고를 올리며 스테디 셀러로 자리매김한 작품이다. 2008년만 해도 반항기 다분한 10대 청소년 캐릭터가 고루한 기성세대에 분노해 일어나는 내러티브의 성장 소설이 대세였지만, ‘완득이’의 타이틀 롤이 철저히 옳은 길을 지향하는 ‘바른 생활 청년’ 이라는 점은 특이했다. 학교에서 공부는 바닥, 게다가 말보다 주먹이 먼저 나가는 ‘문제아’의 조건을 완벽하게 갖췄지만, 사실 이는 그에게 드리워진 불우하고 부조리한 환경과 사회에 대한 일종의 적응 방식이었다. 더욱이 퇴락한 나이트 클럽과 지방 장터의 쇼 무대를 전전하는 꼽추 아버지, 그리고 뒤늦게 알게 된 필리핀에서 온 불법 체류자 어머니의 존재는 완득이를 안쪽으로만 밀어 넣었다.

하지만 완득이는 여기서 멈추고 엇나가지 않았다. ‘멘토’를 자처하는 ‘조폭’ 선생님 ‘동주’와 이 세상에서 가장 정직한 운동으로 통하는 ‘킥 복싱’의 극한을 경험하며 완득이는 자신이 나아갈 방향과 정체성을 깨달아간다. 이처럼 소설 ‘완득이’는 도시 빈민과 장애인, 불법체류자와 다문화 가정 등 심각하고 무거운 동시대 사회 문제들을 경쾌하지만 절대 가볍지는 않게 풀어낸다. 또한 거침없고 재기 발랄한 대사와 참신한 캐릭터, 그리고 작품 전반을 지배하는 따뜻한 기운은 소설 ‘완득이’를 청소년부터 성인까지 다양한 독자층으로부터 뜨거운 반응과 지지를 이끌어 내기에 충분했다.

영화, 완득이

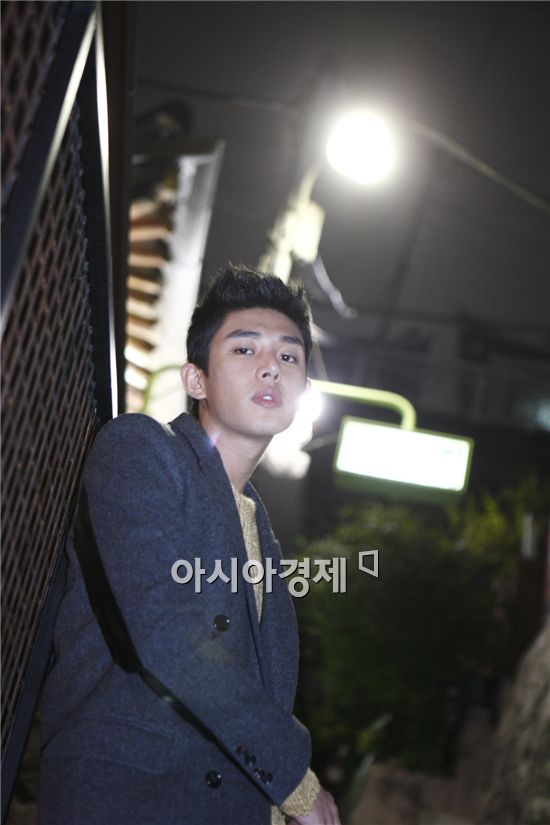

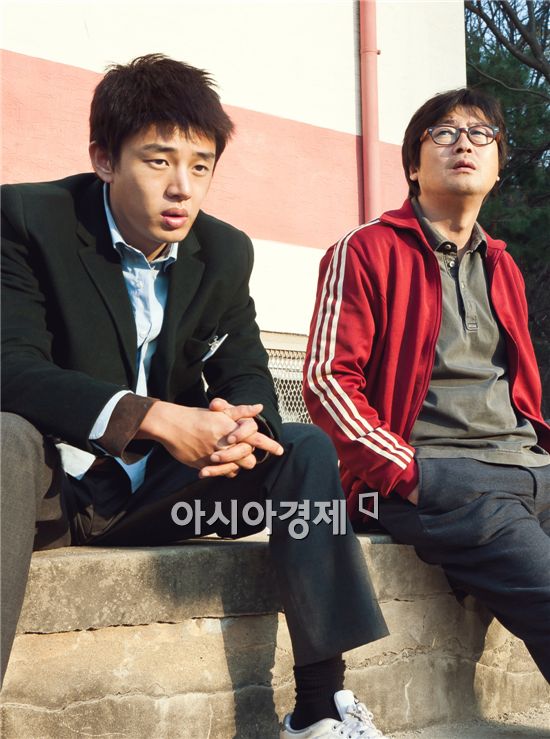

영화 ‘완득이’의 기대 이상의 흥행은 ‘타짜’의 ‘아귀’ 김윤석과 TV 드라마 ‘성균관 스캔들’의 ‘걸오사형’ 유아인의 기막힌 화학 반응에 많이 기댔다. 사실 이 두 신·구 배우들의 존재를 빼면, 개봉 전 ‘완득이’ 영화 자체에 대한 기대치가 그리 높지 않았던 것이 사실이다. ‘연애소설’과 ‘청춘만화’, 그리고 ‘내사랑’까지 줄곧 '말랑말랑'한 멜로 영화만 만들어온 이한 감독 연출에, 이미 영화의 텍스트는 잘 알려진 익숙한 것이다. 또한 척박한 가정 환경의 10대 문제아가 선생님을 만나 가족의 가치를 깨닫는다는 식의 줄거리는 ‘굿 윌 헌팅 Good Will Hunting’이나 ‘파인딩 포레스터 Finding Forrester’ 등의 영화에서 여러 번 목격한 것들이다. 까딱 잘못하면 ‘완득이’는 ‘과잉’과 ‘신파’의 나락으로 떨어질 수 있었다.

두 주연배우 김윤석과 유아인은 이런 낭떠러지에서 ‘완득이’를 구해냈다. 마치 학창 시절 친구의 모습을 보는 것 같은 완득이 캐릭터는 ‘성균관 스캔들’의 ‘아이돌’ 스타이기 이전에 영화 ‘좋지 아니한가’와 ‘우리에게 내일은 없다’에서 ‘배우’였던 유아인의 악착스러운 완벽주의로 반짝반짝 윤이 난다. 유쾌한 개성과 매력에 세상 어딘가에는 꼭 있을 것 같은 친근함이 더해진 동주는 ‘추격자’ ‘거북이 달린다’의 중견 김윤석이 선사하는 생활인 연기 ‘완성’ 버전이다. 대개 ‘도구’로 낭비되어 버렸을 것이 분명한 크고 작은 조연들도 모두 각각의 슬픔과 기쁨, 아픔과 환희를 느끼는 '살아있는' 캐릭터로 묘사되어 두 주연 캐릭터를 확실하게 보필한다. 활자 속에 갇혀있던 캐릭터의 더 성공적인 ‘장면화(visualization)’는 없을 것이라고 절로 느껴질 정도다.

김려령 작가는 영화 개봉 전 인터뷰에서 “영화를 보는 관객들이 완득이와 같은 심장 박동으로 서서히 달렸으면 하고, 동주의 천연덕스러운 배려에 같이 감사했으면 좋겠다"고 영화에 대한 기대감을 표했었다. 영화 장면이 웃길 때는 호탕하게 웃어 젖히고, 슬프고 감동적인 장면에서는 코 끝과 눈시울이 찡하기를 바라는 마음이다. 그의 바람은 ‘통’했다. 영화를 보고 극장을 나오면 이 세상에는 ‘나’와 ‘너’가 있는 것이 아닌, ‘우리’가 존재하고 있었다는 사실을 깨닫게 된다. ‘완득이’의 흥행에는 역시 이유가 있다.

태상준 기자 birdcage@

사진_류관희(ATLASPRESS)

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026013009165322085_1769732214.jpg)

![쿠팡 잡으려고 대형마트 새벽배송…13년 만의 '변심'에 활짝 웃는 이곳[주末머니]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2025042307522530624_1745362344.jpg)