12일 통신 3사 공동 기자간담회서 주장

한국통신사업자연합회(KTOA)는 12일 서울 여의도 전경련회관에서 글로벌 빅테크 망 무임승차와 관련해 이동통신3사와 공동으로 망 무임승차 하는 글로벌 빅테크 이대로 괜찮은가?를 주제로 기자간담회를 가졌다. 왼쪽부터 박철호 KT 상무, 김성진 SK브로드밴드 실장, 신민수 한양대 교수, 김영수 LG유플러스 담당, 윤상필 KTOA 실장이 질의응답 시간을 갖고 있다. 사진=차민영 기자

한국통신사업자연합회(KTOA)는 12일 서울 여의도 전경련회관에서 글로벌 빅테크 망 무임승차와 관련해 이동통신3사와 공동으로 망 무임승차 하는 글로벌 빅테크 이대로 괜찮은가?를 주제로 기자간담회를 가졌다. 왼쪽부터 박철호 KT 상무, 김성진 SK브로드밴드 실장, 신민수 한양대 교수, 김영수 LG유플러스 담당, 윤상필 KTOA 실장이 질의응답 시간을 갖고 있다. 사진=차민영 기자

[아시아경제 차민영 기자] '망 이용대가 의무화' 입법 논의 저지에 나선 구글(유튜브)이 내야 할 망 사용 대가가 자사가 전세계에서 영상으로 벌어들이는 광고수익의 0.17~0.25%에 불과하다는 주장이 제기됐다. 법안 통과 시 막대한 비용 부담으로 인해 '콘텐츠 크리에이터들에게 불이익이 갈 수 있다'는 구글 측 주장과 정면으로 위배되는 결론이다.

한국통신사업자연합회(KTOA)는 12일 서울 여의도 전경련회관 컨퍼런스센터에서 KT·SK브로드밴드·LG유플러스와 공동으로 '망 무임승차하는 글로벌 빅테크, 이대로 괜찮은가?' 기자간담회를 개최했다.

"망 이용대가=CP의 영업비용"

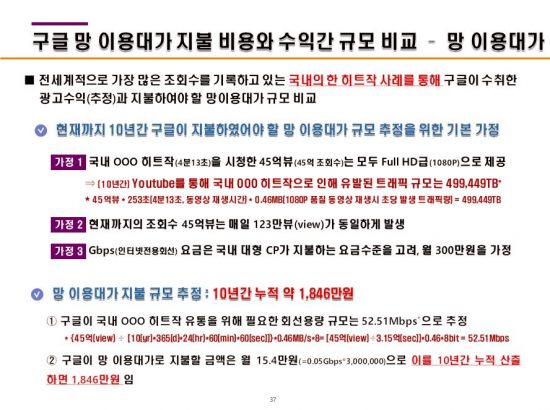

이날 발표자로 나선 신민수 한양대 경영학부 교수는 전 세계적으로 45억 조회 수를 올린 4분 13초 분량의 국내 한 인기 유튜브 영상의 사례를 들어 설명에 나섰다. 신 교수는 이 영상이 1080p의 해상도를 가진 풀HD로 시청됐다고 가정했다. 이 경우 10년간 전체 트래픽 규모는 재생 시간과 초당 발생 트래픽을 곱해 49만9449TB로 추산할 수 있다. 이에 따라 구글이 망 사용료로 국내 통신사업자(ISP)에 해당 영상 전송을 위해 지불할 금액 1846만원이 도출된다.

그렇다면 구글이 이 영상으로 얻은 광고수익은 얼마일까. 신 교수는 조회 수 1건당 해당 유튜버가 벌어들인 수익을 2∼3원으로 가정했다. 구글과 크리에이터 간 광고 수익 분배 비율은 45대 55를 가정했다. 이는 시장에 알려진 조건이다. 이 경우 45억뷰를 올린 유튜버는 90억∼135억원을 받았고, 이를 통해 구글은 73억6000만∼110억4000만원을 벌었을 것이란 추정이 가능하다.

구글이 10년간 74억원가량을 가져가는 동안 국내 ISP에는 1850여만원을 망 이용대가로 지불하는 셈이다. 신 교수는 "구글이 가져간 수익 대비 지불한 망 사용료 비율이 0.17%~0.25%에 불과하다는 결론"이라며 "망 이용 대가는 CP가 콘텐츠 유통이라는 본연의 서비스 제공을 위해 부담해야 하는 영업비용"이라고 설명했다. 실제 국내 인터넷 기업 A사의 경우 회계 항목 중 영업비용에 해당하는 '회선 비용' 항목과 기타 비용 등을 합쳐 망 이용대가로 회계 처리한다.

"과도한 망 이용대가" CP측 주장과 충돌

신 교수의 주장은 과도한 망 이용대가가 사업 존속성을 해치고 콘텐츠 크리에이터들에 대한 투자를 줄이게 만든다는 콘텐츠제공사업자(CP)측 주장과 충돌한다. 거텀 아난드 유튜브 아태지역 총괄 부사장은 지난달 20일 입법 공청회 직후 블로그 글을 통해 "인터넷 서비스 업체가 콘텐츠 기업들에 이중 부담을 주는 것으로 이 같은 비용은 콘텐츠 기업과 크리에이터들에게 불이익으로 돌아갈 것"이라며 "법 개정 시 한국에서 사업 운영 방식을 변경하는 등 어려운 결정을 고려해야 할 수도 있다"고 투자 중단 가능성을 시사한 바 있다.

국내 인기 사이트인 트위치 역시 지난달 30일 비용 부담을 언급하며 최대 해상도를 기존 1080p에서 720p로 한 단계 낮춘 바 있다. 트위치가 지난달 29일 자사 블로그를 통해 이를 공지한 지 단 하루만이다. 트위치 측은 구체적으로 비용이 상승하는 이유를 언급하지 않았으나, 최근 국회에서 이어진 망 사용료 입법 논의를 의식한 행보로 풀이된다. 현행 전기통신사업법 개정안에 따르면 국내외 CP들 역시 안정적인 인터넷 서비스 제공 책임을 져야 하지만, 트위치는 '전년 3개월(2021년 10~12월)간 서비스의 일평균 이용자 수(UV)가 100만명 이상이면서, 국내 총 트래픽 양에서 1% 이상을 점유한 사업자'라는 의무 요건을 충족하지 않아 법 위반 사례에서는 제외됐다.

한국 소비자를 존중하지 않는 트위치의 행보에도 커뮤니티에선 "모든 게 망 이용대가 때문"이라며 동정론이 일었다. 일례로 온라인 커뮤니티에선 '트위치가 망 이용대가로 국내 통신사에 500억원가량을 지불한다'는 주장이 기정사실화돼 돌아다닌다. 하지만 이는 확인되지 않은 주장이다. 개별 CP들이 망 이용대가로 지불하는 금액은 비밀유지계약(NDA) 등에 따라 공개되지 않는 게 일반적이다. 대신증권의 아프리카TV 관련 보고서는 "트위치는 이미 연 500억원 수준의 망 사용료를 납부하는 것으로 알려져 있다"고 모호한 표현을 사용했지만, 보고서 내용은 커뮤니티 내 소문을 뒷받침하는 구체적 근거로 재활용됐다. 당사자인 트위치 역시 직접 지불 금액을 밝힌 바 없다.

실태조사 부재 맹점…입법 보완 필요

개별 업체별 망 이용대가가 투명하게 공개되지 않아 해외 CP의 망 이용대가 미지급으로 인한 통신사 피해가 명확히 규명되지 않는다는 점은 맹점으로 꼽힌다. 장경태 더불어민주당 의원 등의 지적처럼 실태조사가 필요한 부분이지만, 사업자 간 계약사항으로 묶였다는 점에서 과기정통부가 국내 통신사들에 일괄 자료 제출을 요구할 수 없는 실정이다. 입법 보완이 필요하다는 지적이 나오는 배경이다. 김성진 SK브로드밴드 CR담당 실장은 "법에 (근거가) 마련된다면 적극적으로 협조를 할 것"이라며 "지금도 다른 CP과의 NDA 계약 때문에 직접 공개는 못 하지만 해외 CP-국내 CP 망 이용대가 단가 부분은 지수화시켜 일부 의원실 등에 알려주고 있다"고 말했다.

지금 뜨는 뉴스

한편, 망 이용대가를 둘러싼 국내 ISP-글로벌 CP 간 갈등이 지속하는 가운데 유튜브향 트래픽은 계속 늘어나는 추세다. 과학기술정보통신부에 따르면 국내 인터넷 사업자 중 해외 인터넷 사업자 트래픽 상위 3개사 비중은 2020년 33.9%에서 2021년 37.8%로 늘었다. 1위인 유튜브는 27.1%로 단연 1위이며, 넷플릭스는 7.2%, 페이스북은 3.5%를 차지했다. 빅데이터 분석 플랫폼 모바일인덱스가 9월 국내 안드로이드OS와 iOS 사용자를 기준으로 산출한 결과 국내 유튜브 이용자 수는 4183만명으로 전체 인구 중 81%가 사용한 것으로 추정됐다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026013009165322085_1769732214.jpg)

![쿠팡 잡으려고 대형마트 새벽배송…13년 만의 '변심'에 활짝 웃는 이곳[주末머니]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2025042307522530624_1745362344.jpg)

![[속보]소방당국](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2025092623441151167_1758897850.jpg)