[아시아경제 김흥순 기자]"싸움 자체가 되지 않는다."

프로축구 전북 현대의 최강희 감독(55)이 바라본 중국 클럽 축구의 위상이다. 최 감독은 지난달 18일 원정경기로 열린 광저우 에버그란데와의 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(1-3 패)를 마친 뒤 "한국 축구가 중국보다 약해지고 있다"고 했다.

리그 규모를 보면 최 감독의 우려를 이해할 수 있다. 16개 팀이 속한 중국 '슈퍼리그'에는 지난해 240경기에 관중 445만6986명이 모였다. 경기당 1만8571명이다. 14개 팀이 속한 K리그 클래식은 266경기 203만6천여 명으로 경기당 7655명이다. 슈퍼리그 관중 동원 1위를 기록한 전년도 리그 우승 팀 광저우의 경기당 관중(4만428명)은 국내 1위 수원 삼성(1만7689명)의 두 배 이상이다.

'공한증(恐韓症)'이란 말도 사라졌다. 올 시즌 ACL에 출전한 FC서울, 전북, 포항, 울산은 예선 일곱 경기에서 베이징 궈안, 광저우, 산둥 루넝, 구이저후 런허 등 중국 팀과 2승3무2패로 팽팽하다. 지난해에는 광저우가 FC서울을 꺾고 중국 클럽으로는 처음으로 우승했다.

중국은 어떻게 축구의 변방에서 아시아의 거물로 성장했을까. 축구광으로 알려진 시진핑 국가주석(61)의 관심과 지원이 큰 역할을 했다. 시 주석은 지난달 6일 베이징 인민대회당에서 열린 상하이 전인대 대표단의 심의회의에 참석해 중국 오페라에 대해 의견을 말하다가 축구를 예로 들었다. 그는 "중국 축구가 그렇듯 (중국 오페라의) 세계 무대 진출은 요원하다"고 개탄하면서도 "꿈을 갖지 않으면 이룰 수 없다"고 했다.

중국은 클럽 축구에 집중 투자했다. 축구단을 운영하는 기업에 세금감면 혜택을 줘 투자를 부추겼다. 부동산 재벌 헝다가 모기업인 광저우는 구단 1년 운영비만 1200억 원에 달한다. 수준 높은 외국 지도자와 선수도 활발히 영입했다. 김영권(24·광저우), 하대성(29·베이징), 박종우(25·광저우 부리) 등 한국 선수 열 명도 중국에서 뛴다.

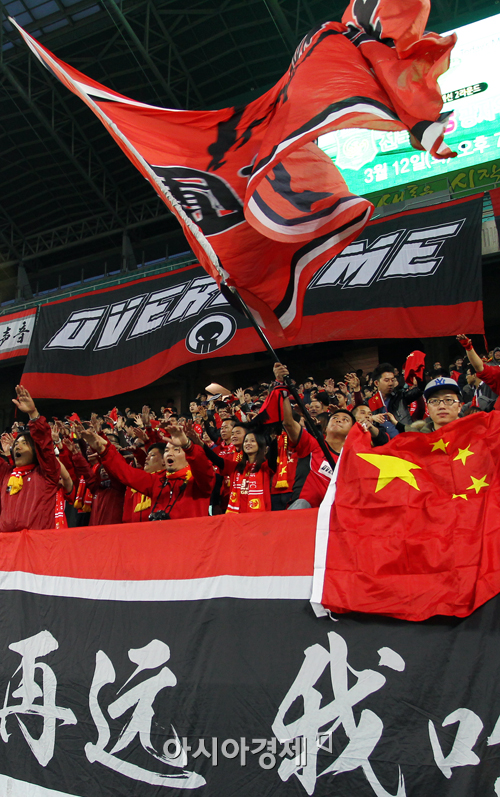

반면 경기력에 걸맞지 않은 축구문화 때문에 비난을 받기도 한다. 특히 한국 팀과 ACL에서 경기할 때 마찰이 잦다. 베이징 선수들은 지난해 5월 21일 서울에서 열린 FC서울과의 16강 2차전에서 1-3으로 역전패한 뒤 서울월드컵경기장 라커룸의 시설을 때려 부쉈다. 광저우 팬들은 지난해 11월 9일 결승 2차전을 앞두고 원정 온 FC서울의 훈련장 운동장 안까지 몰려 들어가 훈련을 방해했다.

구단과 언론 문화도 국제 수준과는 거리가 멀다. 구단에서는 걸핏하면 공식 기자회견 시간을 바꾸고, 지도자들은 무례하다. 지난 2일 전주에서 전북과 경기한 광저우의 마르첼로 리피 감독(64)은 지난해에 이어 올해도 경기 전 기자회견에 참석하지 않았다.

중국 기자들은 경기 내용과 무관한 질문을 하는 것으로 악명 높다. 2009년 8월8일 베이징에서 라치오와 인터밀란의 이탈리아 슈퍼컵 경기가 열렸을 때 중국 기자들은 "당신 사생활이 문란하다던데 중국 여자를 보면 흥분되지 않느냐"고 물었다. 조제 무리뉴 인터 밀란 감독(51)은 "중국 축구가 왜 저질인지 이제 알겠다. 기자들의 능력이 형편없다"고 받아쳤다.

2010년부터 2년 동안 광저우에서 수석코치를 지낸 김용갑 전 강원FC 감독(45)은 "중국은 미디어와 취재진의 숫자가 워낙 많다. 경쟁이 심한 가운데 살아남으려다 보니 잘못된 관행이 고쳐지지 않는다"고 했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![일주일 만에 2만원에서 4만원으로 '껑충'…머스크 언급에 기대감 커진 한화솔루션[이주의 관.종]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021109215637724_1770769315.jpg)