[韓 진출 속도내는 中]

코스닥 상장사 피노, 中 CNGR이 대주주

지난해 6월 인수해 공급 계약 속도

관세 등 압박 피해 수출 우회 노리고 韓 진출

미국발(發) 관세 장벽을 피하기 위한 중국 기업의 우회 전략이 한국 시장에서 성과를 내고 있다. 국내외 기업과 거래를 늘리며 판로 뚫기에 주력하면서, 자체 생산라인 구축을 통해 사업을 확장하겠다는 의지를 내비치는 모습이다. 다만 미국이 각국과 진행 중인 상호관세 협상 테이블에 '중국 기업의 우회 생산' 차단 방안까지 올려놓은 만큼 이 같은 시도가 한계에 부딪힐 수 있다는 관측이 나온다.

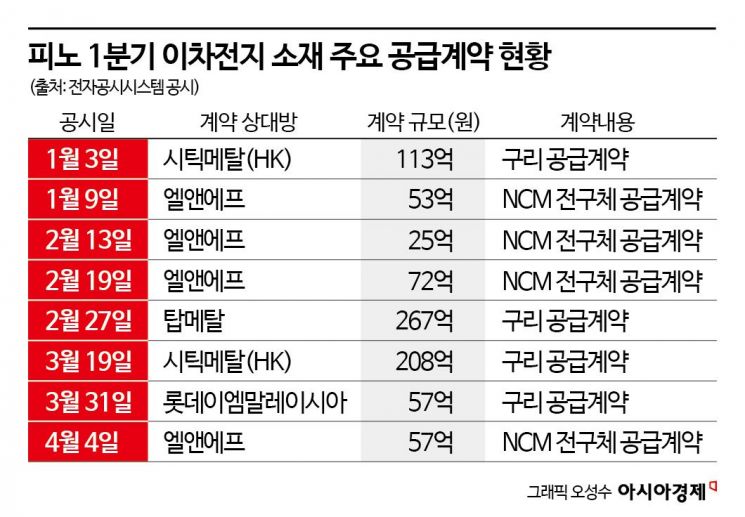

23일 업계에 따르면 세계 전구체 1위 기업 중국 중웨이(CNGR)의 한국법인 격인 피노의 1분기 이차전지 소재 공급계약 매출액이 784억원을 기록했다. 이는 지난해 1분기 전체 매출액(약 43억원) 대비 18배 가까이 급증한 규모다.

눈에 띄는 것은 실적 개선 전후로 상호도, 최대주주도, 사업 영역도 바뀌었다는 점이다. 지난해 상반기까지만 해도 스카이문스테크놀로지라는 이름으로 통신장비를 만들던 이 회사를 지난해 6월 중국 CNGR이 인수해 신에너지 분야를 주력 사업군으로 재편한 것이다. 3월 말 기준 최대주주인 CNGR의 지분율은 44.3%다.

인수 후 회사는 이차전지 소재기업으로의 전환을 거쳐 올해 들어서만 14건의 공급계약을 체결하며 본격적인 수주에 돌입한 상태다. 주로 한국의 엘앤에프, 중국의 시틱메탈(중신금속), 롯데이엠글로벌의 말레이시아 소재 자회사인 롯데이엠말레이시아 등에 니켈·코발트·망간(NCM) 삼원계 전구체나 구리를 공급했다. 전구체는 이차전지 양극재의 주재료로 배터리 성능과 가격을 결정하는 핵심 소재지만, 국내 기업들은 대부분을 수입에 의존하고 있다.

회사 측은 피노가 미·중 관세 갈등의 간접적 수혜를 입을 수 있다며 '우회 거점'으로서의 정체성을 공공연하게 강조하고 있다. 최대주주인 CNGR이 핀란드, 모로코, 아르헨티나, 인도네시아 등에 구축한 글로벌 생산기지에서 원재료를 조달하고 홍콩, 싱가포르 소재의 글로벌 무역센터를 활용해 미국향 수출을 전략적으로 늘려나간다는 것이다. NCM 전구체는 CNGR이 전 세계 시장에서 5년째 시장점유율 1위를 기록하고 있는 핵심 사업영역이다. 실제 전구체의 경우 고객사가 발주하면 피노가 CNGR 측에 원재료 조달과 가공을 위탁하고, 인도네시아 등 해외에 확보한 광산에서 CNGR이 원재료를 조달해 생산한 전구체를 피노가 납품하는 과정을 거친다고 회사 측은 소개했다.

회사 관계자는 "단순 수출 중간자가 아니라 미국의 비중국산 소재 요구조건에 부합하는 생산시설을 확보하겠다"면서 "한국의 파트너사들과 다양한 협력을 통해 중국 자본을 최소화할 것"이라고 설명했다. 이어 "한국에 있는 피노가 이차전지 재료 미국 수출의 핵심 거점이 될 수 있다"고 부연했다.

이 회사는 포스코그룹과의 협력도 늘려나간다는 방침이다. 지난해 12월에는 CNGR과 포스코퓨처엠이 전구체 국내 생산을 위해 각각 80%, 20% 지분율로 합작 설립한 C&P신소재 지분 29%를 CNGR 측에서 취득했다. 회사 측은 "삼원계 전구체 사업을 늘리고 추가 고객사를 확보하면 매출이 빠르게 개선돼 2027년에는 연간 1조원도 기대할 수 있다"면서 "특히 2027년 포스코그룹과의 합작회사 운영을 활성화해 단계별 생산라인을 구축하고 2029년부터는 리사이클링 공장 건설과 LFP(리튬·인산철) 등 신규 제품군을 출시하는 등 밸류체인을 확장해 나갈 것"이라고 설명했다.

다만 현재 미국이 각국과 진행 중인 상호관세 협상 테이블에 '중국 기업의 우회 생산'을 차단하는 방안까지 검토되고 있다는 점은 리스크로 꼽힌다. 구체적인 품목별 원산지 규정 협상 내용에 따라 타격이 불가피할 수 있다는 얘기다. 강인수 숙명여대 경제학과 교수는 "우회 수출 제재의 기준은 창출된 부가가치에 따라 따지는 원산지 규정 협상에 따라 달라질 것"이라고 설명했다. 미국은 트럼프 1기 때 북미자유무역협정(NAFTA·나프타)을 미국·멕시코·캐나다협정(USMCA)으로 개정하면서 원산지 규정을 강화한 바 있다. 나프타에서는 자동차 부품의 62.5%가 북미산이어야 무관세 혜택을 받을 수 있었지만 새 협정에서는 이를 75%로 상향했다.

다만 중국이 패권을 장악하고 있는 배터리 분야에서는 섣불리 그 결과를 예측하기 어렵다는 게 전문가 중론이다. 강 교수는 "배터리의 경우 핵심 소재의 중국 시장점유율이 절대적인 만큼 완전히 분리하긴 어려운 상황"이라면서 "관세 협상 과정에서 중국뿐 아니라 유럽, 일본 등 주요국의 자체 생산 노력이 활발해질 가능성이 있으므로 각국 광산개발권 선점을 비롯해 중국이 장악한 배터리 생태계를 완전히 잘라낼 수는 없을 것"이라고 설명했다.

지금 뜨는 뉴스

앞서 세계 배터리 판매량 1위 기업 중국 닝더스다이(CATL) 역시 지난 1월 한국에 법인을 설립하고 본격적인 인재 채용을 시작했다. 회사 측은 주력 제품인 각형 LFP 배터리 등을 앞세워 국내 시장을 공략할 것으로 보인다. 특히 2월 11차 전력수급기본계획(전기본)이 통과하며 시장 개화를 앞둔 에너지저장장치(ESS) 분야에 적극 뛰어들 전망이다. 업계에서는 CATL이 중국에 대한 미국의 관세장벽 우회와 인재 및 산업기술 확보를 위해 한국에 진출한 것이라고 평가하고 있다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[내일날씨]설날 아침 영하 추위, 오후엔 풀려…](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021309201341738_1770942013.jpg)