[현대차, 오버 더 모빌리티](14)

현대차, 인도 특화형 車 개발 등 현지화 전략

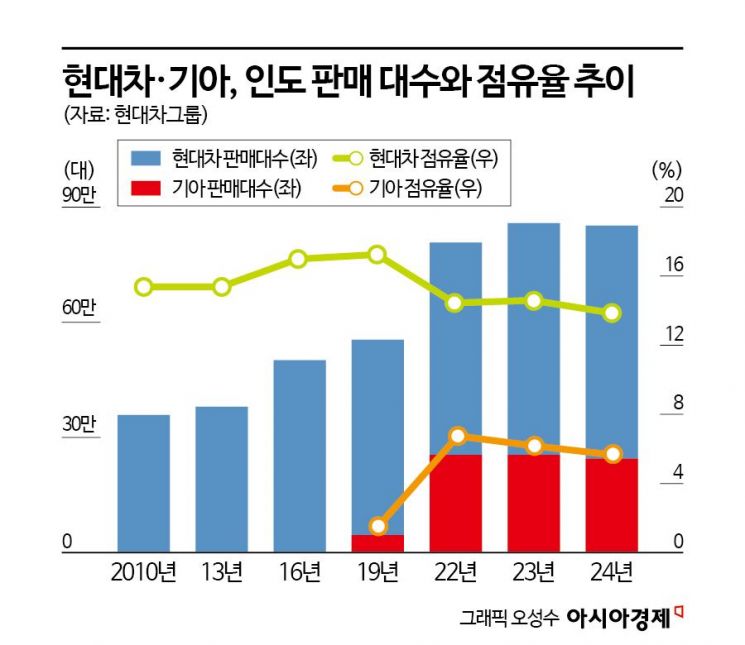

세계 3위 車 소비시장 인도서 2위 지속

열대 기후 인도에 특화 엔진 개발…잔진동 개선

상트로, 철저한 현지화로 소형차 1위 우뚝

기아, 현대차와 차별화된 프리미엄+SUV 전략

현대차·기아 합산 점유율 20% 쾌거

"현대차는 인도만을 위한 아예 새로운 신차를 만들었습니다. 시장에 대한 존중을 보여주면서 인도인들의 자존심을 세워준 거죠."

올 초 만난 박한우 전 기아 사장은 현대차그룹 인도 시장 성공 비결을 이같이 분석했다. 박 전 사장은 2003년부터 10년가량 현대차 인도법인에서 근무하며 법인장까지 지낸 인도 전문가다. 현대차 인도 진출의 주역인 그는 "현역 시절 정몽구 회장이 새해 첫 현장 경영을 시작하던 지역이 바로 인도였다"며 "회장님께서는 항상 인도에 오실 때마다 기분이 좋다고 하셨다. 인도는 항상 현대차의 든든한 버팀목이 되어준 시장"이라고 강조했다.

그의 말대로 현대차그룹이 글로벌 판매 3위의 반열에 오를 수 있었던 배경에는 인도 시장이 있었다. 2017년 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 사태로 주력 신흥 시장이었던 중국에서 점유율이 급락하자 그 빈자리를 인도가 빠르게 메웠다. 2022년 인도는 일본을 제치고 세계 3위 규모의 자동차 소비 시장으로 떠올랐다. 14억의 거대한 인구를 바탕으로 1인당 GDP가 꾸준히 성장하면서 중산층이 두터워진 영향이다.

작년 기준 인도 승용차 시장 규모는 430만대. 2030년에는 600만대를 가뿐히 넘길 것으로 예상된다. 거대 소비 시장과 저렴한 인건비, 정부 주도의 제조업 지원 등에 힘입어 자동차 생산기지로서 경쟁력도 높아졌다. 최근 미·중 무역 갈등이 심화되면서 중국 내 생산 리스크가 부각된 점도 인도에겐 호재다. 현대차·기아를 비롯해 도요타, 스즈키, 르노, MG 등 다양한 글로벌 브랜드들이 현지에 공장을 짓고 생산 능력을 확대하고 있다.

'20년째 점유율 2위' 현대차그룹 인도 진출의 역사

현재 현대차그룹은 인도에 120만대 생산 체제를 구축하고 있다. 현대차 첸나이 공장의 생산 능력이 80만대, 기아 아난타푸르 공장이 41만대다. 여기에 GM으로부터 인수한 인도 푸네공장의 생산능력 20만대가 더해지면, 올해 하반기 현대차그룹은 150만대 현지 생산 체제를 갖추게 된다.

1996년 인도 진출 당시 현대차는 100% 단독 지분투자로 인도법인을 설립했는데, 외국계 자동차 회사가 인도 시장에 독자 진출한 첫 사례였다. 앞서 인도에 진출한 일본 브랜드 스즈키는 현지 업체인 마루티와 합작회사를 세워 이미 국민차의 반열에 올라있었다. 현지 업체의 도움 없이도 외국계 브랜드로서 철저한 현지화를 이뤄내는 것이 현대차에게 주어진 과제였다. 반대로 '독자 진출'의 의미는 외부의 간섭없이 현대차만의 방식대로 사업을 꾸릴 수 있다는 말이기도 했다. 비용 측면이나 품질 통제력을 확보하는 데 훨씬 유리했다.

현대차는 철저히 인도인의 요구 사항을 반영한 차를 만들었다. 한국에서 개발한 신차를 인도 시장 맞춤형 차로 다시 설계, 한국과 인도에 거의 동시에 신차를 내놨다. 경쟁 일본 브랜드들은 보통 신차를 개발하면 일본에 먼저 출시하고, 2~3년이 지난 이후에 동남아 시장에서 팔다가 마지막에 인도로 들여왔다. 신차 사이클이 끝난 오래된 차를 껍데기(디자인)만 바꿔서 인도 시장에 내놓는 셈이었다. 하지만 현대차는 달랐다. 박 전 사장은 "일본 경쟁사들은 모두 동남아 버전이나 단종 직전의 차를 인도 시장에 들여왔지만, 우리는 글로벌 시장에 출시된 따끈따끈한 신차를 베이스로 현지 특화형으로 개발해 인도만을 위한 차를 만들었다. 그만큼 인도가 우리에게 중요한 시장이라는 메시지를 주고 싶었기 때문"이라고 말했다.

철저한 현지화 전략을 기반으로 현대차는 2000년대 이후 인도 승용차 시장 점유율 2위 자리를 놓치지 않고 있다. 2019년 17.3%로 역대 최대 점유율을 찍은 이후 15% 내외의 점유율을 꾸준히 유지하는 중이다. 일본과 인도의 합작사 마루티스즈키(41%)를 제외하면 해외 단일 브랜드로서는 1위다. 최근 점유율은 소폭 하락했지만 인도 자동차 시장이 가파르게 성장하면서 판매 대수는 폭발적으로 늘었다. 2010년 35만대 수준이었던 현대차의 인도 판매량은 지난해 60만대까지 성장했다. 기아까지 합치면 현대차그룹은 인도에서 연간 85만대를 파는 셈이다. 이는 현대차·기아의 해외 판매량의 14%에 달한다.

현대차보다 뒤늦게 진출한 기아는 인도 자동차 시장 고성장의 수혜를 고스란히 누리고 있다. 2019년 진출 첫해 기아는 점유율 1.5%(4만5000대)로 시장에 진입했으며, 스포츠유틸리티차량(SUV) 위주의 프리미엄 브랜드 전략이 시장에서 통하면서 2020년 6.7%까지 확대됐다. 2024년 기준 현대차·기아의 합산 점유율은 20%에 달한다. 그룹사별로 보면 1위인 마루티스즈키(41%)에 이은 2위이며, 타타모터스(13%), 마힌드라(12%) 등 자국 브랜드보다도 높은 순위다.

2024년 10월 현대차는 인도법인을 인도 현지 주식시장에 상장하기도 했다. 인도 자본시장에서 끌어들인 자금만 4조5000억원 규모로 인도 증시 사상 최대의 IPO였다. 현대차는 상장을 계기로 인도 사회와 더욱 밀착하며 인도 국민 기업으로 거듭나겠다는 포부를 밝혔다.

"인도 찜통더위 견디도록 설계"…상트로 개발 비화

"1998년 상트로가 처음 등장했을 때, 대부분의 사람들은 성공 가능성을 매우 낮게 봤습니다." 현대차 인도법인의 초대 사장을 지냈던 수부(BVR SUBBU) 전 사장은 그의 저서 '상트로, 회사를 세운 자동차(2017)'에서 성공이 쉽지 않았음을 증언했다.

그는 현대차가 초기 인도 시장에서 유례없는 성공을 거둔 '상트로(santro)' 모델 개발과 출시에 주도적인 역할을 했다. 그는 1997년 남양연구소에서 상트로의 전신인 MX(코드명)를 처음 봤던 순간을 이렇게 회고했다. "아토스(AtoZ) 기반의 클레이 모델을 처음 봤을 때 실망감을 느꼈다"며 "경영진에게 이 디자인은 인도에서 통하지 않을 것 같다는 의견을 피력했고, 후면 디자인 개선의 필요성을 언급했다"고 떠올렸다.

상트로는 현대차의 경차 아토스와 동일한 플랫폼에서 개발됐다. 아토스의 후면 디자인은 박스카 형태로 직선으로 뚝 떨어지는 스타일이다. 반면 상트로는 전고(차량의 높이)를 약간 낮추는 대신 후면 디테일에 곡선을 살려 후석 승객을 위한 공간을 확보했다. 인도는 작은 차에도 대가족이 꽉꽉 끼어 탄다. 현대차는 디자인을 변경해서라도 2열 좌석 공간을 조금이라도 더 확보해주는 편이 낫다는 판단을 내렸다. 비록 상트로가 아토스보다 전고를 살짝 낮췄지만 여전히 다른 브랜드의 경쟁모델보다는 전고가 높은 편이었기에 충분한 여유가 있었다. 터번을 자주 쓰는 인도인들은 전고가 높은 상트로를 '톨보이(tallboy)'라고 부르며 좋아했다.

현대차가 상트로 개발 과정에서 가장 신경 쓴 부분은 엔진과 에어컨 성능의 조화다. 열대 몬순 기후에 속하는 인도의 낮 기온은 대부분 48℃를 넘었으며, 도로 표면 온도는 55℃에 달했다. 대도시도 도로 사정이 좋지 않은데다 차량까지 많아서 교통 체증이 극심했다. 찜통 같은 도로 위에서 열기를 식히기 위해 에어컨을 세게 틀면 엔진의 움직임이 둔해졌고 연비도 나빠졌다. 이를 해결하기 위해 현대차는 기어의 변속을 최소화하면서도 충분한 힘을 낼 수 있는 엔진 개발에 몰두했다. 또 경차에는 상대적으로 넉넉한 크기인 135cc의 에어컨 컴프레셔를 표준화하며 에어컨 성능을 끌어올렸다.

소비자 조사에서 불거진 또 다른 문제는 1년 이상 탄 차량에서 두드러지는 잔진동이었다. 도로 사정이 좋지 않은 지역에서 탄 차는 진동에 대한 불편함이 더했다. 이를 위해 현대차는 용접점 사이의 거리를 줄여 비틀림 강성을 높이고 차체의 변형을 최소화했다. 용접점 사이의 거리를 줄이려면 기존보다 용접 포인트를 두 배 이상으로 늘려야 했다. 시간과 비용이 드는 문제였다. 수부 전 사장은 "이 문제를 반드시 개선해야 한다는 의견이 팀 내 만장일치로 모아졌다"며 "이때부터 구성원 모두가 리더처럼 행동하기 시작했고, 우리가 잠재적인 승자가 될 수 있다는 확신이 생겼다"고 말했다.

1998년 데뷔한 상트로는 인도 소형차 시장 점유율 9%로 시작해 다음 해 25%까지 점유율을 늘렸다. 2000년에는 소형차 부문에서 경쟁차인 마루티 젠을 제치고 1위로 올라서는 기염을 토했다. 철저한 현지화는 개발뿐만 아니라 마케팅에서도 빛을 발했다. 발리우드(Bollywood)의 슈퍼스타 샤룩 칸을 브랜드 홍보 대사로 영입해 브랜드 인지도를 높였다. 덕분에 현대차는 인도 시장에 진출한 지 6개월 만에 점유율 2위 업체로 급부상했다.

"현대차와 차별화" 뒤늦게 진출한 기아의 과제

"공장을 짓는 일보다 제품 차별화가 어려웠어요. 현대차가 이미 잘하고 있는 시장에서 어떻게 하면 서로 시너지를 낼 수 있을까 고민했죠. 기아에겐 다른 돌파구가 필요했어요."

10년 만에 인도에서 돌아온 박 전 사장은 기아로 소속을 옮기게 된다. 기아 재경 본부장을 지내고 2014년에는 대표이사로 선임됐다. 대표이사 재임 기간 그가 가장 공을 들인 프로젝트는 기아의 인도 진출이었다. 2019년부터 기아는 인도 안드라프라데시주 아난타푸르에 연간 30만대 규모의 공장을 가동했다. 이곳에서 셀토스, 쏘넷, 카렌스 등 인도 현지 전략형 차량을 생산했다. 인도 내수뿐만 아니라 중동, 아프리카, 라틴아메리카로 수출 물량 생산도 병행했다.

공장을 설립하는 것은 어떤 면에서는 쉬웠다. 20여년 전 현대차가 인도에 진출했을 당시 노하우를 전수받으면 되는 일이었다. 하지만 현대차와 브랜드 차별화를 두는 일은 생각보다 어려웠다. 현대차는 이미 점유율 2위 브랜드로서 시장 인지도나 제품력을 널리 인정받고 있었다. 이곳에서 기아는 브랜드 이미지와 제품군이 최대한 겹치지 않도록 전략적인 접근을 해야만 했다.

지금 뜨는 뉴스

그래서 기아가 선택한 키워드는 '프리미엄'과 'SUV'였다. 현대차보다 고급화 전략을 펴고 SUV 위주로 진용을 갖췄다. 이를 위해 인도만을 위한 프리미엄 SUV인 셀토스를 선보였다. 셀토스는 세련된 디자인과 고급스러운 실내 마감, 첨단 인포테인먼트 시스템(상위 트림 터치스크린 10.25인치), 동급 수준의 최고 안전 사양 등을 갖춰 출시됐다. 마침 인도 소비자 선호도도 소형차, 경차에서 SUV로 옮겨가던 시기였다. 기아의 차별화 전략은 완벽하게 적중했다. 셀토스는 출시 두 달 만에 인도에서 가장 많이 팔린 SUV에 올랐으며, 기아는 이듬해인 2020년 점유율 6%를 넘어섰다. 모든 브랜드를 통틀어 최단기간에 세운 성과다. 박 전 사장은 "돌이켜보면 기아가 코로나 팬데믹 직전인 2019년 인도에 진출한 타이밍도 매우 적절했다"며 "덕분에 폭발하는 시장 수요에 맞춰 두 브랜드 합산 점유율 20%를 달성할 수 있었다"고 평가했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)