‘소그드人’ 형상 토우와 목간 등 발굴 성과 공개

[아시아경제 김세영 기자] 경주 월성(사적 제16호) 발굴조사 중 제물로 추정되는 인골 두 구가 출토됐다. 또한 ‘소그드인’으로 추정되는 토우와 병오년 간지가 적힌 목간도 함께 발굴됐다.

문화재청 국립경주문화재연구소는 2015년 3월부터 진행한 경주 월성 정밀발굴조사의 중간 조사결과를 16일 월성 발굴현장(경상북도 경주시 교촌안길 38 신라월성학술조사단)에서 공개했다.

월성 성벽은 흙으로 만든 토성이며, 성질이 다른 흙을 서로 번갈아 가며 쌓아올리는 성토(盛土) 기술로 축조했다. 성벽 최상부에는 사람 머리 크기의 돌이 4~5단 가량 깔려 있다.

월성 서쪽에 있는 서성벽의 축조연대는 5세기 전후로 파악된다. 국내 최초로 성벽을 쌓는 과정에서 사람을 제물로 사용한 제의의 흔적이 확인됐다. 인골은 성벽을 본격적으로 쌓기 직전인 기초층에서 두 구가 출토됐다.

이처럼 성벽을 쌓는 과정에서 인골이 확인된 국내 사례는 월성이 최초다. 주거지 혹은 성벽의 건축과정에서 사람을 제물로 사용한 습속은 고대 중국(BC 1,600~1,000경, 상(商)나라)에서 성행하였던 것으로 알려져 있다. 우리나라에서는 지금까지 제방이나 건물의 축조와 관련된 설화로만 전해져 오다가 이번에 이 같은 사실이 고고학적으로 확인됐다. 현재는 발굴된 이들 인골을 대상으로 자연과학적 연구를 진행 중이다.

한편, 월성 북쪽 면에 길게 늘어서 있는 해자(垓字·적의 침입을 막기 위해 성 주위를 둘러서 판 못)의 경우 조사 결과 해자가 약 500년 동안 수혈해자에서 석축해자로의 변화를 거치며 지속해서 사용되었다는 사실을 확인했다.

수혈해자는 월성 성벽을 둘러싼 최초의 해자로서, 성벽 북쪽에 바닥층을 U자 모양으로 파서 만들었다. 월성 성벽과 해자의 조성 순서를 확인한 결과, 성벽을 먼저 쌓고 이후 최초의 수혈해자를 팠던 것으로 보인다.

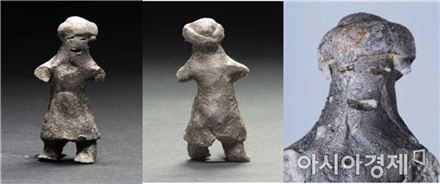

소그드인으로 추정되는 터번 쓴 토우(土偶)도 나왔다. 소그드인(粟特)은 중앙아시아 소그디아나를 근거지로 하는 현재의 이란계 주민을 뜻한다. 해자에서 출토된 흙으로 형상을 빚은 토우가 여럿 출토됐는데, 모양은 사람과 동물, 말 탄 사람 등 다양하지만, 이중 터번을 쓴 토우가 나와 이목을 끌었다. 특히 당나라 시대에 호복(胡服)이라고 불리던 소그드인 옷과 모양이 유사해 페르시아 복식의 영향을 받은 소그드인으로 추정된다.

월성 해자에서는 목간도 총 일곱 점 나왔다. 이들 목간을 통해 제작 연대와 해자를 사용한 시기, 신라 중앙정부가 지방 유력자를 통해 노동력을 동원했던 사실, 가장 이른 시기의 이두(吏讀)를 사용한 사실이 확인됐다.

이외에도 동물 뼈, 식물유체, 목제유물 등 다양한 자료들이 해자에서 출토됐다. 특이한 것은 곰의 뼈. 곰은 신라시대 유적에서 최초로 확인된 동물유체로서, 유입과정과 사용례에 대해서는 향후 더 연구가 필요하다. 목제유물은 빗, 국자, 목제그릇, 칠기(漆器) 등의 생활도구, 나무와 나무를 잇는 건축재료 등 다양하다.

김세영 기자 ksy1236@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[속보]정부](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020414452628585_1770183926.png)

![[속보]'미공개정보 주식거래' LG家 장녀 부부 무죄](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020911364534184_1770604605.png)