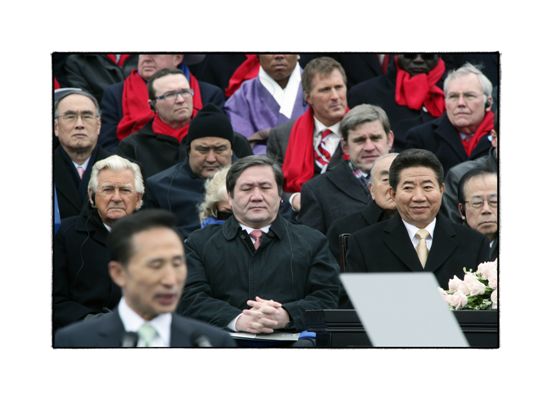

노무현 전대통령 서거일에 돌아보는, 이 한장의 사진

2008년 2월 25일 대통령 취임식날의 이명박과 노무현. 또 한사람이 권력에 들어서는 날. 이미 그 권력을 맛보고 그것의 치명적인 독까지를 맛본 사람들이 같은 자리를 스친다. "한번 해보소." 이 말이었던가. 노무현의 미소가 묘하다. 이 사진은 전직 중앙일보 사진기자인 최재영이 찍었다.

2008년 2월 25일 대통령 취임식날의 이명박과 노무현. 또 한사람이 권력에 들어서는 날. 이미 그 권력을 맛보고 그것의 치명적인 독까지를 맛본 사람들이 같은 자리를 스친다. "한번 해보소." 이 말이었던가. 노무현의 미소가 묘하다. 이 사진은 전직 중앙일보 사진기자인 최재영이 찍었다.

[아시아경제 이상국 기자]우리나라 대통령의 슬픈 공식을 아는가. 대통령이 되었다가 퇴통령(退統領)이 되고 다시 죄통령(罪統領)이 되는 비극의 되풀이. 되어본 이들은 고개 떨구거나 눈감은 채 침묵하고, 되고싶은 이는 너무나 하고싶은 말이 많다. 시작하는 날에 끝날을 기억하면, 끝날에 시작하는 날처럼 환하게 웃을 수 있을 터인데. 權不五年인데도, 영원한 왕좌에 앉았다고 생각하는 순간 오만과 부패와 집착이 끼어들 수밖에 없느니. 대통령의 자리에 앉은 이여. 그 자리에 앉았던 사람들의 뒷모습을 기억하라. 그것이 곧 자신의 모습이 될지 모른다. 虛虛대권, 대한민국 권력들 그 어리석음의 윤회여.

2009년 5월29일 서울광장에서 열린 노제. 5월23일 투신으로 생을 마감한 유일한 대통령의 마지막 길을 슬퍼하며 따르는 국민들이 거리를 꽉 메웠다. 국민장으로 치러진 영결식은 전국적으로 500만(봉하마을 장례위원회 추산)이 넘는 인파가 각지의 분향소에 조문을 했다. 많은 이들을 불러 모은 힘은 무엇일까.

청문회 인기스타 시절이나 대통령 당선 때의 노풍(盧風)과 같은 것일까. 한 국가지도자의 비극적 종말에 대한 국민으로서의 당연한 비감일까. 아니면 그가 보여주었던 한국 정치와 리더십의 가능성에 대한 그리움과 추인 같은 것일까. 말 없이 오열하며 그 주검을 따른 사람들은, 그에게 이전 지도자에겐 없었던, 사람을 매료시키는 무엇인가가 있었고, 그것은 지상에서 쉬 떠나보낼 수 없을 만큼 아쉬운 가치였다는 것을 어렴풋이 깨달았을지 모른다. 그가 남긴 흔적은 아직도 세상을 움직이며 정치를 흔든다.

그에게 권력은 무엇이었던가. 물론 한때는 한번 쥐어보고 싶은 것이었겠지만, '대통령짓 못해먹겠다'고 곧 투덜거릴 만큼 염증도 빨랐다. 그가 비상하던 시절의 야망과 그것이 실현되고 난 다음의 일들은 어떻게 야망의 프로그램과는 달리 흘러나갔는가. 부엉이 바위에서 부는 바람에 가만히 물어볼 뿐이다.

2008년 2월25일. 또 한 사람이 권력에 들어서는 날, 이미 그 권력을 맛보고 그것의 치명적인 독까지를 맛본 사람들이 같은 자리를 스친다. 이미 알고 있는 사람은 입을 다물고 이제 시작하는 사람은 꿈을 꾼다. 그때 '일하는 작은 정부' '경제 살리기' '도덕적으로 깨끗한 정부'는 어떻게 되었던가.

이상국 기자 isomis@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026013009165322085_1769732214.jpg)

![쿠팡 잡으려고 대형마트 새벽배송…13년 만의 '변심'에 활짝 웃는 이곳[주末머니]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2025042307522530624_1745362344.jpg)