표암 탄생 300주년 '강세황 특별전'

국립중앙박물관서 8월 25일까지

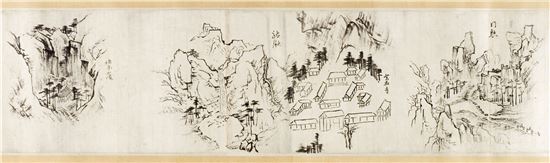

18세기 후반 화가들이 담은 '균와아집도'

그림 속 주인공들이 역할 나눠 완성

[아시아경제 오진희 기자] "책상에 기대어 거문고를 타는 사람은 표암(강세황)이다. 곁에 앉은 아이는 김덕형이다. 담뱃대를 물고 곁에 앉은 사람은 현재(심사정)이다. 치건을 쓰고 바둑을 두는 사람은 호생관(최북)이다.…퉁소를 부는 사람은 홍도(김홍도)이다."

'균와아집도(筠窩雅集圖)' 상단 오른편에 쓰여진 발문의 일부다. 18세기 후반을 대표하는 화가 강세황, 심사정, 최북, 김홍도, 김덕형 등이 균와(筠窩)라는 장소에서 한자리에 모인 장면이다. 이들은 당시 경기도 안산을 활동기반으로 뒀던 화가들로, '균와'는 아직 명확히 밝혀지지 않았지만 안산 인근일 것으로 추정된다. 발문에 따르면 강세황은 그림의 위치를 배열했고, 최북은 색을 입혔고 김홍도는 인물을, 심사정은 소나무와 돌을 그렸다. 발문은 조선후기 학자이자 화가였던 허필이 썼다.

낡고 빛 바랜 이 그림에서 '시서화 삼절(三絶)', '18세기 조선 예원(藝苑)의 총수'로 꼽히는 표암(豹菴) 강세황(1713~1791년)과 동시대의 예술인들의 면면, 그리고 '조선 르네상스'의 한 풍경을 볼 수 있다.

표암은 명문가 출신이면서도 출세를 포기하고 32세 때 처가가 있는 안산으로 근거지를 옮긴 후 장장 30년 동안 서화수련에 힘썼던 문인화가다. 특히 균와아집도는 김홍도의 초기작으로 볼 수 있는데, 김홍도는 강세황의 문하에서 그림을 배운 것으로 전해진다. 강세황은 화가이기도 했지만 당대 그림에 대한 화평(畵評)을 많이 남겼는데, 김홍도가 세상에 알려진 것도 강세황의 화평이 크게 작용했다고 알려져 있다.

올해는 예술에 대한 열정과 지적탐구로 자신의 예술세계를 일군 표암 탄생 300주년이 되는 해다. 이를 기념해 서울 이촌동 국립중앙박물관에서 최초로 표암을 집중조명한 '강세황 특별전'이 열리고 있다. 표암이 61세의 나이에 뒤늦게 관직에 들어가기 전까지 안산지역을 중심으로 펼친 문예활동과 함께 '여행과 사생'을 엿볼 수 있는 그림들이 소개된다.

강세황, 자유분방한 화풍 눈길

원근감·입체감 뛰어난 작품 한자리에

표암이 여행을 기록한 그림에는 개성 지역을 유람하고 제작한 '송도기행첩', 아들이 부안현감으로 재임할 시기 표암이 부안 변산일대를 유람하면서 그린 '우금암도', 청나라 황제 건륭제의 잔치였던 천수연에 가는 길에 만난 중국 풍경을 그린 '영대기관첩' 등이 있다. 이 중 우금암도는 변산 특유의 암산(巖山) 분위기를 먹의 사용을 억제하고 물기가 없는 붓을 문지르듯 표현했다. 당시 표암은 가늘게 쪼개진 벽의 무늬를 "마치 비단과 같다"고 기록하기도 했다. 자연경관과 명소를 소재로 그린 산수화인 '실경산수화'이면서 명승지를 지나며 빠른 필치로 각 장소의 특징을 사생한 흔치 않은 작품이다. 더욱이 이 그림은 현재 미국 로스앤젤레스 카운티미술관의 소장품으로 국내에서는 이번에 처음 공개됐다. 민길홍 국립중앙박물관 학예연구사는 "작품 연구를 위해 실제로 우금암을 가 봤는데, 표암의 표현대로의 모습이었다"며 "눈에 보이는 그대로를 충실하게 담아 그렸던 화가로 당시 일률적인 준법에서 벗어나 자유로운 그리기를 중시했다"라고 설명했다. 표암이 '꾸밈없이 사생하는 것'을 중요하게 생각했던 것은 그가 선대 화가인 겸재 정선의 금강산 그림에 대해 "현장의 구별 없이 일률적인 기법으로 그려냈다"고 비판하는 대목에서도 드러난다.

강세황의 자유분방한 면모는 그 당시 그림에서는 잘 나타나지 않았던 원근감, 입체미, 담채에서도 나타난다. 그의 작품에는 앞에 보이는 사물이 뒤의 것보다 더 크고 두드러지며, 원색이 아닌 연두, 분홍, 노랑색 등 중간톤 색채를 자주 엿볼 수 있다. 강세황의 개성과 강한 자의식은 자화상에서도 드러난다. 조선시대 초상화가 유행하긴 했지만 화가가 자신의 모습을 그리는 일은 흔치 않은 일이었다. 전시는 8월 25일까지. 문의 02-2077-9000.

오진희 기자 valere@

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![오입금 된 비트코인 팔아 빚 갚고 유흥비 쓴 이용자…2021년 대법원 판단은[리걸 이슈체크]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020910431234020_1770601391.png)

![일주일 만에 2만원에서 4만원으로 '껑충'…머스크 언급에 기대감 커진 한화솔루션[이주의 관.종]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021109215637724_1770769315.jpg)