[아시아경제 김혜원 기자] 지난 2008년 8월, 이명박정부 첫 해 '제1차 국가에너지기본계획'이 수립됐다. 전력·천연가스·신재생에너지 등 정부의 에너지 정책을 아우르는 최상위 계획으로, 20년 단위의 중장기 전략이다.

흔히 '국기본'으로 불리는데 5년마다 작성한다. 올해는 박근혜정부에서 2차 국기본을 만드는 중요한 해다. 주무부처인 산업통상자원부는 수요·전력·원전·신재생 등 4개 실무그룹과 1개 총괄그룹을 구성해 지난달부터 민관 워킹그룹 가동을 시작했다.

국기본은 새 정부 에너지 정책의 최우선 가치를 토대로 한다. 이를 테면 1차 국기본은 이명박정부의 핵심이었던 '녹색성장'과 '물가안정' 등 환경성과 경제성에 최대한 초점을 맞췄다. 원전의 비중 확대를 보면 알 수 있다.

당시의 지식경제부는 "고유가와 온실가스 감축 등에 대응하기 위해 점진적으로 원전 활용을 확대, 2030년에는 전체 발전설비 중 원전 비중을 41%까지 높일 계획"이라고 밝혔다. 원전이 우리 경제의 석유 의존도와 에너지 수입 부담을 완화하고 값싼 전기를 안정적으로 공급하는 데 기여했다는 이유에서였다.

하지만 연내 2차 국기본 수립을 앞두고 안팎에서 우려의 목소리가 짙다. 1차 국기본이 결과적으로 전력 수요 예측은 물론 에너지 믹스(전원별 비중) 전략 부재로 최근의 전력난을 야기하는 데 영향을 미쳤다는 지적이다.

박근혜정부에서는 '국민생명·안전' 등 안전성과 사회적 수용성이 새로운 에너지 정책의 핵심 가치로 부상함에 따라 2차 국기본의 방향성은 여기에 맞춰질 것으로 예상된다. 안전에 대한 우려로 국민의 반발 여론이 거센 원전의 비중은 아무래도 줄어들 수밖에 없을 것으로 보인다. 다만 신재생에너지 비중 확대가 대안이 될 수 없다는 의견도 맞선다.

한국수력원자력 관계자는 "100만kW의 전기를 만들기 위해서 원전은 서울 월드컵경기장 1개 면적이 필요하지만 태양광의 경우 경기장 151개를 지을 여의도 9배 면적을 요구한다"며 "땅이 좁은 우리나라에서의 현실성과 막대한 자금 투입이라는 경제성 측면을 따지지 않을 수 없다"고 말했다.

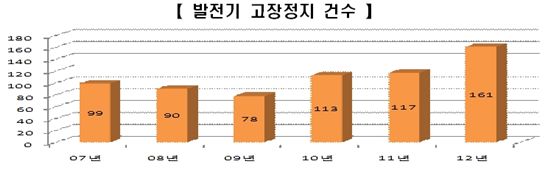

최적의 에너지 믹스도 중요하지만 우리나라가 만성 전력난을 겪는 보다 근본적인 원인은 전력 수요 예측의 정확도가 떨어진다는 데 있다. 전력 수급 불안이 시작된 것은 2010년 제3차 전력수급기본계획상 예측 수요보다 실제 수요가 7000MW 이상 상회하면서부터다.

산업부 전력산업과 관계자는 "전력 저수요 예측으로 필요한 발전설비 물량 산정에 차질이 발생했고 공급까지 달리면서 전력난으로 이어진 것"이라고 설명했다.

2011년 말 기준 국내 총 전력소비량은 45만5070GWh로, 프랑스와 브라질보다 앞선 세계 8위에 올라 있다. 하지만 지난해 말 현재 우리나라의 총 발전설비 규모는 8만1806MW로 세계 13위 수준이다. 수요는 빠르게 늘어나는데 공급이 쫓아가지 못하는 만성 전력난 구조인 것이다.

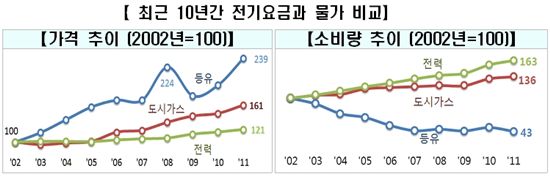

높은 전력 수요는 제조업 중심의 전력 다소비 산업 구조와 상대적으로 낮은 전기요금에 기인한다. 전기요금 현실화와 요금 체계 개편을 통한 고강도의 수요 감축 노력이 뒤따라야 한다는 지적이 끊이지 않는 이유다. 우리나라의 전기요금은 OECD 국가 중 가장 저렴한 편에 속한다.

한국전력공사 관계자는 "우리의 전력 품질은 세계 1~2위로, 양질의 값싼 전기를 언제든지 쓸 수 있다는 점이 전력난을 불러온 또 다른 원인"이라고 전했다. 여기에 폭염과 한파 등 이상기온으로 냉난방기기 보급이 급증하면서 전력 소비를 부추기고 있다. 특히 2009년부터 연중 최대전력이 겨울철에 발생한 점은 값이 저렴한 전기난방 수요 탓이라는 분석이다.

예비설비를 선진국처럼 충분히 확보해야 한다는 의견도 나온다. 현재 예비설비율은 10%에도 못 미치는 과부하 상태다. 최근처럼 원전 3기가 갑자기 멈춰서면 수요를 충당할 다른 대안을 찾기가 어렵다는 얘기다. 정부는 2027년 최대전력 수요가 1억1089만kW로 치솟을 것으로 전망하고 설비예비율 목표치를 22%로 최근 상향 조정했다.

김혜원 기자 kimhye@

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![北 김정은 얼굴 '덥석'…'예뻐해 함께 다닌다'는 김주애가 후계자? 아들은?[양낙규의 Defence Club]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2023042407464898154_1682290007.jpg)

![잘못 봤나? 가격표 다시 '확인'…등장할 때마다 화제되는 이부진 '올드머니룩'[럭셔리월드]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026010919492186081_1767955761.jpg)