“뭔 일 있음 날 찾으슈. 시골이래두 인심이 옛날 같지 않으니까 조심하시구.”

이장은 그렇게 당부인지 경고인지 모를 소리를 한 마디 더 내뱉고는 뒤뚱뒤뚱 포도밭 쪽 왔던 길로 돌아갔다. 걸어가는 뒷모습을 보니 한쪽 다리를 심하게 절고 있었다. 나중에 하소연이로부터 전해들은 이야기지만, 그의 이름은 배운학이라 했고, 전방 철책에서 군대 생활을 할 때 발목 지뢰를 밟아 한쪽을 잘라내는 바람에 의족을 하고 있다고 했다. 심한 알콜 중독자여서 요양원에도 갔다 온 적이 있다고 했다.

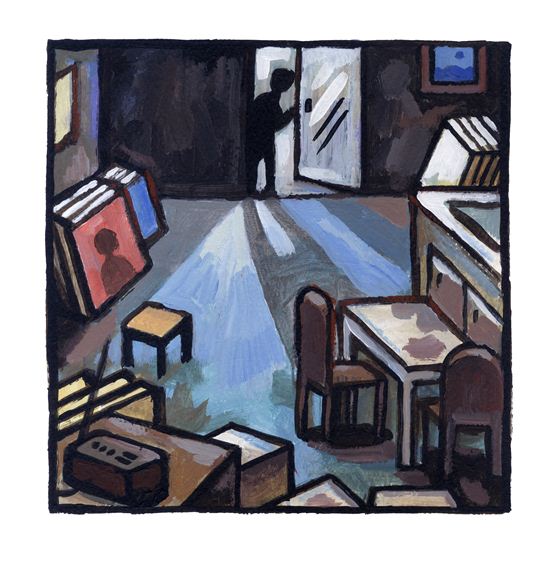

이장이 가고난 다음, 하림은 그제야 윤여사가 준 열쇠로 문을 따고 화실 안으로 들어갔다. 슬리퍼가 가지런히 놓인 옆에 신발장이 놓인 좁은 현관이 먼저 눈에 들어왔고, 이어 다시 여닫이식 유리문이 나타났다. 유리문을 열자 원룸식으로 된 제법 넓은 방이 나타났다. 오랫동안 비어있던 표시처럼 서늘한 기운이 먼지 냄새와 같이 코에 감겼다.

하림은 유리문에 기댄 채 머리만 안으로 들이밀고 방안을 한번 훑어보았다.

벽면 한쪽엔 윤여사 작품인 듯한 유화 캔버스가 빼곡히 자리를 차지하고 있었고, 한쪽엔 부엌을 겸한 싱크대가 냉장고와 나란히 놓여 있었다. 싱크대 앞에는 식탁으로 사용하는 작은 탁자가 놓여있었다. 그리고 부엌 옆의 문에는 꽃을 머리에 인 여인을 그린 천경자의 그림 달력이 걸려있는 작은 화장실이 붙어 있었는데, 천경자의 그림 달력은 2010년 5월을 가리키고 있었다. 파란 줄무늬 커튼이 쳐진 창문이 있는 벽쪽 작은 탁자에는 작은 라디오를 비롯한 자질구레한 물건들이 놓여 있었다.

하림은 다시 차로 돌아와, 라면과 김치 등이 들어있는 박스부터 옮기고나서 옷가방과 책, 노트북을 차례로 들어 방 입구에 갖다 놓았다. 그리고는 보일러실로 가서 기름통을 살펴보았다. 다행히 기름통에 기름이 3분의 2는 남아 있었다. 스위치를 넣으니 콰르릉, 하고 돌아가는 소리가 들렸다. 들어와서 물을 켜보니, 수도에서 물이 찔끔찔끔 흘러나왔다. 하림은 몇 번 두드려보다가 포기하고 통에 찔끔찔끔 나오는 물을 받았다. 그리고는 웃옷을 벗어두고 라디오를 커다랗게 틀어 놓은 다음, 빗자루를 들어 한바탕 방을 쓸고 물걸레로 닦아내기 시작했다.

“안녕하세요. 칠오삼공님 사연 보내주셨습니다.”

라디오에서 귀익은 양희은이 목소리가 흘러나왔다.

“오늘의 주제는 국수. 먼저 칠공오삼님 사연 읽어드리겠습니다. 저의 대학시절에는 농활이 유행했어요. 여름 방학이면 선후배가 함께 강원도 첩첩산중으로 봉사를 하러 떠났지요. 언주에서 갈아 탄 버스는 산모퉁이를 툴툴거리며 흙먼지를 날리며 달렸지요. 얼마쯤 가는데 할아버지 한분이 바지춤을 잡고 쩔쩔 매시는게 아니겠어요. 소변이 마려우셨던 거지요. 운전기사는 짜증 한번 부리지 않고 차를 길가에 멈추었어요. 할아버지는 급히 차에서 내려 풀숲에 대고 일을 보셨지요. 우리는 깔깔대며 웃었지요. 마침 그 할아버지는 우리가 봉사 활동하러 가는 그 마을에 사시는 분이셨어요. 그날 저녁 우리는 그 할아버지 집으로 가서 저녁을 먹었는데, 국수가 나온 게 아니겠어요. 아, 그때 먹었던 감자국수 한 그릇..... 평생 잊지 못할 추억이 되어버린 감자국수 한 그릇....!”

대충 청소를 끝내고나자 배가 고팠다. 하림은 라면이나 하나 끓여먹을까, 하고 가스렌지에 냄비를 올려놓고 물을 부었다. 그리고 달리 할 일이 없어, 물이 끓는 동안 자리를 깔고 팔베개를 하고 누웠다. 갑자기 깊고 무거운 고요가 밀물처럼 몰려왔다.

글 김영현 / 그림 박건웅

김영현 기자

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![[현대차 美 40년 질주]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026020612350031914_1770348900.jpg)