“잘 지내?”

들꽃 무늬 잔에 조심스럽게 커피를 따르면서 그녀가 말했다.

“응. 너두 좋아보이네.”

하림 역시 형식적으로 답했다. 그러면서 그녀의 새로운 애인인 꽁지머리랑 마주치지 않는 타임에 온 것을 다행으로 생각했다. 아마 그녀 역시 속으로는 그렇게 생각하고 있을 지도 몰랐다.

대학시절 그녀랑 하림은 한때 애인이었다. 가난했던 그녀의 반지하 자취방에서 섹스를 하고나면 둘이서 라면을 끓여먹고는 했다. 섹스를 하고나서 언제나 라면을 끓여먹었기 때문에 그녀를 생각하면 섹스보다는 이마를 맞대고 후후거리며 먹던 라면 생각이 먼저 떠올랐다. 대학을 졸업하고 그녀는 잡지사에 들어갔고, 몇 군데 출판사를 전전하다가 지금의 만화 전문 출판사의 편집장이 된 것이었다. 이제는 너무 아득하여 그런 일이 있었나 싶을 정도였다. 그래도 하림에게 일부러 일을 만들어준 것도 순전히 그때 함께 라면을 나눠 먹었던 그런 의리와 연민 때문인지도 몰랐다

“야, 장하림. 너 우리 대학 때 봤던 만화 ‘베르사유의 장미’ 기억나?”

편집자의 사무적인 어투로 배문자가 말했다.

“베르사유의 장미....?”

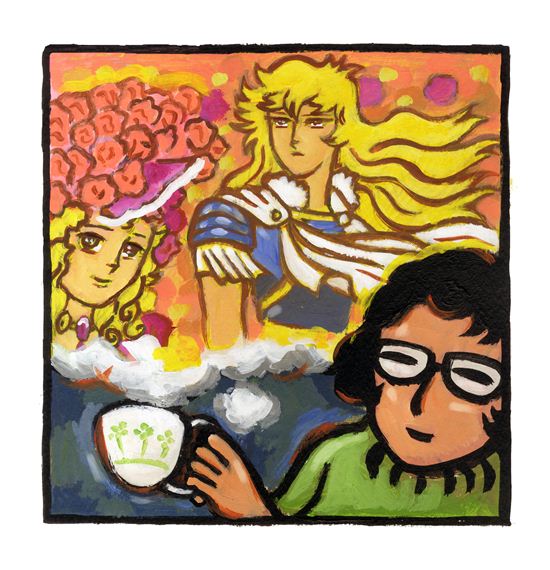

“응. 만화영화로도 나왔지만 만화로는 진작에 1972년부터 73년까지 일본 슈에이샤의 소년만화잡지 ‘주간 마가렛’에 연재되었던 건데 정말 굉장했지. 격동하는 프랑스 혁명의 틈바구니를 지나가는 오스칼과 앙드레의 운명적인 사랑, 빅토르 위고의 레미제라블처럼 장대하고 감동적이었지. 우리도 그런 만화를 한번 만들고 싶어.”

‘베르사유의 장미’는 그들이 대학시절 이전부터 이미 폭발적 인기를 누린 만화였다. 프랑스 혁명을 배경으로 벌어지는 로망이 젊은 그들을 얼마나 잠 못 이루게 했던가. 마리 앙투아네트의 근위대장인 여장(女裝) 주인공 오스칼 대신 눈을 잃은 앙드레가 자기 초상화 앞에서 두 눈이 보이는 척하고, 오스칼은 혹시 앙드레가 마음 상할까봐 맞장구를 쳐주는 눈물 나는 장면이 아직도 눈에 선했다.

우리나라 영화 ‘클래식’에서 주인공 조성우가 베트남전에서 시력을 잃고 돌아와 옛날 애인인 손예진을 카페에서 만나는 장면과 비슷했다. 그때 배경으로 음악으로 흐르던 음악이 김광석의 ‘너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을.’ 이었든가. 기타 반주에 맞춰 하모니카 소리와 함께 흘러나오던 김광석의 애절한 목소리가 떠올랐다.

그대 보내고 멀리, 가는 세월 작별하듯, 그대 떠나보내고 돌아서,

술잔 앞에 앉으면, 눈물 나누나.

그대 보내고 아주, 지는 별빛 바라볼 때, 눈에 흘러내리는

못 다한 날들, 그 아픈 사랑, 지울 수 있을까.

그에게도 그런 애절한 사랑이 있었던 걸까. 사람은 가고 노래만 남아 아직도 귀에 선했다. 배문자에겐 미안했지만 그 노래를 웅얼거릴 때마다 하림의 머리 속엔 혜경의 모습이 먼저 떠올랐다. 어쩌면 신은 너무 아프게 사랑해야 할 사람은 단 하나만을 만들어놓았는지도 모른다.

“하지만 요즘은 그런 콘티 가지구선 안 돼. 눈물 질질 짜던 시대는 갔어.”

하림의 그런 감상을 여지없이 깨주기라도 하는 것처럼 배문자가 말했다.

“드라이하면서도 강한 내용. 선과 악이 확실히 한판 붙는 내용이라야 해. 뭔 말인지 알겠니?”

그녀는 편집장답게 드라이하고 단단한 목소리로 말했다.

글 김영현/그림 박건웅

오진희 기자 valere@

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/319/2026013014211022823_1769750471.png)

![北 김정은 얼굴 '덥석'…'예뻐해 함께 다닌다'는 김주애가 후계자? 아들은?[양낙규의 Defence Club]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2023042407464898154_1682290007.jpg)

!['나의 최애' 연예인도 아닌데 얼굴 보러 '북적'…다카이치 팬덤활동 '사나카츠' [日요일日문화]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026021115583038893_1770793111.png)